イコン。山下りん。「日本の洋画130年 具象表現の栄光」。北海道立釧路芸術館。釧路市幸町。

2022年6月12日(日)。

モシリヤチャシを見学後、山下りんのイコン(聖画)を鑑賞するため北海道立釧路芸術館へ向かった。

旅行前の事前チェックで北海道立釧路芸術館を調べ、6月19日まで展覧会「日本の洋画130年 具象表現の栄光」が開かれ、山下りんの作品が展示されることを知った。障害者は無料なので訪れることにした。函館のハリストス正教会にも作品があるが工事中のため拝観できないと知ったので、いい機会になった。

山下りんの作品を最後に見たのは2005年の愛知県豊橋市のハリストス正教会であった。その前にも見たことがあるだろうが記憶はない。山下りんを知ったのは映画「イコン伝説 追憶のエルミタージュ」が公開された1992年頃だろう。映画も見ている。当時、NHK新日曜美術館などで、少しは一般にも知られた存在になり、その後も時折テレビなどで紹介されているようだ。

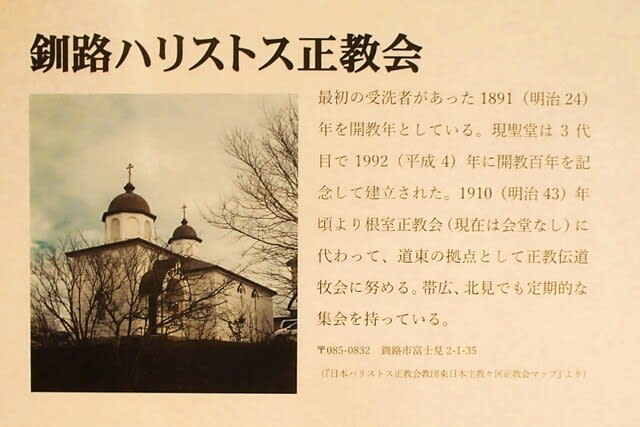

本展覧会では、笠間日動美術館所蔵のイコン2点に加え、釧路ハリストス正教会ならびに上武佐ハリストス正教会(中標津)のイコン11点を合わせて14点が展示された。

笠間日動美術館所蔵、「宗徒ノ画(ヤコブ像)」、「機密の晩餐」。

上武佐ハリストス正教会所蔵、「至聖生神女之誕生(十二大祭図)」、「至聖生神女之進堂(十二大祭図)」「至聖生神女之福音(十二大祭図)」、「ハリストス降誕(十二大祭図)」「主之迎接(十二大祭図)」「主之洗礼(十二大祭図)」、「主之顕栄(十二大祭図)」、「主之入城(十二大祭図)」、「主之昇天(十二大祭図)」「至聖生神女之就寝(十二大祭図)」、「聖架之挙栄(十二大祭図)」。

釧路ハリストス正教会所蔵、「コゼリシチナの聖母」。

山下りん(1857年~1939年)は、日本人最初のイコン画家として知られる。正教徒で聖名はイリナ。

常陸国笠間藩(茨城県笠間市)の出身。兄と弟の三人兄弟で、りんが7歳の時に父が亡くなり、貧しい生活であった。幼いころから画家を目指し、家族の反対を押し切り上京したのが16歳の時である。明治10年、日本最初の工部美術学校へ入学したが、教師の指導に不満を覚え、同13年退学した。学生時代にロシア正教宣教師ニコライの洗礼を受け入信し、ロシアへ留学。明治16年に帰国した後、イコン画家(聖画家)として明治から大正にかけて建てられたロシア正教会の聖堂のために多くのイコン画を描き続けた。大正7年に故郷、笠間に戻ったが、一切絵筆をとることはなかった。イコン画に生涯を捧げ、独身を通したりんは、晩年、好きな酒を楽しみ、悠々自適な生活を過したようである。

1873年(明治6年)に東京府に出て豊原国周という浮世絵師に学び、後に川上冬崖に洋画を学んだ中丸精十郎に師事する。1877年(明治10年)には工部美術学校に入学し、アントニオ・フォンタネージの指導を受けた。同窓生の山室政子の影響で正教会に改宗した。工部美術学校は1880年(明治13年)に退学する。

同年、山室の代役で教会より派遣され聖像画家として修養すべく帝政ロシアの首都サンクトペテルブルクに留学した。ビザンチン式の聖像の技法を山下自身は好まず、ロシア滞在中に記した日記に「イコンはおばけ絵」「イタリヤ画(ラファエロが描いたような絵)が画きたい」などの発言を残している。滞在中は女子修道院でイコン製作技術を学び、本当は5年滞在のところを丸2年滞在して1883年(明治16年)に帰国した。

帰国後は東京神田駿河台にあった日本正教会の女子神学校にアトリエを構え、外界との接触を絶ちイコン制作に没頭する。1891年(明治24年)に竣工したニコライ堂にも後にイコンを描いた(関東大震災で焼失)。主に関東地方や東北・北海道を中心に300点あまりの聖像を残した。作風には留学当時ロシアで支持されていた西欧カトリックの宗教画の影響が強く、模写したロシア・イコンを通じて山下りんがギュスターヴ・ドレの聖画集を間接的に模写していたことが指摘されている。

山下りんのイコンは全て模写であり無署名である。教会内では目立った自己主張もせず、ただただイコン制作のみに努めた。

ロシア革命後は正教も衰えたため、1918年(大正7年)、61歳で郷里の笠間に戻った。晩年は白内障のためもあって絵筆はとらなかったという。満81歳で没。墓所は笠間市の光照寺。

明治の女性画家・山下りんの生きざま:朝井まかて『白光』―芸術と信仰のはざまでもがきながらも見いだした「道」

2021.09.10 nippon.com

「死なば死ね。生きなば、生きよ」―山下りんが残したこの言葉が、朝井まかてさんを突き動かした。

山下りんは安政4年(1857年)、笠間藩(現在の茨城県笠間市)に武士の娘として生まれた。幼い頃から絵が好きで、15歳の頃に画業を志し、「明治の世にて、私も開化いたしたく候(そうろう)」と家出までするが、連れ戻される。後に再び上京を果たし、浮世絵、日本画、洋画を学ぶ。

明治10年(1877年)日本初の官立美術学校・工部美術学校に女子一期生として入学。翌年友人の誘いで東京・神田駿河台にあるロシア[ハリストス]正教の教会を訪ね、宣教師ニコライと出会う。間もなく洗礼を受けたりんは、同13年、ニコライの推薦を受けてイコンを学ぶためにロシアのサンクトペテルブルクに留学した。

「りんは克明に滞露日記をつけていましたが、あまりのやるせなさゆえに“心悪シ”とのみ書きつけてあることも。その時一体何が起きたのか、周囲の心情も想像しながら描写していきました。自らが想像した場面であっても観察者に徹し、写生していくという感覚です」

修道院の工房で、来る日も来る日もギリシャの古いイコンを模写するようにと言われ、りんは修道女たちに反発する。近代西洋画を志し、その技術を習得したいと願う彼女には、昔ながらのイコンは平板で稚拙にしか見えず、嫌悪感すら抱いたのだ。結局、当初5年間の予定だった留学は、1年半で終わる。

「絵画技術の成熟前に生み出されたイコンですから、彼女が学びたいものじゃない。しかも生来の才能に恵まれて本当に巧(うま)い人ですから、下手な絵が嫌いなんです(笑)。ロシア語もままならないのに指導の修道女に逆らい、堂々と抗議もします。明治の女性は本当に強いですよ。ただ、当然のこととして、りんは “可愛くない留学生” になる。やがてストレスで体調を崩し、失意のまま帰国します。

りんは帰国後、日本で唯一の聖像画師になりますが、留学までさせてくれた教会を出てしまいます。そして、あまり時を経ずに教会に戻りました。私にはその理由も謎でした」と言う。

当時の留学帰りの女性が世間の理解を得るのは難しく、経済的に自立して生きるのは至難の業だ。だが、腕のたつ画家であるりんは、翻訳本の挿絵や肖像画、石版画印刷の下絵など明治日本ならではの仕事に携わっていた。経済的な理由で教会に戻るほど切羽詰まった状況ではなかったはずだと、朝井さんは推察した。

「りんが教会を出ていた頃、ニコライは駿河台の大聖堂建設を巡り、古い信者との間で軋轢(あつれき)が生じていました。莫大な費用を投じて聖堂を建てるなら、苦しい生活に耐えながら信者を支えている地方の教会に回してやってほしいと嘆願されたのです」。りんは、孤立した恩師を支えるために教会に戻ったのではないか。

東北なまりの日本語で話し、日本の信者のための聖像画は日本人画師が描くことが大事と説くニコライ主教を、りんは信頼し、尊敬を深めていく。りんは画業で身を立て、生涯独身を貫いた。

「明治以降、日本は天皇を頂点とした国体を構築し、庶民家庭でも家父長制が強化されて“良妻賢母”の価値観が喧伝されるようになりますが、りんは早くから絵師として生きる道を選んでいます。絵を描くこと以外に何も要らない、望まない。そんな生き方を、あの時代に笠間の家族がよく許したと思います。そこから兄や母の人物像が見えてきます」

「彼女は近代的自我を持つ女性であり、洗礼を受けたのも西洋文化としての教会に魅了されたからではないかと思います。そして芸術を学びたい一心で留学した。芸術は究極の自己表現です。ところが聖像画は真逆で、無署名、無名が基本、画師は没我して臨まねばなりません。書いているうちに、いろいろな命題が浮かびました。彼女の信仰心はいつ発露したのか?そして、いつ、真の聖像画師になり得たのか?」

現在、北海道の函館ハリストス正教会をはじめ各地の正教会に残されているりんの作品は数百点にのぼる。無署名だが、専門家の長年の研究により彼女が描いたと分かったものだ。目鼻立ちが柔らかでどこか日本人のような顔立ちのキリストや聖母が描かれ、全体的に温かみを感じさせる。

白内障を患ったりんは、62歳で笠間に戻って隠居生活に入り、82歳で生涯を閉じるまで一切制作はしなかった。