田舎館村埋蔵文化財センター。田舎館村大字高樋字大曲。

2022年9月27日(火)。

「ランプの宿 青荷温泉」に入浴後、田舎館村埋蔵文化財センターに向かった。

田舎館村埋蔵文化財センターは、道の駅「いなかだて 弥生の里」に隣接する施設で、弥生時代中期後半の北限の水田跡で知られる国史跡・垂柳(たれやなぎ)遺跡に関する展示が中心である。

垂柳・高樋にある弥生時代中期の遺跡は、浅瀬石川左岸の標高約30mの沖積地にある。埋文センターの下にある高樋遺跡で発見された約2,100年前の水田跡・水路跡をそのまま化学処理した遺構露出展示室では、広さ140㎡の水田跡を自由に歩けるほか、垂柳遺跡から出土した炭化米、深鉢形土器、石斧などが展示されている。

垂柳遺跡は1981年から国道102号線バイパス道路の整備のため行われた調査で発見された弥生時代の水田跡で、東北地方北部への稲作伝播が予想以上に早く、弥生中期後半には成立していたことを証明する貴重な発見となった。出土した土器や炭化米など十数点は青森県の重宝に指定されている。

垂柳遺跡では、水田跡が10面程良好な状態で発見された。水田は1枚の平均面積が 8㎡という小型のものであり,それに伴う畦,水路などの施設も検出されている。

垂柳遺跡は、洪水によって埋もれた遺跡である。過去の噴火で八甲田山の山麓には、たくさんの噴石物が降り積もった。その噴石物が雨によって川に集められ、洪水となって垂柳遺跡を襲い、埋もれて保存されていた。

白い層を薄く削り取っていくと、あぜが黒い格子状になって現れる。1枚の水田跡がとても小さいことがわかる。大きいもので22.43㎡、小さいものでは1.11㎡であった。

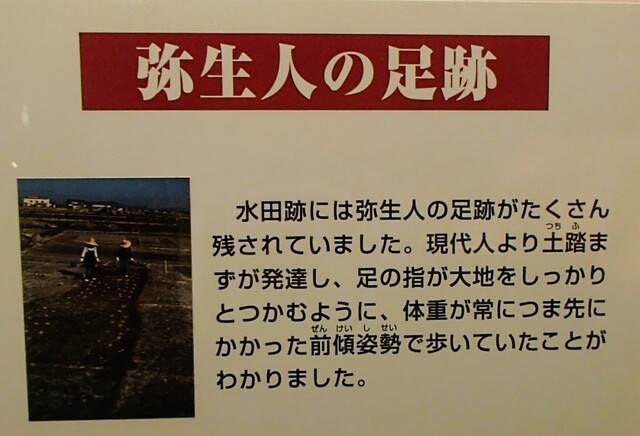

足跡検出状況。あぜを残し、白い部分を取り除くと当時の人の足跡がたくさんあらわれてくる。数万個にも及ぶ弥生人の足跡はおとなから子どもまである。家族みんなで農作業に従事していたことが想像できる。

出土した北海道の続縄文時代土器に酷似した多数の土器群は「田舎館式土器」と命名され、東北北部の土器編年上標式遺跡として重要な役割を担ってきた。

また、木製品については当時の農業経営の在り方を解明するのに貴重な資料である。さらに、擦切片刃石斧(すりきりかたばせきふ)や打製石鏃(せきぞく)などの石製品では、交易の範囲を推定することができるなど、今後垂柳遺跡から出土する遺構・遺物の解明は、東北地方における弥生時代の社会構造の総合的な解明につながることが期待されるなど、東北地方の弥生社会解明の発信地となり得る重要な遺跡である。

その後、遺跡から北西20キロ地点に位置する青森県弘前市で発見された砂沢遺跡においても弥生前期末の水田跡と水田稲作と関係する遠賀川式土器が確認されており、稲作文化の北限と位置づけられている。

なお、稲作農耕は急速に広い範囲に広がったが,この地域では短期間で終り,古墳時代には続かなかったと考えられている。

このあと、道の駅「なみおか」へ向かった。