院内銀山異人館。秋田県湯沢市上院内小沢。

2023年6月1日(木)。

秋田県にかほ市象潟の蚶満寺見学を終え、11時30分ごろ湯沢市の院内銀山異人館、川原毛地獄・川原毛大湯滝方面へ向かい、13時15分ごろJR奥羽本線院内駅の駅舎を兼ねている院内銀山異人館に着いた。湯沢横手道路から下道へ下りたが、ナビの指示どおり進むと、回り道になった。ただ、関所跡や川沿いの旧道を通ることになって当時の雰囲気は味わえた。

院内銀山異人館は、江戸時代後期および明治20年代の最盛期には銀産出量日本一を誇った院内銀山の歴史を振り返る史料館として平成元(1989)年に開館した。

建物は明治時代初期に招聘したドイツ人鉱山技術者の住居をイメージしたレンガ造り風の外観になっている。

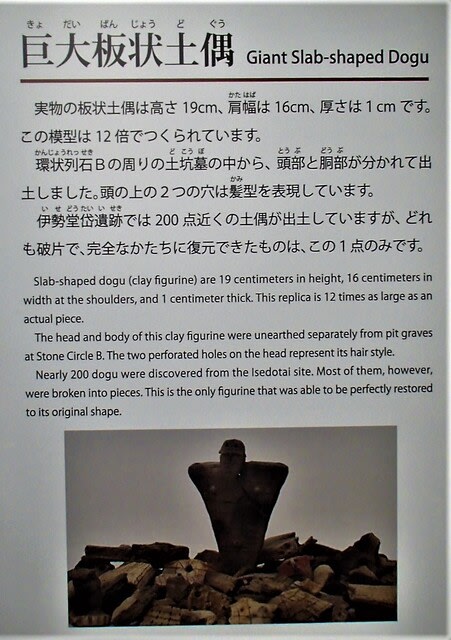

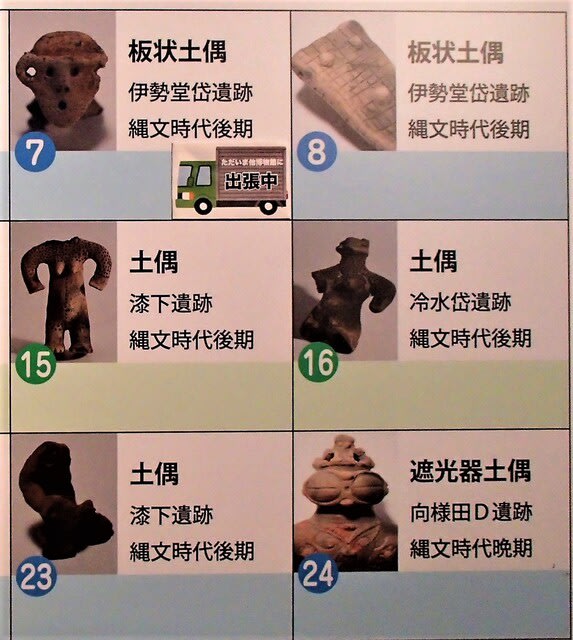

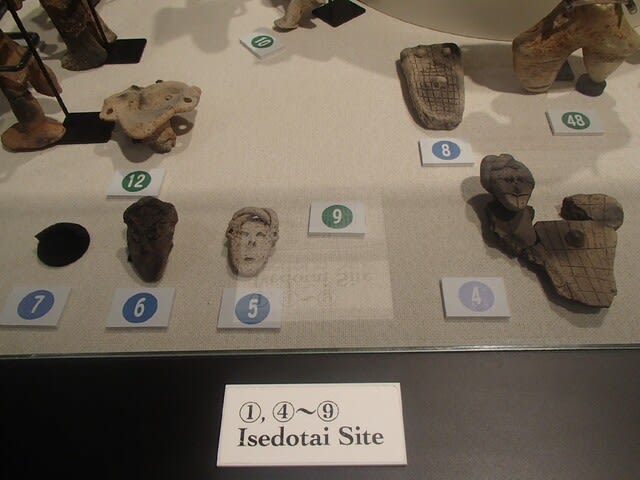

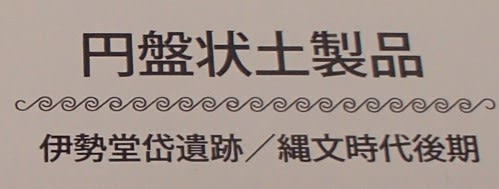

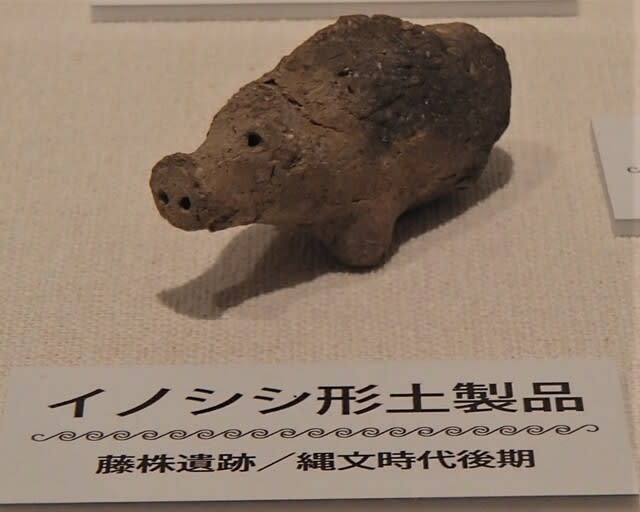

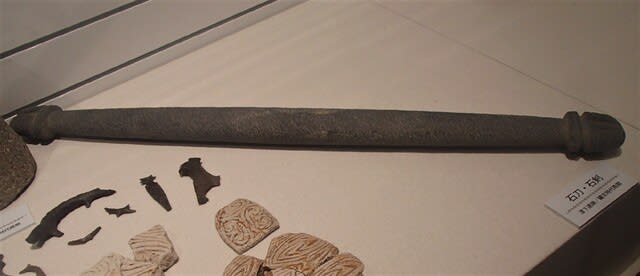

院内銀山や縄文遺跡「岩井堂洞窟」の各種資料や模型を展示しているが、2階展示室は撮影禁止であった。

院内銀山は、慶長11年(1606)、村山宗兵衛(そうべえ)らによって発見されたといわれる。1617年にローマで作成された地図にもその名が記されている。金及び銀を産出し、江戸時代を通じて日本最大の銀山であった。久保田藩(秋田藩)によって管理され、久保田藩の財政を支える重要な鉱山であった。

江戸時代の中期に、鉱脈の枯渇により一時衰退の兆しを見せたが、1800年以降新鉱脈の発見により持ち直し、天保年間の鉱山最盛期には、戸数4000、人口15000を擁し、城下町久保田(現在の秋田市)を凌駕する藩内で最も大きな街となり、「出羽の都」と呼ばれるほどの繁栄を誇った。

他の主要鉱山が幕府直轄地であったのに対し、院内・阿仁の両鉱山を有した久保田藩は、財政的には潤ったといわれている。

明治時代になると、鉱山の経営権が工部省に移る。雄勝峠の整備により大量に鉱物を輸送することが可能になり、1881年(明治14年)には明治天皇が行幸した。そのときに天皇が入った坑道が「御幸坑」であり、現存している。なお、明治天皇が行幸した9月21日は、鉱山記念日となっている。

その後、鉱山王古河市兵衛が働いていた小野組が経営権を握り、小野組が解散した後の1884年(明治17年)に、工部省から古河(ふるかわ)市兵衛に払い下げられた。古河は、払い下げられた最新式掘削機器に加え、同時に買収した日本国内のほかの鉱山から西洋で学んだ技術者を連れて来て、近代的な鉱山経営を行った。これにより、ますます銀の産出量が増えた。古河は、院内のほか阿仁鉱山など東北地方を中心に多くの鉱山の経営を行い、その利益を元手に日本最大の鉱山であった足尾銅山を買収、古河財閥を作り上げた。明治時代には、院内は日本4位の銀山であった。とくに明治20年代には年間産銀高4000貫(1万5千㎏)前後と日本一を誇った。

しかし、明治末期に、国際情勢の変化により銀が暴落したため採算が悪化し、大正年間に規模を大規模に縮小、 1920年(大正9年)には一時閉鎖された。その後も細々と採掘を続けていたものの、1954年(昭和29年)に閉山となった。

院内銀山の遺構は残存しているが、時間がないので省略した。院内銀山異人館も見学するかどうか迷ったが、川原毛地獄方面へのアクセスを尋ねる案内所代わりにも利用しようと思った。

事前にアクセスは下調べしていたが、三方向からアクセス道路がある。院内銀山異人館からは西の秋の宮温泉郷手前からが近い。しかし、冬季道路閉鎖が長期間続くようだ。異人館の女性職員が地元の知合いに電話で確認すると、数日前に開通したと分かった。地図を何枚も貰った。秋の宮温泉付近の地図に秋ノ宮小学校があり、その近くに菅義偉の生家があると教えてくれた。数日前のニュースで菅義偉の銅像除幕式が放送されていたので、そのあたりに建てられたのかと尋ねると、湯沢駅前だという。

14時ごろ、院内異人館を出て、国道108号を進むと、国道の右側に菅義偉の生家があるらしい集落が見えたが立ち寄らなかった。

秋田県にかほ市 芭蕉ゆかりの象潟(きさかた) 蚶満寺(かんまんじ)

院内異人館を出て、国道108号を進むと、国道の右側に菅義偉の生家があるらしい集落が見えたが立ち寄らなかった。