後三年合戦金沢資料館。背後が国史跡・陣舘遺跡。横手市金沢中野字根小屋102-4。

2023年6月2日(金)。

16時ごろ国史跡・大鳥井山遺跡の見学を終え、北の美郷町方向へ向かい、16時15分ごろ「金沢(かねざわ)の柵」の故地である後三年合戦金沢資料館に着くと、雨が一層激しくなった。

後三年合戦金沢資料館は、奥州藤原氏登場や中世武家社会誕生のきっかけとなった「後三年合戦」の最終決戦が繰り広げられた金沢地区にある。「後三年合戦絵詞」(戎谷南山筆、重文模写)、秋田県指定文化財の経筒、遺跡発掘調査時の発掘品、金澤八幡宮の宝物などが展示されている。入館料100円。

11世紀、東北地方には出羽国に清原氏、陸奥国に安倍氏という強大な豪族が勢力を誇っていた。しかし陸奥国の安倍氏は陸奥国府と対立し、康平5年(1062年)に前九年の役で滅亡した。この時、戦役の最終局面で参戦して国府側戦勝の原動力となったのが、清原氏の清原武則である。

永保3年(1083年)に後三年の役が始まるまでの東北地方の政治状況ははっきりしないが、清原氏の当主の座は前九年の役当時の清原光頼から弟の武則の系統に遷り、武則を経て武則の息子・武貞、さらにその嫡子・真衡へと継承されていた。

武貞は前九年の役が終わった後、安倍氏一門の有力豪族であった藤原経清(敗戦後に処刑)の妻を自らの妻としていた。彼女は安倍頼時の娘であり、経清との間に生まれた息子がいた。この連れ子は武貞の養子となり、清原清衡を名乗った。さらにその後、武貞と彼女の間に、清原氏と安倍氏の惣領家の血を引いた家衡が生まれた。

前九年合戦(1051~1062年)と後三年合戦(1083~1087年)。

永承6年(1051)、前九年合戦起こる。11世紀に入って奥六郡を中心に勢力を拡大した安倍氏の出自と政治権力の形成過程については明確ではないが、在庁官人でありながら、官職に基づかない「酋長」を自ら称していた。安倍頼良の時に奥六郡の南限であった衣川を越えて国府領の岩井郡の支配に着手、国府多賀城との摩擦が生じた。1051年、陸奥守藤原登任(なりとう)は秋田の平重成(たいらのしげなり)の軍を動員して安倍頼良を攻撃した。しかし頼良は現在の宮城県大崎市鳴子で迎え撃ち大勝、前九年合戦)が始まった。

朝廷は同年、源頼義を陸奥守に任命し、1053年には慣例を破って鎮守府将軍も兼任させ、安倍氏制圧を命じた。頼義の国府着任後すぐに大赦があり、頼良も罪を許されたが、1056年、陸奥守の任期を終えた頼義が鎮守府将軍として胆沢城に赴いた帰途に、頼時の長男貞任(さだとう)が頼義一行を襲い、合戦が再開された。頼義は奥六郡の北の支配者である安倍富忠(とみただ)を味方につけ頼時を討つが、その後は貞任軍に苦戦、形勢は不利となった。頼義は秋田の清原武則に援軍を要請、1万の兵を合流した頼義軍は一気に盛り返した。

康平5年(1062)9月、清原・源氏連合軍が厨川柵を包囲して陥落させ前九年合戦終わる。安倍貞任斬死、藤原経清斬首。

康平6年(1063)、清原武則が鎮守府将軍に任ぜられる。

永保3年(1083)清原真衡が一族の長老吉彦秀武の怒りをかい対立。真衡が秀武を討つため出羽に出兵するが、清原清衡・家衡が真衡の館を襲撃する。秋、真衡が急死。源義家が奥六郡を清衡・家衡に分け与える。

応徳3年(1086)、奥六郡の配分をめぐり家衡と清衡が対立。家衡、清衡の館を襲い妻子同族を殺害。義家・清衡連合軍、家衡の本拠地沼柵を攻撃するが大敗する。

寛治元年(1087)、8月義家の弟義光が都から駆けつけ参戦。9月義家・清衡連合軍が沼柵から金沢柵に移った家衡軍を包囲し、兵糧攻めに持ち込む。11月糧食の尽きた家衡・武衡軍は金沢柵に火を付けて敗走し、家衡・武衡は討ち取られた。

寛治2年(1088)義家、陸奥守を解任される。清衡は奥六郡を与えられて陸奥押領使に任ぜられる(この頃、藤原の姓を名乗る)。

長治2年(1105)平泉に移った清衡は中尊寺の造営に着手する。

清原光頼。

前九年の役の雄、清原武則の兄で、横手市大鳥井に本拠地をもつ豪族で俘囚主(ふしゅうしゅ)。

安倍氏に苦戦を強いられた源頼義は安倍氏を討つ現地勢力を味方につけようと「出羽山北(でわさんぼく)の俘囚主清原光頼・舎弟 武則(たけのり)」に白羽の矢を立てた。しかし、近隣の豪族として安倍氏と交わりがあった清原氏は数年にわたる頼義の贈り物攻勢にもかかわらず、執拗な協力要請を拒否し続けた。しかし、「協力に応じてくれれば輩下に下る」という懇願に負けてついに挙兵。弟の武則が総大将として参戦する。

後三年合戦は、清原氏が朝廷に対して反乱を企て、朝廷が源義家を遣わして、これを討った戦いとされることが多いが、もともとは清原氏一族の内部抗争であり、戦いの途中に陸奥守に赴任してきた源義家が介入することで、事が大きくなった。

分裂していた清原氏の一方の側(清原清衡・吉彦秀武)に源義家が加担し、他方の側(清原武衡・家衡)を滅亡させた事件にすぎず、このとき朝廷は清原氏が反乱を企てたという認識はなく、源義家は翌年に陸奥守を解任されている。このことからも、「役」ではなく「合戦」という。

「後三年合戦」で勝利者の側についた清原氏の一方の側の中心人物が、平泉藤原氏の初代(藤原・清原)清衡であったことで、清衡は清原氏が有していた力を東北地方北部に発展的に継承することができた。

一方、朝廷は源義家の行動を私戦とみなしたので、東北地方に源氏の拠点を築くことはできなかったが、源義家を中心とする源氏の躍進はめざましく、「後三年合戦」は日本史における中世武家社会形成の要因と位置付けられている。横手市を舞台に展開された、「後三年合戦」や清原氏の存在なくしては、平泉藤原氏の時代や源氏の時代はなかったといえる。

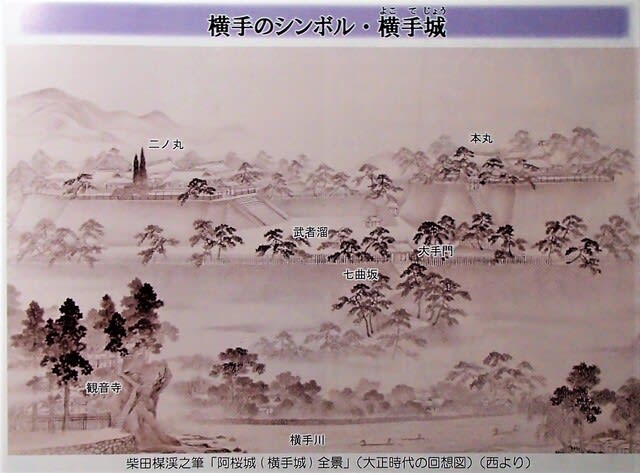

国史跡・大鳥井遺跡附陣舘(じんだて)遺跡と金沢城跡。

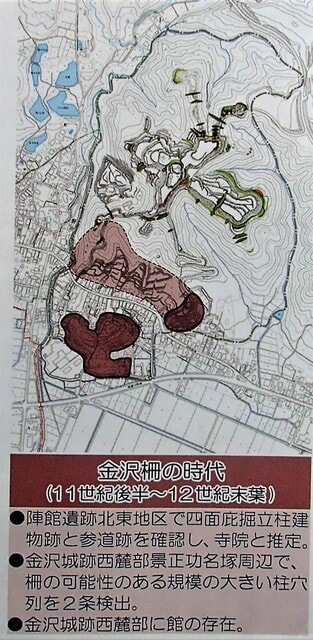

2017年、後三年合戦の決戦地、金沢柵推定地の1つである陣館遺跡が国の史跡大鳥井山遺跡に追加する形で史跡指定された。

陣館遺跡は、国道13号に面した後三年合戦金沢資料館の近くにあり、通称「陣館」と呼ばれる独立した小丘陵に立地している。遺跡の東側には旧羽州街道を挟み金沢城跡があり、いずれの遺跡も日本史に大きな影響を与えた後三年合戦の決戦地である金沢柵の推定地として伝えられてきた。

横手市教育委員会では、この金沢柵の場所を特定するために、陣館遺跡において2010年から2014年までの5か年にわたり発掘調査を実施し、大鳥井山遺跡と同様の段状地形や、大鳥井山遺跡の四面廂付掘立柱建物跡と同時期・同規模の建物跡、街道から建物跡へ至る道路跡などを発見した。また、当時貴重品とされた内耳鉄鍋や短刀など、後三年合戦と同時代の11世紀代の遺物も出土した。

以上のことから、陣館遺跡は大鳥井山遺跡と同じく、当時この地を支配していたと考えられる清原氏に関連する遺跡であり、奥州の中世社会の成立を知る上で重要であると認められた。

金沢柵跡・金沢城跡。

徳政夜話によれば、前九年の役の頃までは清原武則の居城で、後三年の役において清原家衡・武衡が沼柵から移り、源義家がこれを包囲し食糧攻めによってようやく陥れた古城址である。中心は四面断崖絶壁の岩山からなり、天然の要害をなしている。この柵は古くは先住民族のチャシ(砦)として、近くは城柵として幾度か利用されたものと思われる。

金沢柵から金沢城へ 島田祐悦(横手市教育委員会) 抜粋

1.金沢柵とは

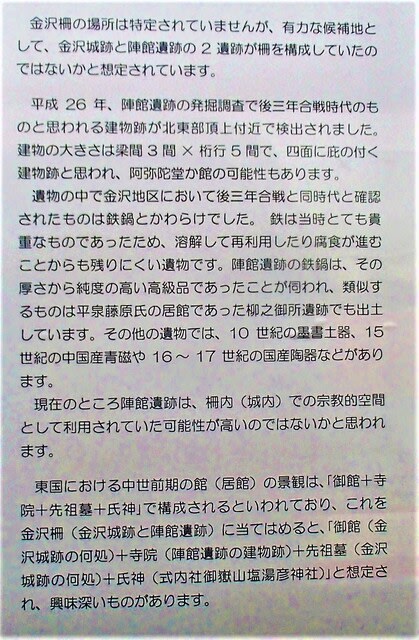

後三年合戦の最終決戦地であり、源義家・清原清衡軍と清原武衡・家衡軍が金沢柵を舞台として戦った場所である。『後三年合戦絵詞』などに叙述され、描かれた金沢柵は日本で最も古い柵(館)の様子がわかるものの、その場所については未だ特定されていない。

陣館遺跡は、現在は金沢柵の中の寺院と想定するに至っている。現在、金沢公園の主体をなす金沢城跡の目視される景観は、15 世紀後半以降の姿であり、中世金沢城であることや古代の柵としては標高が高すぎるとの指摘がなされてきたが、陣館遺跡だけでは金沢柵としては規模が小さすぎるとの指摘がある。金沢柵が高い場所にあってもおかしくないとの結論に至り、再度、金沢城跡の中で、金沢柵の館部分を確認する調査を現在も継続中である。

金沢柵の成立背景と金沢柵の想定。

金沢周辺で遺跡が確認されるのは9 世紀からであり、金沢柵推定地の南西側で古代の集落遺跡や窯跡群などが展開している。横手盆地の須恵器生産は、8 世紀中頃から 9 世紀前半までは官窯で城柵官衙遺跡等への供給を中心としているが、9 世紀後半になると、官窯的性格も薄れ、在地有力者層が、ロクロ土師器とともに須恵器生産を担うようことから、その地域権力も集まるようになる。

金沢周辺の周辺には山本の地名が残り、古代山本郡と非常に関わりが深い場所と思われる。山本郡にある払田柵が、山北三郡と北緯40 度以北の内陸北部を管轄していたのに対し、山本郡の管轄として山本郡衙の存在も考えられ、この地域がそれに該当する可能性もある。

沼柵推定地として第1 次雄勝城とも考えられる造山地区があり、沼柵周辺地域が律令国家側における横手盆地の最初の拠点地域だった可能性が高い。

9 世紀段階では金沢柵・沼柵各周辺では、古代律令国家と関わりある遺跡が多いのに対し、大鳥井山遺跡周辺では遺跡が少なく、平鹿郡の中心地は手取清水遺跡・オホン清水遺跡に代表されように塚堀地区周辺に多くの遺跡が展開している。沼柵が平鹿郡西部、大鳥井山遺跡は平鹿郡東部、金沢柵は山本郡南部であり、在地有力者がその地域を掌握していったと考えられる。

東の奥羽山脈東縁丘陵に大鳥井山遺跡を構築していることから、金沢柵と沼柵は古代からの地盤を引き継いだが、大鳥井山遺跡は地域拠点を引き継ぐというよりも、柵(館)の立地条件を重視したこととなる。この理由としては、古代城柵官衙遺跡払田柵の景観と類似する場所を求めた結果と思われる。

9 世紀末葉から10 世紀前葉に、金沢柵推定地で初めて遺跡が確認される。陣館遺跡では十和田火山噴火という天変地異に伴い、地鎮行為をしたのではないかと想定される。10 世紀中葉から後葉については様相をつかみきれていない。

11 世紀前半までに金沢城跡の尾根上に複数広がる竪穴建物が構築された。この時期は、秋田城や払田柵の終末期及び大鳥井山遺跡の初現期にあたるが、金沢においては、在地有力者が金沢山の尾根上に区画集落を構築していたのではないかと思われる。

11 世紀代前半でも中頃に近い時期の金沢城跡本丸奥南東尾根部区画集落で薬研堀が埋められた形跡があり、金沢柵を構築していったとみられる。金沢城跡西麓部でも柵を大規模に造り直しており、これが金沢柵の柵であるならば11 世紀末葉頃の構築であるから、それ以前に造られた柵(館)の大規模改修がなされ、前九年合戦後から後三年合戦前に、柵(館)の防御機能を緊急的に増強したように思われる。

後三年合戦当時の清原氏の柵(館)と勢力分布を確認してみると、清原光頼・頼遠一族の大鳥井山遺跡及び吉美侯武忠等吉彦一族の虚空蔵大台滝遺跡、清原家衡が入った沼柵と清原武衡・家衡連合の金沢柵となる。前九年合戦後の前者の勢力範囲は出羽山北三郡及び秋田・河辺二郡で出羽国に留まった清原一族、後者の勢力範囲は奥六郡で陸奥国に向かった清原一族である。遺跡内容がある程度わかる大鳥井山遺跡と虚空蔵大台滝遺跡は大規模改修を行っている。金沢柵と沼柵については、未だ不明なところは多いが、金沢柵推定地金沢城跡西麓部では柵(柱穴列)は規模を大きく作り直されている。陣館遺跡の段状地形も含めて考えると、11 世紀後半には金沢柵(館)というものが存在していたが、緊急的に柵(館)を防御するために土塁と堀を大規模に構築する時間がなく、柵のみを強化したのではないだろうか。

要するに出羽国住人の柵(館)である大鳥井山遺跡と虚空蔵大台滝遺跡は柵(館)の大改修まで3~4 年の時間があったのに対し、陸奥国住人であった清原武衡と家衡には、自ら率先して沼柵を改修する時間はほとんどなく、金沢柵では半年の改修時間だけであったと思われる。

このように考えれば、現在目視できる姿は大鳥井山遺跡Ⅲ期と虚空蔵大台滝遺跡Ⅱa 期の柵(館)の大規模改修は1083~1087 年、金沢柵の柵改修は1087 年と憶測だが考えられる。