左沢楯山城(あてらざわ・たてやま)史跡公園。最上川展望台。山形県大江町左沢。

2024年9月13日(金)。

鶴岡市田麦俣の旧遠藤家住宅を見学後、国道112号線を山形盆地方向に進み、南の山稜への脇道を進んださらに狭い脇道奥に公園展望台の駐車場があり、左沢楯山城址碑の先に東屋と最上川展望台がある。

城跡記念碑の奥に山城の曲輪跡が視認できる。

左沢楯山城史跡公園は、JR左沢線の終点、左沢駅北側の高台にあり、地元の豪族左沢氏(大江氏)の居城であった左沢楯山城跡地にある。

日本一公園とよばれる東屋のある展望台からは、眼下に迂回する最上川の雄大な流れと、朝日連峰・蔵王の山々を眺めることができる。この場所は全長229㎞ある最上川の中でも絶景とされており、数多くの画家や写真家が県内外から訪れるほか、眺望の良さから最上川ビューポイントに選定されている。

国史跡・左沢楯山城跡。

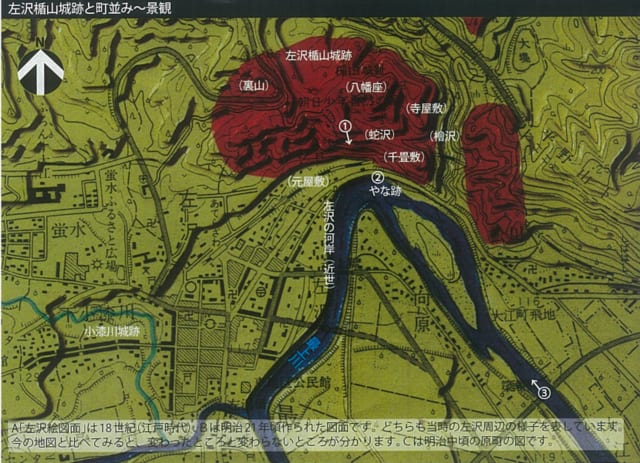

最上川は米沢のある置賜地方から五百川峡谷を北流し大江町左沢に達するが、ここで急峻な楯山に行手を阻まれ、東へと大きく蛇行して平野部に流れ出る。また、左沢の南部で、朝日山地から東流してくる月布川が最上川に合流する。

左沢は最上川の流れに臨み、五百川(いもかわ)渓谷を経て置賜地方と村山地方を結ぶ軍事上の要地で、最上川の流路の転換点にもあたっている。南方には鎌倉時代に築かれた富沢楯(大江匡朝築城)および対岸の伏熊楯(中山忠義築城:長崎中山氏の祖)があり、東には寒河江の平野が眺望できる楯山の上に正平年間(1346~70) 頃、大江氏によって左沢楯山城が築かれ左沢氏が入った。

左沢氏初代元時は大江時茂(寒河江氏7代)の次男であり、時茂が南北朝の争乱に備えて白岩・柴橋・寒河江・溝延などに一族の子弟を配して守りを固めた際に、左沢に配置された。元時は応安元年/正平23年(1368年)最上氏との漆川の戦いで敗れ一族60数名と共に自害してしまうが、子孫は代々左沢楯山城を守った。

永正11年(1514年)に、左沢氏から吉川宗家に養子として入った吉川政周が伊達氏との抗争で戦死して以後、左沢氏の系譜をたどることはできないが、天正2年(1574年)天正最上の乱で伊達側についた。天正12年(1584年)最上義光により寒河江氏と左沢氏は滅ぼされた。

以後は、最上氏の支城になり、慶長出羽合戦では直江兼続配下の分隊による攻撃を受けた。元和8年(1622年)最上氏が改易になると左沢藩主・酒井直次に引き継がれ、寛永年間(1624年~1645年)小漆川(大江町左沢小漆川)に新城を築いたことで廃城となった。現在は、三の丸付近が楯山公園として整備されている。

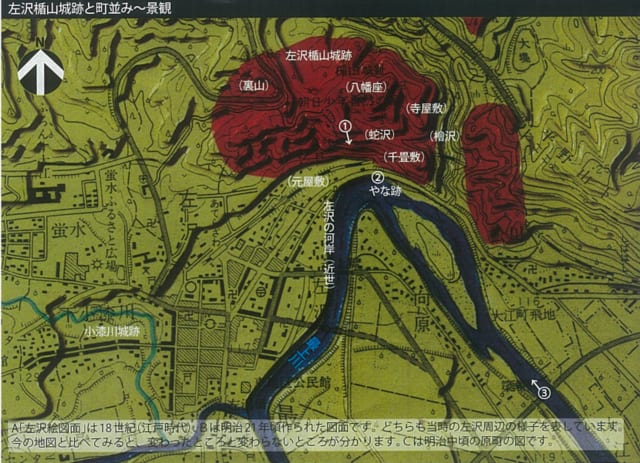

左沢楯山城は、本丸、二の丸、三の丸および三の丸北高地からなり、東西1300m、南北600mに及び、八幡座と呼ばれる標高222mの小規模な曲輪を最頂部とする。

本丸には城館と寒河江八幡宮から勧進された八幡社があり、鬼門にあたる東北部には巨海院(こかいいん)が置かれた。二の丸頂上は千畳敷とよばれる平坦地になっており眺望がよい。

三の丸は堀切により二の丸から切り離されており、堀切は左沢から寒河江・谷地・大石田へ通じる主要街道であった。三の丸南斜面および西端には寺社が配置され、現在でもその痕跡を見ることができる。

左沢楯山城は、山城・居館・宿町の3つの部分から構成される。山城は、字限図の楯山・愛宕山・裏山・弁財天の区域に相当する。楯山の区域は、最上川を眼下に眺める景勝地楯山公園として知られ、公園から尾根伝いに東へ進むと、鉄砲場・堀切り道を越えて千畳敷に至る。ここから蛇沢をはさんだ北方は、付近で最も高い八幡平(標高230m)を中心とする山地で、東麓には寺屋敷の地名が残る。

南西部は、愛宕山・秋葉山・裏山・弁財天(三吉山)の山地が続き、これらが全体として山城を形成している。この山城は、南は最上川、東と北は桧木沢(楯ノ沢)の深い渓谷、西は連続する沼(堤)の湿地帯に守られ、堅固な要害となっていた。

山城は、最初、南北朝時代に大江氏一族の左沢元時によって千畳敷を中心に築かれ、室町後期から戦国初期にかけて、愛宕山・公園部分から北の楯山へと広がり、戦国末期に最上氏勢力が入ってくると裏山・弁財天部分にまで拡大整備され、終には最上領内有数の山城が成立したものと思われる。

次に居館・家臣屋敷は、元屋敷・愛宕下の区域で、南方の下部に前田の地名が広がる。更に宿町は、元屋敷の最上川沿の区域で、川端などとも呼ばれ、最上川に直交する短冊状に並ぶ町屋が見える。最上川舟運から発達した河岸の町並であろう。

左沢は最上川の深く静かな流れ(柏瀞という)を利用して、近世においては舟運の河岸として発展した。特に元禄7年(1694)、米沢藩御用商人西村久左衛門による五百川峡谷の開削と整備は、最上川舟運を置賜地方にまで通じさせ、左沢河岸を飛躍的に発展させることになった。しかし、左沢河岸の発展は近世に始まったのではない。

推定できる中世左沢の河岸と町並は、近世河岸とは別に、下流の元屋敷付近であり、最上川と深く結びついた姿を浮かび上がらせる。同時にこの辺りは最上川の絶好の梁場であり、河岸(舟運)と梁(漁業)で栄える左沢と、それを守り支配する左沢楯山城、という関係を想定することは自然であろう。

一方、陸上交通については、左沢は寒河江・柴橋など東への道、白岩・六十里越街道など北への道、

月布川上流など西への道、宮宿・置賜など南への道が交差する位置にあり、交通の要衝の地であった。

これは大江氏や最上氏にとっては、領地の境目となる重要な地点であったことを意味し、左沢楯山城は

陸上交通の重要な拠点を押えるためにも築城されたことが分かる。

今日に見る左沢は中世の町並と近世の町並が、前田川を境に北と南に併存する興味深い景観を形づくっている。近世に入ると左沢楯山城は廃城となり、小漆川の地に新城が築かれると、それを中心に新しく町割りを行い近世の城下町ができたからである。

寒河江氏(さがえし)は、大江氏の支流で、寒河江大江氏ともいう。寒河江荘を地盤とし鎌倉時代から室町時代初期までは藤原摂関家の請所(地頭請)として、それ以後は寒河江荘を国人領主として支配した。南北朝時代末以降より寒河江の名字を称した。

寒河江氏の祖である鎌倉幕府初代政所別当大江広元は、文治5年(1189年)の奥州合戦で奥州藤原氏を滅亡させた際の論功行賞で、長井荘(置賜郡:現在の置賜地方)および寒河江荘(寒河江市および西村山郡、北村山郡の一部)の地頭職を得て、広大な領地を拝領した。

建久3年(1192年)広大な所領は広元の子らによって分割相続され、広元の嫡男大江親広は寒河江荘の地頭職を相続するに至った。しかし承久3年(1221年)承久の乱が起こると、当時京都守護であった親広は後鳥羽上皇方に味方し、幕府側に付いた父広元や息子佐房と争い、敗れて失脚したため、大江氏の惣領は大江広元死後、長井氏がつとめることとなった。

貞永元年(1232年)御成敗式目が制定され承久の乱の親広の罪が許される。寒河江荘北方は北条氏の所領となり、高元の弟大江広時は北方を除く寒河江荘を相続した。

寒河江大江氏は南北朝時代になると南朝に味方し、建武2年(1335年)大江元政は北畠顕家とともに上京して足利尊氏軍と戦い京より追い出した。元政の子時茂は寒河江荘を子や兄弟に分割して城や楯を築かせ、北朝の攻撃に備えた。

文中2年(1373年)大江時氏は鎌倉公方足利氏満に息子元時を人質として出し和を乞い、本領を安堵されたものの北寒河江荘は斯波兼頼の支配下となる。時氏は寒河江郷に移り「寒河江」を称するようになったという。

天授6年/康暦2年(1380年)、伊達宗遠は置賜郡に侵入し、出羽長井氏の本拠地長井荘の一部を占拠し、高畠城を長井荘進出の橋頭堡とした。元中2年/至徳2年(1385年)宗遠の跡を継いだ伊達政宗 (大膳大夫)は攻撃によって長井荘を横領され、寒河江氏は同族の長井氏の領地を奪った伊達氏と隣接することとなる。

永正元年(1504年)寒河江宗広の死によって、幼少の正嫡(孝広)と庶長子の間で後継者争いが発生する。この混乱に乗じた最上氏にたびたび攻められるが、これを退けている。永正11年(1514年)伊達稙宗が最上氏領内に侵入すると寒河江氏は最上義定に援軍を出し、長谷堂(山形市)で戦闘となった。永正17年(1520年)最上義定が嗣子のないまま死去すると、伊達氏と最上氏の対立が起こる。稙宗は大永元年(1521年)寒河江を攻める。一か月に及ぶ滞陣の間に伊達氏と寒河江氏の間で和議を結び、戦火を交えず伊達軍は引き上げた。

永禄3年(1560年)最上義守・義光に寒河江を攻められるが中野門田で戦い撃退する。元亀元年(1570年)頃から最上義守と子の義光の間で内紛がおこり、天正2年(1574年)義守の娘婿である伊達輝宗と義守連合軍は白岩氏・溝延氏・左沢氏(ともに寒河江氏の庶流)とともに義光派の寒河江城を攻め落とした。その後義光と伊達氏は和睦を結び寒河江氏は伊達氏にくみするようになる(天正最上の乱)。

家督を相続した最上義光は内紛で敵対した勢力を徹底して討伐し勢力を拡大した。寒河江氏家臣団は、一門の吉川元綱の長子寒河江高基を婿として、当主に迎えた。天正12年(1584年)寒河江高基は最上義光に攻められ、当主高基は自刃、約400年間にわたり寒河江荘を支配した寒河江氏は滅亡した。

左沢氏(あてらざわし)は、寒河江大江氏(寒河江氏)の一族で、左沢楯山城を居城とした。

左沢氏初代元時は大江時茂の次男であり、時茂が南北朝の争乱に備えて白岩・柴橋・寒河江・溝延などに一族の子弟を配して守りを固めた際に、左沢に配置された。元時は応安元年/正平23年(1368年)最上氏との漆川の戦いで敗れ一族60数名と共に自害してしまうが、子孫は代々左沢楯山城を守った。

至徳2年/元中2年(1385年)伊達氏の侵攻により寒河江氏と同じく大江広元を祖とする長井氏が滅ぼされると、五百川渓谷によって伊達氏と接することになり左沢の重要性は増すことになる。文明11年(1479年)、文明12年(1480年)伊達氏の侵攻を受けるが、寒河江氏・溝延氏と共に戦い、撃退した。永正元年(1504年)7代満政の時、寒河江氏が最上氏にたびたび攻められたとき出羽吉川氏・白岩氏と共に防いだ。その後8代氏政の元服親を庄内地方に割拠した大宝寺氏(庄内武藤氏)がつとめたという。氏政が早世したためか、氏政の叔父にあたる政周が9代目を継ぐが、政周は後継の無かった出羽吉川氏を継いで永正11年(1514年)、伊達氏と最上氏間の長谷堂での争いに参加し討死した。

その後も左沢楯山城には左沢を名乗る将が入るが、寒河江氏からの独立傾向を強めていき、天正2年(1574年)天正最上の乱では左沢氏は、義守の娘婿である伊達輝宗と義守連合軍とともに義光派の寒河江城を攻め落としている。山形城の最上義光が勢力を拡大すると、宗家の寒河江大江氏とともに義光に対抗し、天正年間(1573~91)最上氏に攻められ寒河江大江氏とともに滅亡した。

城跡記念碑の奥に山城の曲輪跡が視認できたが、深入りせずに、東南の中山町立歴史民俗資料館の岩谷十八夜観音庶民信仰資料の見学に向かった。