地球が丸いことは紀元前500年頃サモスのピタゴラスが観測によって認識していましたが,大地の知識が乏しかったために文献に残る最古の地球儀のようなものとしては,紀元前2世紀にマルスMallus(現在のトルコ東部に位置する)の哲学者Cratesクラテスが作った直径3m程の石の球体で,大海が陸地を十字に分かつものでしたが,既知の世界はその1/4足らずで他の三つの大陸は想像に過ぎませんでした.これは(帝国)宝珠Globus cruciger(Imperial Orb)のデザインの基になったともいわれています(Grove's Dic. of Art vol.12 p.813).

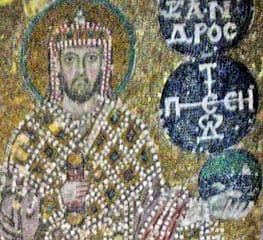

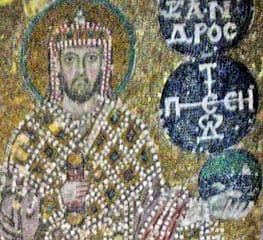

アヤ・ソフィア大聖堂の皇帝アレクサンドロスのモザイクに見られる宝珠

イスラム世界を別にすれば,西欧で実質的に最古の地球儀は,15世紀末にマルティン・ベハイムMartin Behaim(1459-1507)が製作したもの(Inv.Nr.WI1826;1937年収蔵)で,直径51cm,台込の高さ133cm,金属の球体の上に糊付けされた布・羊皮紙,ないし彩色された紙を張っているようです.新大陸が発見される1492/94年にニュルンベルクで製作され,1514年にGeorg Glockendon I世が描画彩色しました.基本的には2世紀のプトレマイオスの世界地図Geographiaを基にしており残念ながら新大陸はまったく描かれていませんが,新情報が発見される度に19世紀に至るまで部分的に補足されたり直されたりしました.[ちなみにコペルニクスの「天体の回転について」が刊行されたのは彼の没年の1543年.キリスト教世界に地動説が定着するにはさらに半世紀以上を待たねばならない]

左:北にヨーロッパ・中央に大きくアフリカ大陸 右:中東からアジア大陸

半球を合わせて作られていること,表面に張られた紙の皺や浮きがわかる.

左:中央に,アジア大陸の東端中国とシナ海 右:大きな島が日本.朱色で"Cipangu"とやや大きな字で二箇所に書かれている

解説パネルの図.中央二図の上が北極,下が南極

左:イベリア半島からアフリカ西海岸.⇒はポルトガルの紋章で多数認められる.大陸内にはテントとヒトが描かれている

中:⇒はアララト山.先端に白くノアの箱舟.↓がムハンマドの墓.紅海は赤く描かれ,海産物も多数認められる.

右上:南極に描かれたニュルンベルク市の「乙女の頭を持った鷲」の紋章

右下:喜望峰周りの鯨の群れ(⇔)

以下,ゲルマン民族博物館リンクの地球儀の解説を参考に要約しておきます.

ベハイムは織物商人で長くポルトガルに居住し[探検航海に魅せられアストロラーベの改良や航海参加などの業績もあってリスボンの宮廷で爵位を授かり],1490年に故郷のニュルンベルクに戻った際,その喧伝もあってか,コロンブスの新大陸発見と同じ1492年に市議会から地球儀の製作を依頼された.地図作成は,主にストラボン,プリニウス,プトレマイオス,マルコ・ポーロの情報に基づいている.ベハイム自身は最新のポルトガル海図によってアフリカの西海岸の比較的正確な描写に貢献した.実際の世界は彼が描いたよりも大きく新大陸が欠落しているものの,貴石・真珠・異国の原木・スパイスといったものを多数載せていることから,この地球儀製作の主たる目的は交易路の開拓であったのだろう.海はもともとライトブルーで塗られていたが,経年の劣化と修復の反復のためくすんでしまっている.

この地球儀には約2000の地名が描かれ,約200のミニチュア画は統治者と都市,その土地の動物,海の生物や船などを,旗マークは各国の領土を示している.中世の世界地図に必ず載っていた聖書由来の「エデンの園」は描かれておらず[キリスト教的世界観を示すよりも],ベハイムの時代の種々の伝説が書き込まれている.コショウ・ナツメグ・シナモンといった高価なスパイスが頻繁に登場することでもわかるように,多くの伝説は貿易に対する投資をあおる宣伝効果を狙ったものかもしれない.

アフリカ西海岸の植民地は,その海岸線や河川名・ランドマークなどが非常に詳細に示され[ヨーロッパと比較しても同部は肥大歪曲しており正確さの点では問題もあるが],そこに描かれた多数のポルトガルの紋章は世界における地位の高まりを表し,Behaim自身も参加したポルトガルの探検航海の発見記録を残している.

中東における宗教の歴史として,黒海とカスピ海の間のアララト山上にノアの箱舟が白い小屋のように描かれ,紅海は赤く描かれていて,その右で"arabia petrea"の伝説文の下にムハンマドの墓が「天幕の王」と記載されている.これは西欧の王は玉座から支配するが,異国の王はテントから統治するという西欧中心主義の表れであった.このような異国の特徴づけはポルトラノ海図(羅針儀海図ともいい,port「港」を中心に海岸線を詳細に描いた航海用地図)として知られる西欧の初期の海図に基づいている.

北極や南極はTerra Incognita(未踏の極地)であり,北極は弓矢を持った原住民が北極熊狩りをしている想像図となっており,南極地域は地球儀の注文主であるニュルンベルク市の「乙女の頭を持った鷲」の紋章で覆われている.ニコバル諸島には犬の頭の住民がいるといった伝説獣の言及もしばしばあるが,"Ciamba"(ベトナム)の蛇とか,マグレブの象の群れとか,喜望峰周りには鯨がたくさんいるといった近代の動物学的に正しいものもある.

ベハイムは中世は1300年頃のマルコ・ポーロや1370年頃のジョン・マンデビルの旅行記に多くの発想を得ている.前者に拠ればインドシン半島には12,700の島々があり,フィリピンのことと考えられるが,ベハイムはそれを極東のシナ海に置いている.日本はアジアの東の端,ヨーロッパの西のはずれは大西洋であるが新大陸が無いので太平洋と一体となってその大きさを過小評価されている海の中に,大きな島"Cipangu"として描かれ,"東洋で最も気高く豊かな島"と記載されている.

測量術の発展と探検航海の成果に伴って地図は塗り替えられていきますが,国立ゲルマン民族博物館には,ベハイムから30年足らず後の1520年に,ヨハネス・シェーナーJohannes Schöner(1477-1547)が製作した地球儀も傍らに展示されています.[彼はベハイムに次いで二番目に古い地球儀を製作しここで初めてアメリカ大陸が登場したと解説にはありますが]実際には,ベハイムとほぼ同時期におそらくポルトガルで製作されたLaonの地球儀(銅製17cm)に続いて,1510年頃製作されたLenoxの地球儀(13cm)やJagiellonianの地球儀(7.3cm)の二つには新大陸の痕跡のようなものは載っており,1507年にWaldseemullerが製作した地球儀(11cm)は部分的に木版印刷が利用されていて"America"の文字が初めて記載されています.

Inv.Nr.WI1 バンベルク 木製 直径87cm 台込高さ129cm

シェーナーは聖職者で,バンベルクに印刷機を私有し,天文学や占星術の著作も出版しています.彼の地球儀は一連の印刷された地図片を貼り付けて1515~1533年の間に複数製作されていますが,1520年に製作されたここに示す大型の地球儀は木の球体の表面に手彩色で仕上げられていて,その明るい色彩はベハイムの地球儀の往時の状態を髣髴させます.

左:南北アメリカ大陸 南アメリカのほうが先に大陸として認識されたという過程がよく分かる 中:ZIJANGの東が北アメリカだがTERRA DE CUBAと書かれているように見える 右:手前のシェーナーの地球儀の水平環には子供(プッティか)の顔が複数描かれている.奥に見えるのはベハイムの地球儀.

1522年頃のBrixenの地球儀(37cm)や1523年以後に製作されたRosenthalの地球儀(17cm)はシェーナーの地球儀に基づいており,ハンス・ホルバイン子が1533年に描いた大使たちに登場する地球儀の図柄もこれに拠っているとのことです(Grove's Dic. of Art vol.12 p.814).

Hans Holbein the younger "The Ambassadors" 部分/北を上に向けるため上下を180度回転 ヨーロッパが正面になるように描かれている

アヤ・ソフィア大聖堂の皇帝アレクサンドロスのモザイクに見られる宝珠

イスラム世界を別にすれば,西欧で実質的に最古の地球儀は,15世紀末にマルティン・ベハイムMartin Behaim(1459-1507)が製作したもの(Inv.Nr.WI1826;1937年収蔵)で,直径51cm,台込の高さ133cm,金属の球体の上に糊付けされた布・羊皮紙,ないし彩色された紙を張っているようです.新大陸が発見される1492/94年にニュルンベルクで製作され,1514年にGeorg Glockendon I世が描画彩色しました.基本的には2世紀のプトレマイオスの世界地図Geographiaを基にしており残念ながら新大陸はまったく描かれていませんが,新情報が発見される度に19世紀に至るまで部分的に補足されたり直されたりしました.[ちなみにコペルニクスの「天体の回転について」が刊行されたのは彼の没年の1543年.キリスト教世界に地動説が定着するにはさらに半世紀以上を待たねばならない]

左:北にヨーロッパ・中央に大きくアフリカ大陸 右:中東からアジア大陸

半球を合わせて作られていること,表面に張られた紙の皺や浮きがわかる.

左:中央に,アジア大陸の東端中国とシナ海 右:大きな島が日本.朱色で"Cipangu"とやや大きな字で二箇所に書かれている

解説パネルの図.中央二図の上が北極,下が南極

左:イベリア半島からアフリカ西海岸.⇒はポルトガルの紋章で多数認められる.大陸内にはテントとヒトが描かれている

中:⇒はアララト山.先端に白くノアの箱舟.↓がムハンマドの墓.紅海は赤く描かれ,海産物も多数認められる.

右上:南極に描かれたニュルンベルク市の「乙女の頭を持った鷲」の紋章

右下:喜望峰周りの鯨の群れ(⇔)

以下,ゲルマン民族博物館リンクの地球儀の解説を参考に要約しておきます.

ベハイムは織物商人で長くポルトガルに居住し[探検航海に魅せられアストロラーベの改良や航海参加などの業績もあってリスボンの宮廷で爵位を授かり],1490年に故郷のニュルンベルクに戻った際,その喧伝もあってか,コロンブスの新大陸発見と同じ1492年に市議会から地球儀の製作を依頼された.地図作成は,主にストラボン,プリニウス,プトレマイオス,マルコ・ポーロの情報に基づいている.ベハイム自身は最新のポルトガル海図によってアフリカの西海岸の比較的正確な描写に貢献した.実際の世界は彼が描いたよりも大きく新大陸が欠落しているものの,貴石・真珠・異国の原木・スパイスといったものを多数載せていることから,この地球儀製作の主たる目的は交易路の開拓であったのだろう.海はもともとライトブルーで塗られていたが,経年の劣化と修復の反復のためくすんでしまっている.

この地球儀には約2000の地名が描かれ,約200のミニチュア画は統治者と都市,その土地の動物,海の生物や船などを,旗マークは各国の領土を示している.中世の世界地図に必ず載っていた聖書由来の「エデンの園」は描かれておらず[キリスト教的世界観を示すよりも],ベハイムの時代の種々の伝説が書き込まれている.コショウ・ナツメグ・シナモンといった高価なスパイスが頻繁に登場することでもわかるように,多くの伝説は貿易に対する投資をあおる宣伝効果を狙ったものかもしれない.

アフリカ西海岸の植民地は,その海岸線や河川名・ランドマークなどが非常に詳細に示され[ヨーロッパと比較しても同部は肥大歪曲しており正確さの点では問題もあるが],そこに描かれた多数のポルトガルの紋章は世界における地位の高まりを表し,Behaim自身も参加したポルトガルの探検航海の発見記録を残している.

中東における宗教の歴史として,黒海とカスピ海の間のアララト山上にノアの箱舟が白い小屋のように描かれ,紅海は赤く描かれていて,その右で"arabia petrea"の伝説文の下にムハンマドの墓が「天幕の王」と記載されている.これは西欧の王は玉座から支配するが,異国の王はテントから統治するという西欧中心主義の表れであった.このような異国の特徴づけはポルトラノ海図(羅針儀海図ともいい,port「港」を中心に海岸線を詳細に描いた航海用地図)として知られる西欧の初期の海図に基づいている.

北極や南極はTerra Incognita(未踏の極地)であり,北極は弓矢を持った原住民が北極熊狩りをしている想像図となっており,南極地域は地球儀の注文主であるニュルンベルク市の「乙女の頭を持った鷲」の紋章で覆われている.ニコバル諸島には犬の頭の住民がいるといった伝説獣の言及もしばしばあるが,"Ciamba"(ベトナム)の蛇とか,マグレブの象の群れとか,喜望峰周りには鯨がたくさんいるといった近代の動物学的に正しいものもある.

ベハイムは中世は1300年頃のマルコ・ポーロや1370年頃のジョン・マンデビルの旅行記に多くの発想を得ている.前者に拠ればインドシン半島には12,700の島々があり,フィリピンのことと考えられるが,ベハイムはそれを極東のシナ海に置いている.日本はアジアの東の端,ヨーロッパの西のはずれは大西洋であるが新大陸が無いので太平洋と一体となってその大きさを過小評価されている海の中に,大きな島"Cipangu"として描かれ,"東洋で最も気高く豊かな島"と記載されている.

測量術の発展と探検航海の成果に伴って地図は塗り替えられていきますが,国立ゲルマン民族博物館には,ベハイムから30年足らず後の1520年に,ヨハネス・シェーナーJohannes Schöner(1477-1547)が製作した地球儀も傍らに展示されています.[彼はベハイムに次いで二番目に古い地球儀を製作しここで初めてアメリカ大陸が登場したと解説にはありますが]実際には,ベハイムとほぼ同時期におそらくポルトガルで製作されたLaonの地球儀(銅製17cm)に続いて,1510年頃製作されたLenoxの地球儀(13cm)やJagiellonianの地球儀(7.3cm)の二つには新大陸の痕跡のようなものは載っており,1507年にWaldseemullerが製作した地球儀(11cm)は部分的に木版印刷が利用されていて"America"の文字が初めて記載されています.

Inv.Nr.WI1 バンベルク 木製 直径87cm 台込高さ129cm

シェーナーは聖職者で,バンベルクに印刷機を私有し,天文学や占星術の著作も出版しています.彼の地球儀は一連の印刷された地図片を貼り付けて1515~1533年の間に複数製作されていますが,1520年に製作されたここに示す大型の地球儀は木の球体の表面に手彩色で仕上げられていて,その明るい色彩はベハイムの地球儀の往時の状態を髣髴させます.

左:南北アメリカ大陸 南アメリカのほうが先に大陸として認識されたという過程がよく分かる 中:ZIJANGの東が北アメリカだがTERRA DE CUBAと書かれているように見える 右:手前のシェーナーの地球儀の水平環には子供(プッティか)の顔が複数描かれている.奥に見えるのはベハイムの地球儀.

1522年頃のBrixenの地球儀(37cm)や1523年以後に製作されたRosenthalの地球儀(17cm)はシェーナーの地球儀に基づいており,ハンス・ホルバイン子が1533年に描いた大使たちに登場する地球儀の図柄もこれに拠っているとのことです(Grove's Dic. of Art vol.12 p.814).

Hans Holbein the younger "The Ambassadors" 部分/北を上に向けるため上下を180度回転 ヨーロッパが正面になるように描かれている