第1問 人類は、死と向き合うなかで、葬送儀礼から来世への信仰に至るまで様々な文化を発展させてきた。世界史における「死の文化」について述べた次の文章A~Cを読み、下の問い(問1~9)に答えよ。(配点 25)

A 近年発掘された前漢初期のある墓から、そのころの1)法律文書が大量に発見された。

こうした文書を墓に納めたのは、葬られた人物が生前役人であったからだ、とする指摘がある。

当時の人々は、死後も生きていた時と同じ生活を続けるものと信じており、それ故に遺族は故人があの世で困らぬよう生前使用していた遺品を2)副葬品として納めたと考えられる。

また、後漢代では、墓室の壁面などを画像で飾ることが流行した。

壁画の中には、死者の生前の生活風景を描画したもののほかに、その昇天する様子を描いたと思われる画像が確認される。

被葬者が天界の3)神のもとへ無事行き着けるよう願って、遺族がこのような装飾を墓に施したのであろう。

問1 下線部1)に関連して、世界史上における法律について述べた文として誤っているものを、次の1)~4)のうちから一つ選べ。[問題番号1]

1) 洪武帝によって、明律が制定された。

2) 東ローマ帝国で『ローマ法大全』が編纂された。

3) インドで『マヌ法典』がまとめられた。

4) ギリシアで、ホルテンシウス法が制定された。

問1 どの法律もセンター試験では必須のものばかりです。

1)は大明律・大明令ともいいます。

2)はユスティニアヌス帝とともに問われてきました。

3)は2003年度の問題では「ヴァルナごとの行動規範などを示した文献」、2000年度のでは「司祭者であるバラモンが最高の身分とされていた」と出てきました。

4)ホルテンシウス法はローマの法律(前287)でギリシア・アテネの法ではありません。これが誤文で正解。

問2 下線部2)に関連して中国で主に副葬品として墓中に納められた焼き物で、ラクダの上に西域人が乗っている次の写真の陶器の呼称として正しいものを、下の1)~4)のうちから一つ選べ。[2]

1) 彩陶

2) 唐三彩

3) 染付(青花)

4) 黒陶

問2 「ラクダの上に西域人」とあれば東西貿易が盛んで国際的文化が花開いたと出てくる唐の時代がふさわしいから、2)が正解。

1)彩陶はセンター試験初出題です(仰韶文化)。

4)も同様です(竜山文化)。

3)も初出題ですが、これはダミー語句です。用語集の頻度3か4のもので、元代の陶磁器です。(青花)とあるように濃い青色(藍色)で花模様が描いてある陶磁器です。宋の白磁・青磁→元の青花→明の赤絵、という順で色が増え華やかなものになっていきます。

問3 下線部3)について述べた次の文 a と b の正誤の組合せとして正しいものを、下の1)~4)のうちから一つ選べ。[3]

a オシリス神は、古代エジプトにおいて冥界(めいかい)の王とみなされていた。

b シヴァ神は、ヒンドゥー教の主神の一つである。

1) a ─ 正 b ─ 正

2) a ─ 正 b ─ 誤

3) a ─ 誤 b ─ 正

4) a ─ 誤 b ─ 誤

問3 どちらも正文で1)が正解。シヴァ神以外の他の神々としては、ヴィシュヌ神、ブラフマン。

B 宗教の開祖、指導者、殉教者らの4)墓は、巡礼や参詣(さんけい)の対象となることが多い。

イスラーム教では12世紀以降多くのスーフィー教団(イスラーム神秘主義教団)が結成されたがその核となった著名なスーフィー聖者たちの墓廟(ぼびょう)も重要な参詣対象となっている。

例えば5)トルコのコンヤにあるメヴレヴィー教団の開祖ルーミーの墓廟には、今日でも参詣者が絶えない。

一方、18世紀の[ ア ]では、[ イ ]がイスラーム改革運動を起こし、聖者への崇敬は預言者ムハンマドの時代にはなかったとして、豪族サウード家と結んで聖者などの墓廟を破壊していった。

問4 文章中の空欄[ ア ]と[ イ ]に入れる語の組合せとして正しいものを、次の1)~4)のうちから一つ選べ。[4]

1) ア ─ エジプト イ ─ ワフド党

2) ア ─ エジプト イ ─ ワッハーブ派

3) ア ─ アラビア半島 イ ─ ワフド党

4) ア ─ アラビア半島 イ ─ ワッハーブ派

問4 「18世紀の……イスラーム改革運動……豪族サウード家」とあるので、4)が正解。

サウジアラビアのことを「ワッハーブ王国」ともいうくらいの原理主義の国です。

ここからオサマ=ビンラディンが出てくるのも不思議ではありません。

正解でないワフド党は1918年に結成されたエジプト独立運動の組織です。

「代表」という意味の党で、パリ講和会議に出るつもりでしたが、イギリスが許しませんでした。

1918年エジプト独立運動の組織、ワフド党結成。

行く日はワフド エジプトで。

1918年 ワフド党 エジプト

問5 下線部4)について述べた次の文 a と b の正誤の組合せとして正しいものを、下の1)~4))のうちから一つ選べ。[5]

a 始皇帝の陵墓近くから、兵馬俑が発掘された。

b 古代ローマのカタコンベは、キリスト教徒の礼拝の場ともなった。

1) a ─ 正 b ─ 正

2) a ─ 正 b ─ 誤

3) a ─ 誤 b ─ 正

4) a ─ 誤 b ─ 誤

問5 「兵馬俑」は文字通り、兵士の像に馬の像も加わった俑(陶器)です。「カタコンベ(カタコーム)」というローマ時代の墓は隠れ家でもあり、キリスト教徒は集会・礼拝の場としても使っていました。西欧の大都市の地下にはたいてい遺跡として残っています。どちらも正文なので正解は1。

問6 下線部5)(トルコ)に関連して、トルコ系の国家や王朝について述べた文として波線部(ここでは下線)の誤っているものを、次の1)~4)のうちから一つ選べ。[6]

1) 突厥が、ササン朝と結んでエフタルを滅ぼした。

2) ウイグルがキルギスを滅ぼした。

3) カラ=ハン朝が、サーマーン朝を滅ぼした。

4) ホラズム朝(ホラズム=シャ一朝)が、モンゴルに滅ぼされた。

問6 1)ササン朝のホスロー1世と組んでエフタルを滅ぼしたことは、何度も出題されてきました(1998追、2000追、02追、09、11)。正文です。

2)これが誤文で正解。モンゴル高原の興亡は、トルコ系なら、突厥→ウイグル→キルギス、の順であることを覚えておくことは必須です。

好きよ午後中遠いキス。

スキタイ 匈奴 五胡 柔然 突厥

3)カラ=ハン朝はサーマン朝を999年に滅ぼします。

4)チンギス=ハンが滅ぼしました(1231)。

999年 カラ=ハン朝、サーマン朝を滅ぼす。

危機来てからは 無様だね。

999年 カラ=ハン朝 ブハラ陥落 サーマン朝滅亡

C 死後の世界に天国と地獄が存在するという考えは、歴史上多くの宗教に確認される。

中世ヨーロッパにおいても、これら死後の世界のイメージは6)「最後の審判」の思想と結びつく形で人々の想像力を強く規定するものとなる。

12世紀後半には天国と地獄の間に罪の購(あがな)いの場として煉獄(れんごく)が存在するという考えが登場するが、7)ダンテは『神曲』でそうした死後世界の様子を詳細に記述してみせた。

また天国と地獄をめぐる図像表現は教会の扉口彫刻やステンドグラスに繰り返し採用され、これらを目にした信徒たちは死への恐れと救済への願望を新たにしたのである。

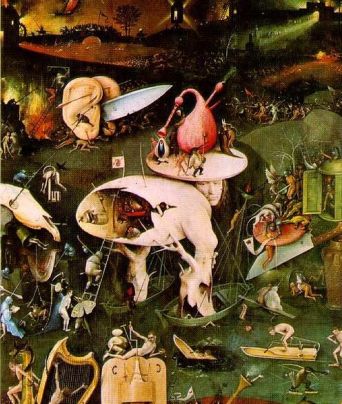

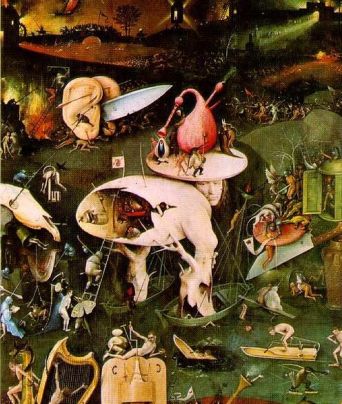

中世末期から8)ルネサンスの時代にかけては、著名な画家たちもこの主題に取り組み、数多くの傑作が残されている(下図参照)。

▲(絵)ヒエロニムス=ボスによる地獄の表現

問7 下線部6)に関連して、キリスト教におけるこの思想の形成に大きな影響を与えた宗教として最も適当なものを、次の1)~4)のうちから一つ選べ。[7]

1) 道教

2) ゾロアスター教

3) バラモン教

4) イスラーム教

問7 1)中国の道教は北魏の太武帝(華北統一、439年)のとき、寇謙之が中心になってつくったもの。

2)これが正解。最後の審判の概念といえば、このキリスト教はユダヤ教でも可能な内容です。

3)はヒンドゥー教の元になった。バラモン教はキリスト教と無関係。

4)ユダヤ教→キリスト教→イスラーム教、という順で一神教の系譜があり、このイスラーム教にも最後の審判の観念はありますが、しかしイスラーム教は7世紀になってできるので、これは時間的に後になります。

道教・バラモン教には「最後の審判」という概念はありません。

問8 下線部7)の人物の出身地であるフィレンツェについて述べた文として正しいものを、次の1)~4)のうちから一つ選べ。[8]

1) 毛織物業で、富を蓄積した。

2) 14世紀には、教皇庁が置かれた。

3) フッガ一家の庇護(ひご)の下、芸術が栄えた。

4) ブルネレスキが、ハギア=ソフィア(聖ソフィア)聖堂を建てた。

問8 1)が正解。消去法でも解けます。

2)14世紀の教皇庁とはアヴィニョンに教皇が幽囚されたこと。

3)フッガー家はアウグスブルク市の富豪。フィレンツェならメディチ家。

4)ブルネレスキは確かにフィレンツェの人ではあるものの、「サンタ=マリア大聖堂」の建築家。ルネサンス建築の先駆者です。フィレンツェのひとびとは「ドゥオーモ(大聖堂)」と呼んでいて、街のどこからでも見える巨大な白い寺院です。

ハギア=ソフィアはコンスタンティノープル市にあります。問1に出てきたユスティニアヌス帝の再建で知られています。

アウグスフッガー フィレメディチ。

アウグスブルク 富豪 フッガー家 フィレンツェ メディチ家

問9 下線部8)の時期の文学について述べた次の文 a ~ c が、年代の古いものから順に正しく配列されているものを、下の1)~4)のうちから一つ選べ。[9]

a エラスムスが、『愚神礼讃』を書いた。

b ペトラルカが、叙情詩を作った。

c セルバンテスが、『ドン=キホーテ』を著した。

1) a → b → c

2) a → c → b

3) b → a → c

4) b → c → a

5) c → a → b

6) c → b → a

問9 文化史の難問? 関連づけたら易しい問題です。エラスムスはルターと教会に対する意見が違ったため、彼は『愚神礼賛』を書いておりながら教会から離れようとはしない。ここでルターとあれば1517年の九十五ヶ条の論題・宗教改革の開始が想起できます。

1509年 エラスムス、『愚神礼賛(Encomium Moriae)』

以後冷遇し 偉そうね。

1509年 『愚神礼賛』 エラスムス ネーデルラント

ペトラルカは最初のルネサンス人であるダンテのすぐ後に出てくる詩人ですが、何よりアヴィニョン教皇庁(1309-77)の書記として働いていました。友人にボッカチオがいます。

『ドン=キホーテ』を書いたセルバンテスは無敵艦隊のレパント海戦に参戦(1588)して左手を失い、1616年シェイクスピアと同年に亡くなった、という人。3)が正解。

受験 ブログランキングへ