第2問 世界史上の国境について述べた次の文章A~Cを読み、下の問い(問1~9)に答えよ。(配点 25)

A 16世紀半ばにカザン=ハン国を攻略したことをきっかけとして、ロシアはヴォルガ川を越えて東方への領土の拡大を本格的に開始した。ロシアの商人やコサックは毛皮を求めて1) シベリアを横断し、やがてオホーツク海に到達した。

領土拡大に伴って、ロシアには清朝と勢力範囲を調整する必要性が生じ、1727年に結ばれた[ ア ]でモンゴル北辺における露清間の国境が定められた。

2) 日本との間では樺太(サハリン)や千島列島が係争の対象となり、両国は1855年に日露和親条約を締結するに至った。

問1 [ ア ]に入れる条約の名と、当時の清朝の皇帝の名との組合せとして正しいものを、次の1)~4))のうちから一つ選べ。[10]

1) 南京条約 ─ 康煕帝

2) 南京条約 ─ 雍正帝

3) キャフタ条約 ─ 康煕帝

4) キャフタ条約 ─ 雍正帝

問1 「1727年……モンゴル北辺における露清間の国境」で分からなくてはならない。4が正解。

南京条約はアヘン戦争のときの条約(1842年)。時の皇帝は康熙帝(1661年即位)ではなく、道光帝(位1820-50)。

問2 下線部1)の地域(シベリア)について述べた文として誤っているものを、次の1)~4)のうちから一つ選べ。[11]

1) イヴァン4世の治世下で、イェルマークのシベリア遠征が行われた。

2) 日本は、シベリア出兵(対ソ干渉戦争)に参加した。

3) 20世紀前半に、シベリア鉄道の建設が始まった。

4) 19世紀に、ムラヴィヨフが東シベリア総督となった。

問2 1)は征服したシベリアの一部をイェルマークは4世に捧げていますから正文。1581年で、この年はオランダ独立宣言の年でもあります。

2)1922年までいました。

3)「始まった」がまちがい。着工は1891年です。これが正解。よく「フランスと同盟を結んでその資本を導入し、シベリア鉄道の建設にも着手」と説明してあることがありますが、まちがいです。91年5月に三国同盟が12年間という長期の期限で更新されると(この5月の末にシベリア鉄道建設開始=着手)、反仏・反露の三国同盟に対抗してロシアとフランスは接近し、91年8月から露仏同盟を結成することになりました。「着手」はまずドイツ資本からで、途中からフランス資本が入ってくるという順です。

4)この人物がアロー戦争の仲介者です。北京条約で得た沿海州にウラジオストクを建設したのもこの人物。

問3 下線部2)に関連して、日本とロシアの関係の歴史について述べた文として正しいものを、次の1)~4)のうちから一つ選べ。[12]

1) アレクサンドル1世が、ラクスマンを日本に派遣した。

2) 日露戦争の結果、日本は樺太全島を領有するようになった。

3) 日ソ中立条約が結ばれた後、第二次世界大戦が始まった。

4) 日ソ共同宣言が出された後、日本は国際連合に加盟した。

問3 1)ラクスマンはエカチェリーナ2世によって派遣された使節です。エカチェリーナ2世は、米国独立革命で武装中立同盟を提唱し(1780)、ポーランド分割の3回全部に関わっている(1772,1793,1795」)ので、18世紀末まで在位していたことが推測できます。

アレクサンドル1世は19世紀初め、ナポレオンとの戦い、ウィーン会議(1814-15)で神聖同盟を提唱したことで知られている人物です。誤文でした。

2)「全島」がまちがい。北緯50度以南の樺太(サハリン)の割譲、が正しい。

3)日ソ中立条約は1941年、第二次世界大戦の開始は1939年。

4)これが正解。これが日ソ国交回復(1956)になる宣言でしたが、北方領土問題は未解決のままでした。

国連加盟はこの1956年10月の宣言の後の12月でした。

B 第一次世界大戦を境にヨーロッパの政治地図は大きく塗り替えられることとなった。

中・東欧、バルト海地域、バルカン半島では、民族自決の原則を建前として3)ポーランドをはじめ多くの国家が成立する一方、それまでの諸帝国は解体した。

例えば4)ドイツは、1919年6月に結んだヴェルサイユ条約によって、広大な領土を失った。

こうして大戦後のヨーロッパでは、多くの新たな5)国境線が引かれたのである。

だがこれらの地域に曲がりなりにも適用された民族自決の理念は、他地域、とりわけアジア・アフリカにおいて直ちに実現されることはなかった。

問4 下線部3)の国(ポーランド)の歴史について述べた次の文 a と b の正誤の組合せとして正しいものを、下の1)~4)のうちから一つ選べ。[13]

a 社会主義体制下で、自主管理労組「連帯」が結成された。

b チャウシェスクによる独裁体制が崩壊した。

1) a ─ 正 b ─ 正

2) a ─ 正 b ─ 誤

3) a ─ 誤 b ─ 正

4) a ─ 誤 b ─ 誤

問4 a 連帯(ポーランド自主管理労組)はポーランドの組織。

b チャウシェスクはルーマニアの独裁者。したがって正解は2)。

問5 下線部4)の国(ドイツ)の歴史について述べた文として誤っているものを、次の1)~4)のうちから一つ選べ。[14]

1) 第二次世界大戦後、米・英・仏・ソ4か国によって分割占領された。

2) 西ドイツは、ワルシャワ条約機構の一員となった。

3) 東ドイツは、東西ベルリンの境界に壁を建設した。

4) ニュルンベルク国際軍事裁判によって、ナチス=ドイツの指導者が裁かれた。

問5 1)ベルリン市の西側を米・英・仏の3ヶ国が占領し、東側をソ連が占領する配置で、ベルリン市自身が冷戦の最前線でした。

2)「西」が東だったら正文でした。これが正解。

3)ソ連の指示によって作りました。

4)もう一つが、東京で日本の指導者が裁かれた東京裁判です。

問6 下線部5)に関連して、国境の変更や領土の帰属をめぐる歴史について述べた文として波線部の正しいものを、次の1)~4)のうちから一つ選べ。[15]

1) アルザス・ロレーヌは、「ウィーン会議」の結果、ドイツ帝国領となった。

2) 百年戦争の結果、イギリス王は、「ボルドー」以外の大陸の所領を失った。

3) 「テキサス」は、アメリカ=メキシコ戦争の結果、アメリカ領となった。

4) バルト3国は、第二次世界大戦が始まると、「ソ連」によって併合された。

[解答] 4

問6 1)ウィーン会議でアルザス=ロレーヌの話しは載ってなかったぞ、という推測で正しい。プロイセンがラインラントまで獲得しますが、アルザス=ロレーヌまでは来ていません。

2)ボルドー市はカレー市のまちがい。

3)結果でなく原因です。テキサスという元々メキシコ領であったところに合衆国人が入りこんで勝手に併合してしまったことに怒ってメキシコが宣戦布告をする、という順です。戦争の結果、合衆国が獲得するのは、テキサスの西に位置するニューメキシコ、カリフォルニアです。

敵の死後、僕喜んで芝刈りに。

テキサス併合 45

4)正解。独ソ不可侵条約の秘密協定に書かれていたことです。レーニンは「平和に関する布告」とともに秘密外交の廃止を訴えたものの、秘密外交は継続してます。

これを受けてウィルソンは十四ヵ条の初めに「外交はつねに正直に、公衆の見守る中で進められねばならず、いかなる種類の国際的秘密協定もあってはならない」と訴えましたが、秘密外交は今も世界各国がやっていることであり、ウィキーリークスが暴露しても止むことなく続いています。外交官僚から一般市民の手に外交をとりもどす時代が来るでしようか?

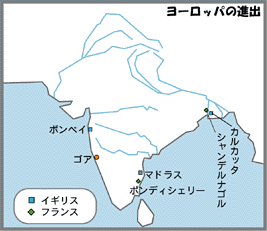

C 19世紀後半、イギリスとフランスが東南アジア大陸部に勢力を拡大していくなかで、清朝との6)国境をどのように設定するかが問題になった。

それまで清朝は、ヴェトナム・ラオス・ビルマを7)朝貢国とみなし、自国の領域とこれら朝貢国との間に位置する山岳地域については、現地首長を通じて間接的に8)統治する政策を採っていた。

しかし、イギリスがビルマを植民地化し、フランスがヴェトナムやラオスを支配していく過程でこうした山岳地域に清朝との国境が定められていった。

問7 下線部6)に関連して、次の年表に示した a ~ d の時期のうち、国境を接する中華人民共和国とヴェトナムとの間で起こった中越戦争の時期として正しいものを、下の1)~4)のうちから一つ選べ。[16]

[a]

1962年 中印国境紛争

[b]

1969年 中ソ国境紛争

[c]

1975年 ヴェトナム戦争終結

[d]

1) a 2) b 3) c 4) d

問7 「中越戦争の時期」はいつかという時間の問題。

「越」はヴェトナムのことだから、ヴェトナム戦争中は中国とも戦うなんて余裕はないはず、と推理すれば4)の正解がアタリ。

1979年カンボジアにヴェトナム軍が侵攻し、ヘン=サムリン政権をつくったことに対して、北から中国軍が入って牽制したもの。

似た現象として、この1979年は、アフガニスタンの親ソ政権の成立と、その後の混乱を利用してソ連軍も入ってます。

問8 下線部7)について述べた次の文 a と b の正誤の組合せとして正しいものを、下の1)~4)のうちから一つ選べ。[17]

a 琉球は島津氏に支配されると、中国への朝貢を断絶した。

b 3世紀に卑弥呼が、魏に朝貢使節を送った。

1) a ─ 正 b ─ 正

2) a ─ 正 b ─ 誤

3) a ─ 誤 b ─ 正

4) a ─ 誤 b ─ 誤

問8 a「琉球(沖縄)は島津氏に支配され」たのは1609年ですが、「中国への朝貢を断絶」はせず、伝統的な中国との朝貢・冊封関係は維持されました。中国と日本に「両属」したといいます。

完全に日本の支配下に入ったのは1871年で、琉球を鹿児島県に編入し、かつ79年に沖縄県とししました。これを琉球処分といっています。

b これは「親魏倭王」の称号と金印・銅鏡100枚を賜わったとい故事で正文です。過去問では、1995、2004追にこの称号が出ました。正解は3)。

問9 下線部8)に関連して、清朝が設置した機関として誤っているものを、次の1)~4)のうちから一つ選べ。[18]

1) 軍機処

2) 中書省

3) 理藩院

4) 総理各国事務衙門(総理衙門)

問9 2)が正解。三省の中では最後まで存続した中央官庁で、これは隋から三省の一つとなり、明の洪武帝が廃止します。

1)雍正帝が1729年に、3)1636年にホンタイジが、4)1861年に同治帝が設立したものです。

受験 ブログランキングへ

日本史 ブログランキングへ

世界史 ブログランキングへ