● 明治時代(明治天皇)

Establishment of prefectural system: domains dissolved and prefectures established.

言(い)わない秘密 郵便で。

1871年 前島密 郵便制度

1871年、前島密は従来の飛脚制度に代わる郵便制度の採用を建議。

郵便役所を各地に設置し、郵便箱・郵便切手・郵便配達夫を採用した。

全国に郵便網を張り巡らせ、安価で確実な通信を可能にした。

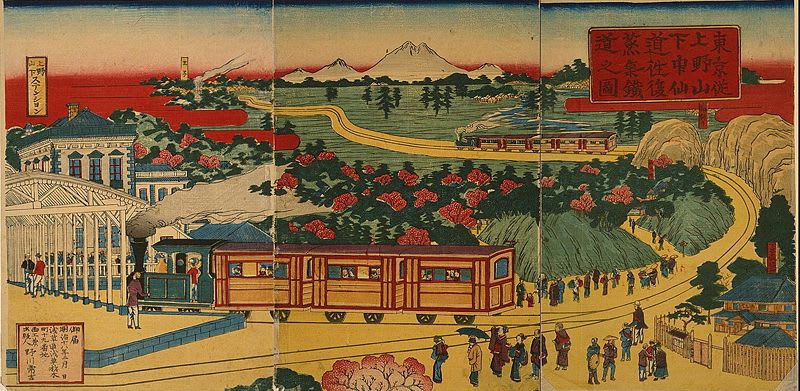

◆浮世絵に描かれた開業当初の鉄道(横浜)

● 明治時代(明治天皇)

Railway service between Shinbashi and Yokohama opened.

人(ひと)は馴染むよ 鉄道に。

1872年 新橋~横浜 鉄道の開通

明治初年に東京築地に居留地が設けられ、横浜港に陸揚げされた物資を運ぶために、鉄道の建設が計画された。

鉄道敷設計画は大隈重信・伊藤博文などが進め、イギリスより100万ポンド(884万円)を借りて1872年、新橋~横浜間に開通。

陸蒸気といって人気を博した。

● 明治時代(明治天皇)

Conscription Ordinance is promulgated.

嫌(いや)な身ちょうど 二十歳だし。

1873年 山県有朋 徴兵令 満20歳以上の男子

大村益次郎が発案した近代的兵制は、山県有朋が継承し、1873年、徴兵令として実現。国民皆兵の方針により、満20歳以上の男子が兵籍に編入され、兵役に就くことになった。

◆日本銀行

●明治時代(明治天皇)

Matsukata Masayoshi begins to implement the Matsukata fiscal policy. Bank of Japan is established.

いやや今では 日銀も。

1881年 松方正義 デフレ政策

(188)2年 日本銀行の開業

明治十四年の政変で追放された大隈重信に代わって、大蔵卿に就任した松方正義は1881年、紙幣整理を中心とするデフレ政策を進め、1882年にはその一環として日本初の中央銀行として日本銀行が開業した。

松方財政と呼ばれたこれらの財政政策によって農民は没落したが、資本主義経済の基盤は形成された。

◆松方正義

▲小舟で脱出した公使館員

●明治時代(明治天皇)

Imo Mutiny: Revolt of traditionalist Korean troops in reaction to the Japanese-inspired modernization of the Korean army.

ベック式!ゴロ合わせ

一派敗れた 壬午軍。

1882年 大院君 壬午軍乱

1876年、江華条約(日朝修好条規)を結んで以来、朝鮮では米の値段が暴騰。

1882年、日本に接近していた閔氏政権に対し、大院君に扇動された軍隊が漢城(現在のソウル)で反乱。

事変を察知した閔妃はいち早く王宮を脱出し、当時朝鮮に駐屯していた清国の袁世凱の力を借り窮地を脱した。

大院君側は、閔妃を捕り逃がしたものの、高宗から政権を譲り受け、企みは成功したかに見えた。

しかし、反乱鎮圧と日本公使護衛を名目に派遣された清国軍が漢城に駐留し、鎮圧活動を行った上で乱の首謀者と目される大院君を軟禁。

これによって政権は閔妃一族に戻り、事変は終息した。以後、朝鮮の内政・外交は清国の代理人たる袁世凱の手に握られることになった。

日朝間には済物浦条約が締結され(済物浦は「チェムルポ」、仁川の旧称)、清国は朝鮮への宗主権を強め、閔派は親清策に転じた。

◆大院君(高宗の父)

●明治時代(明治天皇)

Incident of Fukushima; Governor Mishima Michitsune oppresses Liberals.

いやや福島(ふくしま) この道は。

1882年 福島事件 河野広中 三島通庸

1882年に大蔵卿となった松方正義は、松方財政とよばれる緊縮財政を推進。しかしこの政策によってデフレが進み、困窮農民が増加した。1882年、福島県では県令三島通庸が道路工事に農民を使おうとしたため、河野広中ら自由党員の指導する数千人の農民が反対運動を展開。県令は弾圧の好機として河野ら福島自由党員を大量検挙した(福島事件)。

《軍人勅諭》

福島事件が起こった1882年、自由民権運動の影響が軍人に及ばないよう、軍人勅諭が下され、軍人の政治に対する関与が戒められた。この背景には軍人には農家の次男・三男が多かったことがある。

●明治時代(明治天皇)

Osaka Incident; tpeasants leaders of a plot to mount a coup dé’tat in Korea is arreasted and tried.

いややこんなの 大阪事件。

1885年 磯山清兵衛 大阪事件 大井憲太郎

1885年、旧自由党員大井憲太郎、磯山清兵衛らは84年の甲申事変の失敗を機に朝鮮独立党政権を樹立し、日本国民に政治の関心を喚起して民権運動の再興を促そうとした。

大井らの渡航直前に発覚し、大阪・長崎で130人余が逮捕、多数が入獄した(大阪事件)。

●明治時代(明治天皇 第一次伊藤博文内閣)

Cabinet system is adopted; the new cabinet supersedes the Dajyokan as the central organ of the Japanese state.

批判(ひはん)は後日 内閣の。

1885年 内閣制度の創設

伊藤博文内閣 内大臣 宮内省

1882年、伊藤博文は公約した国会開設に備えて渡欧。

帰国した伊藤は1884年、宮中に設置された制度取調局の長官を兼任し、憲法の起草や内閣制度の準備にあたった。

その年、国会開設に備えて華族令を定めて将来の上院設置の土台とし、1885年には律令以来の太政官制に代えて内閣制度を創設、初代総理大臣には伊藤博文自らが就任した。

内閣外には宮内省が設置され、内大臣が置かれた。

●明治時代(明治天皇 黒田清隆内閣)

Constitution of the Empire of Japan is promulgated.

人(ひと)は拍手だ いい憲法。

1889年 黒田清隆内閣 伊藤博文 大日本帝国憲法

伊藤博文が中心となってプロシアの憲法を手本に作成された草案は枢密院で審議され、1889年2月11日黒田清隆内閣により欽定憲法として発布された。

この大日本帝国憲法の発布により天皇中心の国家体制が確立されるとともに、国民が国政に参加する道も開かれ、日本はアジアにおける唯一の立憲国家となった。

頻出史料「大日本帝国憲法」

第一条 大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス

第三条 天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス

第四条 天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ

第十一条 天皇ハ陸海軍ヲ統帥ス

第三十三条 帝国議会ハ貴族院衆議院ノ両院ヲ以テ成立ス

●明治時代(明治天皇 黒田清隆内閣)

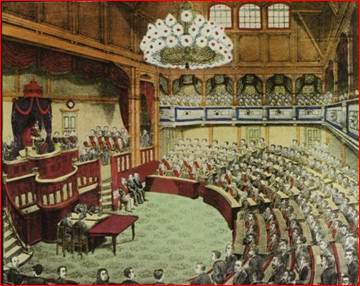

1890(明治23)年 〈第一回帝国議会の開催〉★★

First session of the Imperial Diet is convened.

一夜(いちや)暮れたり 帝国議会。

1890年 第1次山県有朋内閣 第一回帝国議会

1890年、前年の大日本帝国憲法の発布を受けて日本最初の衆議院議員総選挙が行われ、第1次山県有朋内閣のもと、第一回帝国議会が開かれた。

選挙の結果、民権派が大勝し、第一回帝国議会では立憲自由党や立憲改進党などの民党が政府支持派の吏党をしのいで多数を占めた。

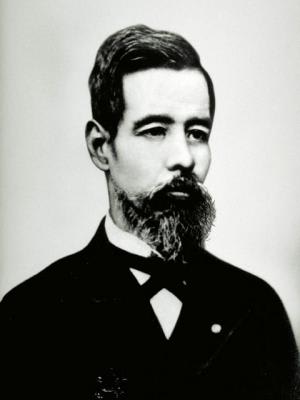

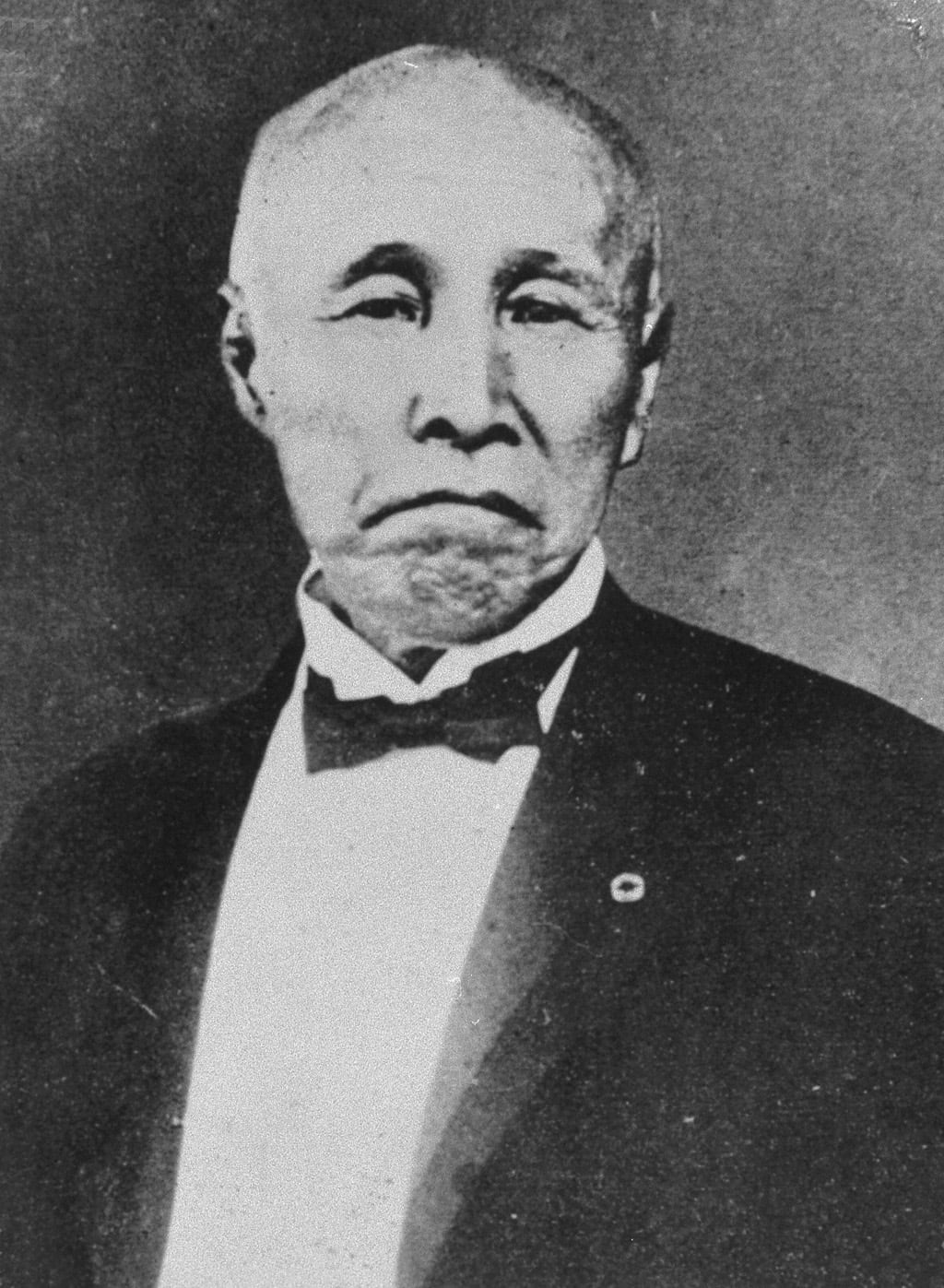

◆陸奥宗光

●明治時代(明治天皇 第2次伊藤博文内閣)

Anglo- Japanese Commercial Treaty is signed;

it abolishes extraterritoriality and restores partial tariff autonomy to Japan.

いや苦しむね 違う法。

1894年 陸奥宗光 治外法権の撤廃

第1894年、第2次伊藤博文内閣の外相陸奥宗光は、大津事件で挫折した日英通商航海条約の締結に成功。

治外法権の撤廃と税権の一部回復に成功した。

この条約の締結は暗にイギリスの日本支持を意味する形にもなり、数日後、日本は日清戦争に突入した。

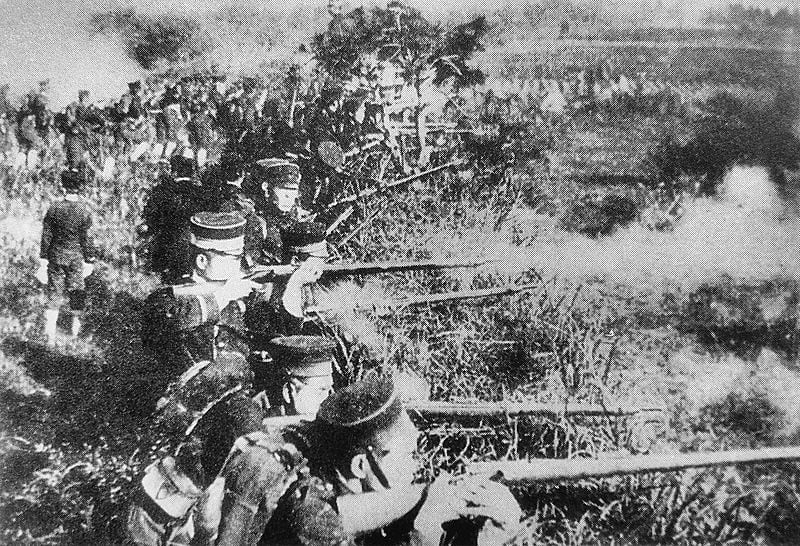

◆日本軍歩兵の一斉射撃

●明治時代(明治天皇 第2次伊藤博文内閣)

War is declared between the Qing Empire of China and the Empire of Japan.

飛躍(ひやく)し日清 この勝利。

1894年 日清戦争 95年 三国干渉

下関条約

遼東半島

李鴻章

1894年、朝鮮で全琫準(チョンポンジュン)の指導する東学党が起こした甲午農民戦争を契機に、日清の対立が激化、日英通商航海条約の締結によって開戦の障害がなくなった第2次伊藤内閣は日清戦争の開戦に至った。

仁川(インチョン)郊外でおこった豊島沖の海戦《日清戦争の最初の戦いなので「冒頭」と考えよう!》に引き続く黄海の海戦にも勝利した日本は李鴻章を相手に下関条約を結び、

遼東(リャオトン)半島を獲得したが、ロシア・ドイツ・フランスの三国干渉を受け、日本は遼東半島の返還を余儀なくされた。

▼豊島沖の海戦

▼全琫準 古阜郡衙の官吏であった彼の父も百姓一揆を指導して刑死している。1890年に東学の第二世教主・崔時亭の門に入り、農民反乱の指導や閔氏一族の勢道政治弾劾などに活躍していた。

〈下関条約と三国干渉〉

1895年、日本全権伊藤博文・陸奥宗光外相と李鴻章《「交渉」する人「李鴻章」》との間で下関条約が調印された。

内容は(1)朝鮮の独立の確認、

(2)清国の遼東半島、台湾、澎湖諸島の割譲、

(3)賠償金2億両(日本円で約3億円)の支払い、

(4)沙市・重慶・蘇州・杭州のを開市・開港、などを規定している。

のち、三国干渉によって日本は遼東半島を清国に返還した。

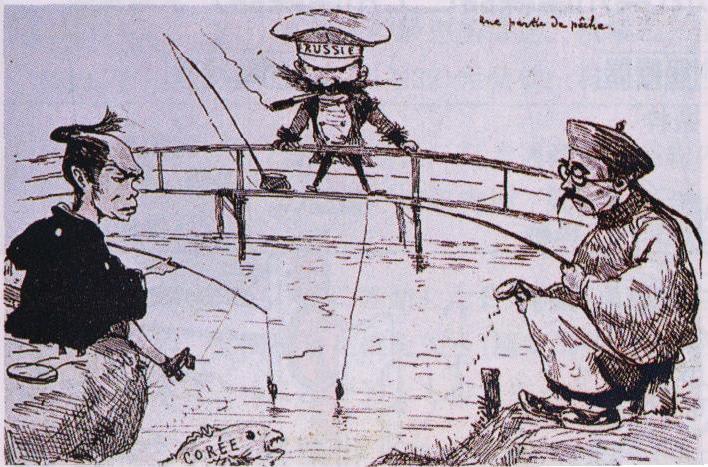

◆ビゴーによる風刺画、日本と中国(清)が互いに釣って捕らえようとしている魚(朝鮮)をロシアも狙っている

●日本・中国(清)

War is declared between the Qing Empire of China and the Empire of Japan.

飛躍(ひやく)し日清 この勝利。

1894年 日清戦争

95年 下関条約

李鴻章

遼東半島

1894年、朝鮮で全琫準(チョンポンジュン)の指導する東学党が起こした甲午農民戦争を契機に、日清の対立が激化、日清戦争の開戦に至った。

勝利した日本は李鴻章を相手に下関条約を結び、遼東半島を獲得したが、ロシア・ドイツ・フランスの三国干渉を受け、日本は遼東半島の返還を余儀なくされた。

◆全琫準 古阜郡衙の官吏であった彼の父も百姓一揆を指導して刑死している。1890年に東学の第二世教主・崔時亭の門下に入り、農民反乱の指導や閔氏一族の勢道政治弾劾などに活躍していた。

▲閔妃

●明治時代(明治天皇 第2次伊藤博文内閣)

Japanese troops assassinate Queen Min of Korea.

いわく梧楼(ごろう)が 便乗し。

1895年 三浦梧楼 閔妃殺害事件

1895年、三国干渉によって日本の影響力が後退すると、甲午改革によって政権を追われていた高宗の妃の閔妃とその一族はロシアの力を借りてクーデタを行い、権力を奪回。

新任の駐朝公使三浦梧楼が指揮する公使館守備隊は親露反日政策をとる閔妃を殺害し、大院君の親日内閣を組織した。

日本は朝鮮の保護国化を進める。

▼三浦梧楼

◆黒田清輝

●明治時代(明治天皇)

After studying in Paris, Kuroda Seiki forms an independent association of Western- style painters called Hakubakai.

人(ひと)は黒だが 白馬会。

1896年 黒田清輝 外光派 白馬会

フランスから帰った黒田清輝・久米桂一郎らは1896年、洋画団体の白馬会を結成。

フランス印象派の影響を受けた明るく新鮮なその画風は外光派と呼ばれ、当時のロマン主義的な風潮にのって明治美術界を圧倒。

岡田三郎助・藤島武二・和田英作に続いて、青木繁・和田三造らが活躍した。

◆黒田清輝「湖畔」

《明治時代の画家とその作品》

狩野芳崖は「悲母観音」を描いた。〈カンノ〉の音のつながりを意識すれば覚えやすい。「収穫」を描いた浅井忠は〈ュウ〉が共通している。「海の幸」を描いたのは青木繁。海といえば〈青〉の連想でで押さえよう。

◆狩野芳崖「悲母観音」

◆青木繁「海の幸」