天気が良さそうだったのでぶらっと大渚山まで行ってきました。

今回はテレマークではなくアルペン系ビンディングのディアミールがついた板とアルペンブーツで登りました。登りは2時間半、下り(滑走)は20分ほどでした。

稜線からは雨飾山や金山などの頸城の山々が一望。

雨飾山山頂付近の拡大

雨飾山もそうですがこちらも立派なブナが多い山です。

ブナ林を登っているとなんとなくほっこりします。

春は山とバイクツーリングを一緒に楽しむには良い季節です。帰りの心地よい風がなんとも

天気が良さそうだったのでぶらっと大渚山まで行ってきました。

今回はテレマークではなくアルペン系ビンディングのディアミールがついた板とアルペンブーツで登りました。登りは2時間半、下り(滑走)は20分ほどでした。

稜線からは雨飾山や金山などの頸城の山々が一望。

雨飾山山頂付近の拡大

雨飾山もそうですがこちらも立派なブナが多い山です。

ブナ林を登っているとなんとなくほっこりします。

春は山とバイクツーリングを一緒に楽しむには良い季節です。帰りの心地よい風がなんとも

まだ一ノ沢の林道のゲートは開いていませんが、一ノ沢の登山道の偵察とトレーニングをかねて笠原まで上がってきました。

少し前に雨がふり、その後ひえたのでごらんの通りかりかり、、、

1500mあたりからスキーを履いて上がりましたがえらい苦労しました。

できれば常念乗越まで登っておきたかったのですが、スタートが遅かったのと、運動不足で笠原までとしました。

ここのデブリですがなかなかのものです。まだ落ちきっていないようですので、もう数発でかいのが落ってきそうです。

常念乗越の方にも大きな雪庇が見えていたので、あれが落ちるまではしばらく近寄れそうにないです。

帰りは滑りが楽しめるかと思いきや、ガリガリ・でこぼこでとっても苦労しました。

雪がもう少し落ち着いたら再度登ろうかなと思います。

スキーシールのメンテナンスーグルー塗布後、もしくはクリーニング後の処理の方法です。

スキーシールの簡易メンテナンスについて

以下のような感じがしたら簡易的なメンテナンスの実施をおすすめします。

・糊面の汚れの付着が多い

・初期に比べてはがれやすくなった

・部分的な糊のはがれた場所がある

簡易メンテナンスに必要な道具について

簡易メンテナンスを行うにあたって以下を準備してください

・シールグルー(ブラックダイヤモンドのゴールドラベルシールグルーがおすすめ)

・シールワックス

・ホットクッキングシート(安物は避けたほうが良いです)

・広告やカタログなどの厚手の紙

・アイロン

糊でベタベタになるので温度調整のできるもので安物で構いません

底面に穴など無いスキー用がおすすめ

・ スクレパー

金属製がおすすめ。なければ金属製の板等でも代用可

メンテナンスの手順

以上です。

もう何度か書いていますが、スキーシール(スキン)もメンテナンス方法について記載します。

※このページで記載するメンテナンス方法は、

ブラックダイアモンド、ポモカ、コールテックス、G3のスキーシールでの方法です。

最新のシールのグルー(CT40やWhizzzなど)は接着方法が

異なっているので、詳細はメーカーに問い合わせてください。

以下のページは10年以上前に作成したものですが、

さすがに内容が古くなってきたのでそろそろクローズしようかなと思います。

http://www.geocities.co.jp/NatureLand/6656/st2/skin/sskin.html

まず、はじめにメンテナンスのタイミングですが、大きく2通りに分かれます。

以下のような感じがしたら簡易的なメンテナンスの実施をおすすめします。

・糊面の汚れの付着が多い

・初期に比べてはがれやすくなった

・部分的な糊のはがれた場所がある

上記の状態なら簡易メンテナンスで初期に近い状態を取り戻すことができます。

簡易メンテナンスは、多少時間がかかりますが、身の回りの日常品を使って行うので

費用はさほどかかりません。

本格的なメンテナンスのタイミング

以下のような状況になったら、面倒ですがグルーを完全に張り替える本格的なメンテナンスを行ってください。

・糊がスキーのソール側につくようになった

・糊の表面がベトベトして、手についてしまう

・高温の場所に長期間保管してしまった。(夏場など要注意)

上記の状態になった場合、あっという間に糊の劣化が進行し、

ツアー中に 面倒な状況に陥りやすいので、ツアー前の点検をおすすめします。

なお、この作業はとても時間がかかるので、シーズンオフ等に行ってください。

グルーチューブを数本、もしくは、グルーシートを使うので、費用はそれなりにかかります。

手順は今までの経験も含め内容を見直しています。上記の以前まとめたページを参考にしてください。

まとまりましたら公開します。

スキーシールを扱う上での注意事項

メンテナンスはとっても面倒ですので、そうならないようにするには

以下の点に注意することをおすすめします。

・シールを貼る前にスキーのソール面の水分、汚れを可能な限り除去する

・極力ツアー前にホットワックスをする。

※経験上ホットワックスをしていた場合の方がシールの付きがよく、汚れや水分も

シール側につきにくいためです。

・簡易ワックス(スプレーワックスなど)を使用した場合、シールを貼る前に

スキーのソール面の余分なワックス成分を落とす。可能であればタオル等で

こすっておく。

※簡易ワックスの成分はシールの糊面側に転移しやすく、糊が劣化しやすい場合が

多いからです。

・ツアー後は極力乾かしてから保管する。濡れた状態で放置しない

・高温の場所に保管しない

以上です。メンテナンス方法は後日アップします。

今日は良い天気でしたので、今シーズンお初のバックカントリースキーに行って来ました。

場所は八方押出沢(ガラガラも少し味見)。グラードクワッドが準備中でリフト一本分ハイクアップしましたが、それでも滑走ポイントまではたいした距離ではないのでいい感じで登れました。

ところで八方のゴンドラ片道券、登山者・バックカントリー向けの販売の方法が年々厳しくなっているような気がします。去年は言われなかった気がするのですが、片道券で上がった場合は、下山時はスキー場内の滑走はダメなんだとか。なんなのかなあ。

良い雪!

押出沢は安定しておりいい雪でした。

絶好のコンディションでさいこー

ガラガラ沢も程よい感じ

下部はさすがに重い雪でしたが、地形がほぼ隠れており、問題なく下まで滑れました。

今回のGPSログ

バックカントリースキーにおける自分なりのワックス方法について説明します。

より良い滑走性を目指すなら、ゲレンデスキー同様

というのがベストですが、さすがにこんな手間シーズン中に毎度やってられませんし、コストもかかりすぎます。また、スキーシールをつけるのなら、上記作業ははっきり言ってグルー等が付いてしまい無意味なので、滑走はそこそこかつワックスの持続性がよく、効率的に毎週もしくは隔週バックカントリーに行く場合の自分なりのワックス方法に付いて説明します。

用意するもの

手順

作業の詳細は、以下の動画を参考にしてください。

面倒くさがりやさん向けのBCスキーワックス方法

以上です。慣れればスキー1ペア10分くらいで作業が終わります。

ワックスが硬化した後の、スクレパーでのワックスの除去は必要ありません。ベースワックスの処理も、ワックスを除去しないので、必要ありません。

この状態で、山に持って行き、シールを貼る前に、タオル等で表面の水分や汚れをふき取ったあと、シールを貼り付けて登ってください。

ワックスをはがさないので、フッ素の配合が多いもの、グラファイト系、0度以上用の滑走ワックスは、はがれやすくシールの接着力を弱めてしまいやすいので、0度以下用のシンプルなパラフィン系の滑走ホットワックスをおすすめします。

0度以下用のホットワックスであれば、シールを貼り付けても早々に剥がれることもなく、シールの接着面への影響も軽微で、自分の所有しているシールでは、接着面がすぐにダメになったということはありません。

お手入れのページでも書いていますが、接着力をダメにするのは

です。

滑る時ですが、ほとんどの場合、シールを外したらそのまま滑ってください。出だしは、滑らないことが多いですが、何十mか滑ったら、ホットワックスの上についていた、汚れやグルーが取れ滑走性が上がってきます。ワックスを除去しないので、滑走するにつれワックスが削れてきますが、ほとんどの場合、1-2回分のツアーくらいは滑走性が持続します。

もちろん、極低温化および乾燥した雪質ではこの方法では逆に引っかかり、滑走性が良くないため、おすすめしません。

白馬近辺の山では、自分の経験上ほとんどこれで問題ありませんが、やはり、すべての雪質に対応できるわけではなく、滑らない場合もありますがその場合は、多少表面をブラッシングするか、タオルでこすった後に、簡易ワックスを塗布すれば、ほぼ問題ない程度になります。

※シールを貼る前にはもちろん簡易ワックスはよく落としてね。

最初に書きましたが、よりよい滑走性を目指すなら、ゲレンデスキー同様の手順でワックス処理することをおすすめします。

あくまでこの方法は、

という面倒くさがりの人向けの方法となりますので、そこのところご理解願います。

なお、春のストップ雪に関してはこの方法はあまり効果ありません。

滑る時はよく滑りますが、滑らない時は全く滑らず苦労しますので、その際は簡易ワックス等を適宜追加してください。

事例:2017.4.14 白馬乗鞍岳

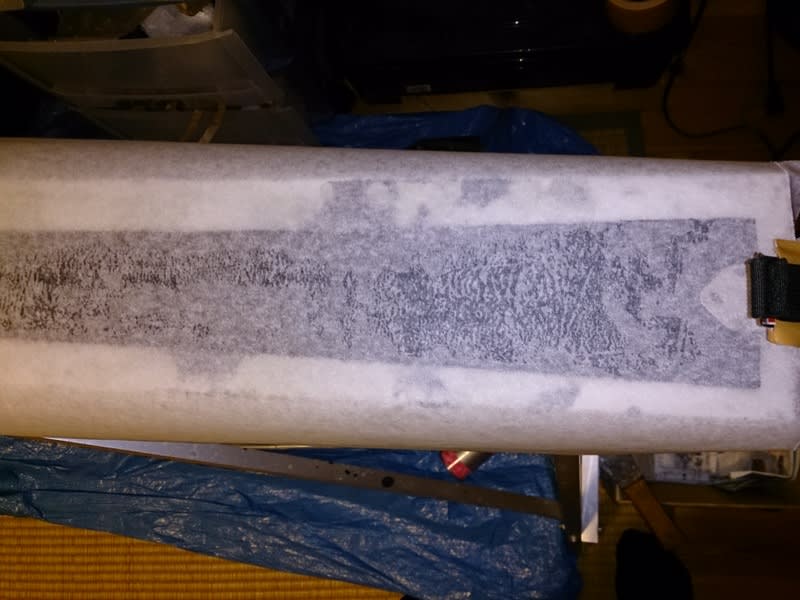

この方法で仕上げて、シールを貼り付け山頂で剥がした時の滑走面の状況。

ほぼ仕上げたままの状態で、シール側にはワックス分はほとんど付いていません。

下山後の滑走の面の状況。

2000m付近までは非常によく滑りましたが、そこからはストップ雪のためひどい状況でした。

画像の通り、ワックスはほぼ全て削られて少しけばだった状態で、黄砂混じりでしたので、ティッシュ等でふくと汚れがつく状況でした。

ホットワックスを塗りっぱなしの状況でもこのようになってしまいますので、ワックスをしていないと滑走面への影響はそれ以上だと思っていただけれと思います。

とにかく、面倒くさがらずになるべく滑走面のお手入れはしましょう!

スキーは滑走面の方が大事です!

GW明けに白馬鑓温泉に行った時の様子です。

この日は朝から快晴!人も少なくいいツアー日和となりました。

小日向のコルまで2時間程度

コルまで上がってくると白馬鑓がどーんとお出迎え

そこから一旦湯の入沢の源頭にちょっと滑って、そこから鑓温泉まで登り返します。

鑓温泉に到着!絶景の露天風呂です!

周りの景色も最高!

この時期ならではのいいツアーとなりました!