コロナウィルスの終息は中々、時間がかかりそうですが、3/21、奈良の画廊カフェ、アートスペース上三条で、小さなイベントをしました。「地震の言葉よ生れ」(ないのことばよあれ)です。今回、積極的に告知や案内を行わず、近しい方のみ声をかけての開催。コロナ関連でメディアはほぼ一色ですが、3月は東日本大震災のおきた月であり、当月に振り返りたく、今回の朗読会となりました。

さて、タイトルの「なゐ」(ない)は古語で地震のこと。短歌の世界に入って初めて知った言葉ですが、「なゐ」はそもそも大地の意で、それが大地が揺れることが「なゐ」となったようです。リーフレットにも書きましたが、震災のことがまるで「ない」ことのように風化していないか、という自戒も込めて、このタイトルとしました。東日本大震災は、原発事故という、未来へ大きな課題を残す、難しい問題を含んでいます。そのあたりも、言葉を通して一緒に考えたいと思いました。内容は以下の通り。朗読出演は小町座。

①エッセイ「福島ノート」(立花正人氏)

歌人、前登志夫が主宰した短歌結社の歌誌「ヤママユ」で2012年から連載されている、震災に関してのエッセイを朗読。筆者の立花正人さんは、福島生まれ。現在も、震災でトラウマを抱えた子どもたちと向き合っておられます。エッセイは、震災直後の被災者の様子が書かれ、参加者は当時を改めて振り返りました。

②いすものがたり3・11(作…小野小町)…「海ちゃん」という名前の小さな女の子が座る椅子が、地震によって海に流され、波にもまれて形がなくなるほど小さくなりながら、長い年月を経て懐かしい海辺に帰ってくるという短編戯曲。小町座、西村智恵が朗読熱演しました。

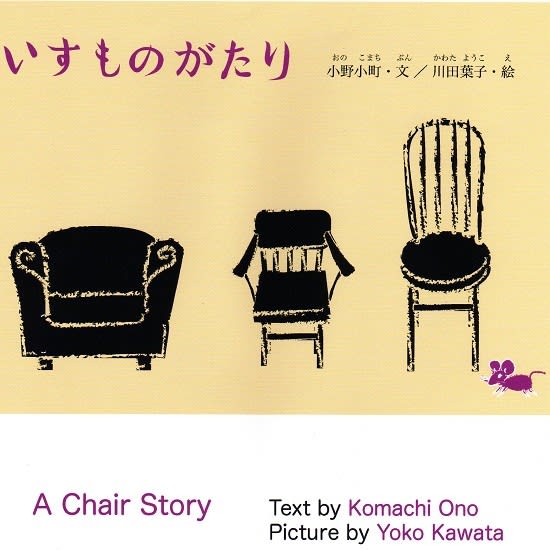

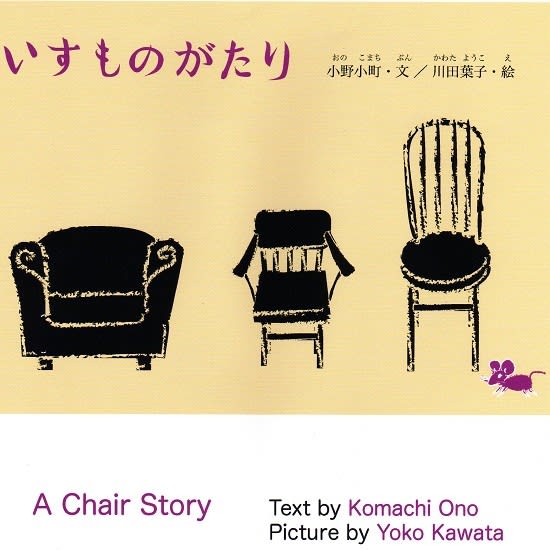

③絵本「いすものがたり」 (作…小野小町/絵…川田葉子)

13年前の小町座第1回公演の「いすものがたり」の劇中に登場する絵本で、先の「いすものがたり3・11」の原点となった作品。

④「とびうおのぼうやはびょうきです」(作…いぬいとみこ)

アメリカの水爆実験の死の灰を浴びた、まぐろ漁船、第五福竜丸を振り返り、1982年に出版された有名な絵本。いぬいとみこさんは著名な児童文学者ですが、朗読すると、その言葉が更に輝きます。稽古のメンバーも、とびうおのぼうやとお母さんの健気なやりとりが、心に迫ってきたと言っていました。

⑤わたしが感じた「ふっこう」 (「新しい東北」作文コンテスト入選作より)

小学三年生の女の子の書いた言葉は、いかに大切な人たちとの普通の暮らしが大事かを伝えてくれる内容でした。

⑥短歌「アトムの子」 (小野小町 歌集『ラビッツ・ムーン』より)

原発事故の後、外で遊べない子どもたちのニュースを当時聞きながら作った歌をオープニングに「鉄腕アトム」の歌を流し朗読。「鉄腕アトム」の歌詞(谷川俊太郎)に「心やさしい科学の子」「心正しい科学の子」とあります。日本を代表する詩人の「やさしい」「正しい」という「科学」こそを、令和の時代にと思います。

さて、前後しますが、Wordswings ワーズウィングスという団体を立ち上げました。個人的な話ですが、現在、演劇を始め、施設運営や短歌なども含め、活動が多岐に渡っています。いろんな活動の核に、「言葉」があり、この言葉を、もっと声が間近に届く距離で交流でき、私たちの暮らしや社会と積極的に関わりながら活動できたらと立ち上げました。ワーズウィングスは造語で、「言葉はばたく」となるでしょうか。この名前を決めるのに、ある有名な詩人の名前がヒントとなりました。英国の桂冠詩人、Wordsworth、かの、ワーズワースです。名前を分けると「言葉・価値」となる?!なるほど、詩人が詩人たる名前だと感心した次第です。

そして、現在のコロナウィルスですが、「人と距離を置く」「近くで接触しない」など、人と人の関わりがNGである、厄介な病気のことを考えると、現代のネット社会の特徴を後押しするかのようです。私たちは交流も仕事も、こうしてパソコンに向かうことでできるのですから。

その一方で、演劇やライブなど、一番被害をこうむるアナログな世界が、1日も早く、普段の状態になりますようにと願っています。

さて、タイトルの「なゐ」(ない)は古語で地震のこと。短歌の世界に入って初めて知った言葉ですが、「なゐ」はそもそも大地の意で、それが大地が揺れることが「なゐ」となったようです。リーフレットにも書きましたが、震災のことがまるで「ない」ことのように風化していないか、という自戒も込めて、このタイトルとしました。東日本大震災は、原発事故という、未来へ大きな課題を残す、難しい問題を含んでいます。そのあたりも、言葉を通して一緒に考えたいと思いました。内容は以下の通り。朗読出演は小町座。

①エッセイ「福島ノート」(立花正人氏)

歌人、前登志夫が主宰した短歌結社の歌誌「ヤママユ」で2012年から連載されている、震災に関してのエッセイを朗読。筆者の立花正人さんは、福島生まれ。現在も、震災でトラウマを抱えた子どもたちと向き合っておられます。エッセイは、震災直後の被災者の様子が書かれ、参加者は当時を改めて振り返りました。

②いすものがたり3・11(作…小野小町)…「海ちゃん」という名前の小さな女の子が座る椅子が、地震によって海に流され、波にもまれて形がなくなるほど小さくなりながら、長い年月を経て懐かしい海辺に帰ってくるという短編戯曲。小町座、西村智恵が朗読熱演しました。

③絵本「いすものがたり」 (作…小野小町/絵…川田葉子)

13年前の小町座第1回公演の「いすものがたり」の劇中に登場する絵本で、先の「いすものがたり3・11」の原点となった作品。

④「とびうおのぼうやはびょうきです」(作…いぬいとみこ)

アメリカの水爆実験の死の灰を浴びた、まぐろ漁船、第五福竜丸を振り返り、1982年に出版された有名な絵本。いぬいとみこさんは著名な児童文学者ですが、朗読すると、その言葉が更に輝きます。稽古のメンバーも、とびうおのぼうやとお母さんの健気なやりとりが、心に迫ってきたと言っていました。

⑤わたしが感じた「ふっこう」 (「新しい東北」作文コンテスト入選作より)

小学三年生の女の子の書いた言葉は、いかに大切な人たちとの普通の暮らしが大事かを伝えてくれる内容でした。

⑥短歌「アトムの子」 (小野小町 歌集『ラビッツ・ムーン』より)

原発事故の後、外で遊べない子どもたちのニュースを当時聞きながら作った歌をオープニングに「鉄腕アトム」の歌を流し朗読。「鉄腕アトム」の歌詞(谷川俊太郎)に「心やさしい科学の子」「心正しい科学の子」とあります。日本を代表する詩人の「やさしい」「正しい」という「科学」こそを、令和の時代にと思います。

さて、前後しますが、Wordswings ワーズウィングスという団体を立ち上げました。個人的な話ですが、現在、演劇を始め、施設運営や短歌なども含め、活動が多岐に渡っています。いろんな活動の核に、「言葉」があり、この言葉を、もっと声が間近に届く距離で交流でき、私たちの暮らしや社会と積極的に関わりながら活動できたらと立ち上げました。ワーズウィングスは造語で、「言葉はばたく」となるでしょうか。この名前を決めるのに、ある有名な詩人の名前がヒントとなりました。英国の桂冠詩人、Wordsworth、かの、ワーズワースです。名前を分けると「言葉・価値」となる?!なるほど、詩人が詩人たる名前だと感心した次第です。

そして、現在のコロナウィルスですが、「人と距離を置く」「近くで接触しない」など、人と人の関わりがNGである、厄介な病気のことを考えると、現代のネット社会の特徴を後押しするかのようです。私たちは交流も仕事も、こうしてパソコンに向かうことでできるのですから。

その一方で、演劇やライブなど、一番被害をこうむるアナログな世界が、1日も早く、普段の状態になりますようにと願っています。

花姉妹3人

花姉妹3人 出演者集合

出演者集合