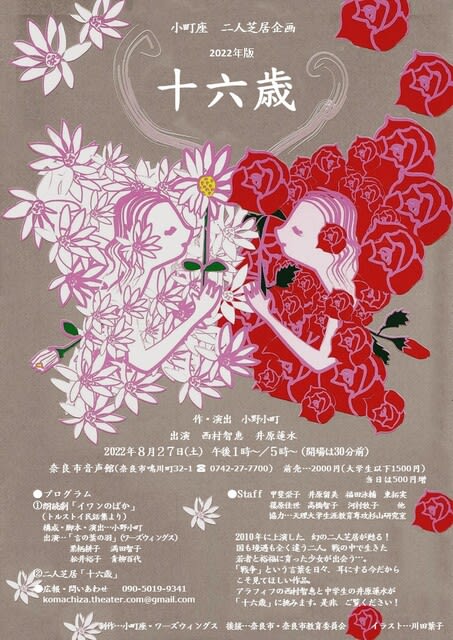

八月末に二人芝居「十六歳」を上演してから、まもなく2ヶ月。この度、その感想を含め、小町座論!を、この3年、観劇していただいている早野照二さんに寄稿をお願いしました。外側から見た、小町座の姿、作品のこと、改めて考えることも多い内容でした。早野さんありがとうございました。(写真…河村牧子)

小町座との出会いは、2019年の春でした。

その前の年は、…私が、生まれ故郷の大阪を離れて家族とともに20数年間暮らした島根県の山奥から、家庭の事情で帰阪した直後で。

島根滞在中に出会い、大変お世話になった広島の音楽活動していた方から届いた新年の挨拶状に「今度、大阪でライブやります」とのお知らせがあり、「ぜひ再会したい」との一心で、妻と二人会場に出向きました。・・・そこに、パーカッションでジャンベ(西アフリカの太鼓)を演奏する「運命の」!?女性(小町座代表・西村智恵さん)がいたのでした。

ライブが始まる前に雑談を交わしていた時、「私、奈良で劇やってます。」と彼女が自己紹介してくれました。「台本も演出もプロの方がして下さって…」とアピールも。・・・お芝居に少なからず興味があった私は、帰ってから、「小町座」「奈良で活動されている」という情報を手掛かりに、ネットで見つけたその年の3月の公演「セリフと歌で語る平成」を覗きに行かせていただきました。・・・ただ、その時の感想はひとえに「あの人、本当に、お芝居やってんだ・・・」と私の好奇心をくすぐるものでした。

「セリフと歌で語る平成」2019.3/30 町家文化館くるま座

一口にお芝居・演劇と言ってもいろいろあります。つい先日も、23歳になる末娘が知人とミュージカル「ミスサイゴン」を観に行ったらしく「・・・良かった!・・・でも本当は高畑充希のキムが観たかったんだけど!」などとミーハーな感想を漏らしてました。概して、若者が舞台俳優の艶(あで)やかさにあこがれるというのは今も昔も変わらないようです。が、私が昔、興味をそそられたというお芝居は、いわゆる「小劇場」といわれるもので、その創成期には既成の商業演劇の枠にはまらない新しい劇を創出しようというエネルギーにあふれた人たちの活動でした。時代もそういう時代でした。

例えば大阪では、天王寺公園など野外で、狭い、怪しげなテントを建てて、薄暗い灯りの中で上演されるようなこともありました。テントの中で地面に敷いた敷物に座った観客は、かぶりつきの位置で至近距離の演技を観るのですから、役者の放つ水しぶきを浴びるかもしれないし、劇中の喧嘩で役者が客席に倒れこんでくるかもしれない・・・そんな緊張感も持って芝居を観ているわけです。もちろん、芝居の中身も世間の常識をあざ笑うかのような、あえてタブーを白日の下にさらけ出して見せるかのような類の「過激」な劇もありました。

最初に小町座の劇「セリフと歌で語る平成」を観たときに、私の脳裏に蘇ったのはこうした「小劇場のお芝居」でした…と、そんなことを言ったら小野先生にも、創立当初から小町座を支えてこられた多くの方々にも怒られるかもしれませんが。もちろん、かつての小劇場と姿形がソックリそのまま同じという意味ではないんです。かつての小劇場もそれ自身変化を遂げて、消滅したものもあれば、新しい商業演劇の一角として花咲いてメジャーな活動を展開している人たちもいます。当時の商業演劇もまた今日に至る時代の変化に合わせて変貌を遂げざるを得ない運命をたどっているようですし。ただ、いつの時代にも演劇に群れる人たちは主流となった劇を崇めひれ伏すばかりではなく、次の時代の礎になるような新しい劇を生みだすことに、繰り返し繰り返し挑戦し続けてきたと思います。そういう息吹を、ユニークな生い立ちをもち元気印の活動をつづける小町座との出会いで感じたということなのです。・・・舞台となった会場「奈良町屋文化館くるま座」が、地元の歴史文化振興に貢献してきたけれど、その日が使用できる最後で「記念すべき公演」である…と紹介されたことを覚えています。オペレッタ風?(あるいは朗読劇風?)のお芝居では、なにがしか、世相を危ぶみ憂うような台詞が飛び交っていたことなど・・・さらにつけ加えれば、その後に知った小町座の生い立ち(幼稚園の母親たちで旗揚げした、生活者の劇団としてスタート・・・)も興味深く感じました。

時代も変わり、土地も変わり、また女性が主導して華麗に様変わり(或いは、それはひとえに小野先生の個性=美的感覚ゆえなのかもしれませんが‥‥)してはいるけれど、大昔に観た「小劇場」を思い出させる香りが漂っていた、ということで…。

だから、私が出会った彼女が「劇やってます」と教えてくれた「劇」はこういう「お芝居」だったんだ!・・・「セリフと歌で語る平成」を観た時の私の感想はひとえに「あの女性は、ホ・ン・ト・ウに、『芝居』やってるんだ!」と、当時と同じく私の好奇心をくすぐるものでした。

■「コロナ姫」「鮨屋の娘」「四月怪談」から、とりわけ「十六歳」のこと

以来、劇場に足を運んで観劇させていただいたのはこの四作です。

・コロナ姫(2021.3) ならまちセンター 鮨屋の娘(2021.11) 奈良町にぎわいの家 四月怪談(2022.3)奈良市音声館

・十六歳(2022.8) 奈良市音声館

一番最近に観た見た「十六歳」については、同じ四作を観た私の連れ(妻)も「一番良かった」とのことでした。

もともと連れは、演劇よりも漫画にハマっている人種なのですが、昔から、暗く怖いもの・グロテスクなものは嫌っていて、例えば、戦争を扱ったものでは、漫画「はだしのゲン」とかアニメの「火垂るの墓」は戦争の悲惨さを描いて心に刺さる作品とはいえ、「自分はあまり好きではないし、子どもにも見せたいと思わない」とよく言ってました。そんな連れが、「十六歳」を好評価するのは何故なのか?…私ももっと知りたいところですが、そう感想をもらしていたのです…。

この劇は直接「戦争」や「戦場」を主舞台に展開するドラマではありません。それらを背景として境遇として育ち、今を必死に生きる若者と、他方で、同じ時代・同じ地球上でそれらのおかげで豊かさを享受する境遇に育った若者の、求めたわけでもない偶発的な出会いによって引き起こされたドラマ・・・しかし私には「希望のドラマ」だと感じることができたように思うのです。・・・連れにもそう思えたのでしょうか。

昨今、私たちはお茶の間に流れるニュースで、毎日のように現在進行形の「戦争」や「戦場」の映像を見せられています。でも、というかそれだからこそ余計に、時間の経過と共に、日々の生活に追われている私たちにとって、本来持っている映像のリアリティはかえって損なわれ、記号のように・フィクション映画の場面のようになっていることに気づかされ、愕然とします!・・・これは劇中でもイスラムの若者が観客に鋭く突き付けたことでしたよね。・・・熱演でした!

戦争による人々の悲惨さは当然ながら望むところではないし、ましてや自分が巻き込まれる事態は避けたい。・・・人間って有史以来、ずっと争いごとを繰り返してきたけど、でも「地球温暖化」や「新型コロナ・パンデミックの脅威」に直面して、ようやく人類が一致協力して地球規模・人類規模の課題解決に歩みだす時代が始まろうとしているのかも!・・・と希望を抱いていた矢先に「ロシアのウクライナ侵攻」という「歴史は逆行するのか!?」と多くの人が驚き嘆く事態が!そして半年以上を過ぎた今も解決の出口は見えない、どころか、一(いち)局地紛争にとどまらない、世界各国を二分する争いになりつつあり、また一つ間違えば核兵器で応報し合う事態を迎えるかもしれないというリアリティも。・・・こんな情報が飛び交う日々の中で、私も「残念ながら、結局人間って、自分たちを成長させることができないまま滅びる運命の生き物なのかも。」といつの間にか、そういうジャッジを人間社会に下す気分でした。・・・私自身の余生・余命はそんなに長くはないからある意味平気だけれど、その先を生きる子供たち、孫たち、子孫たちに希望を持てる未来は訪れないのかもしれない・・・と。

でも「十六歳」という劇では、どのような深い溝に隔てられていても、人は、きっとわかりあえるし、敬意を払ったり、愛し合うことができるんだ!そうしようよーという、シンプルで力強いメッセージが発せられているように私は受け止めました。あるいは、そう思わせてくれる舞台に「仕上がっていた」と感じたのです。

こうした想いに至ることができたのは、ドラマ世界に引きずり込んで、さらに展開を最後まで追わせてくれるドラマの設定や演出さらに演じる人の力が満足できるものであったのだと言わざるを得ません。すばらしい舞台でした。デイジー役をつとめた井原蓮水さんが中学生という若い人材であることも驚きで井原さんはもちろん、若い世代の活躍を今後に期待したくなりますし、一方プロの役者ではないとはいえ、これまでの数々の出演経験で多彩な役を演じ分けてこられたベテランの西村智恵さんには、(今どき風に言えば)「ずっと<推し>で!」と声援を送りたいです。

そして今後、さらに多くの人々が、小野小町先生のユニークな活動や、奇想天外・自由自在の小町座の舞台発表に出会えることを願って、一(いち)観客からのメッセージとさせていただきます。 早野照二

小町座との出会いは、2019年の春でした。

その前の年は、…私が、生まれ故郷の大阪を離れて家族とともに20数年間暮らした島根県の山奥から、家庭の事情で帰阪した直後で。

島根滞在中に出会い、大変お世話になった広島の音楽活動していた方から届いた新年の挨拶状に「今度、大阪でライブやります」とのお知らせがあり、「ぜひ再会したい」との一心で、妻と二人会場に出向きました。・・・そこに、パーカッションでジャンベ(西アフリカの太鼓)を演奏する「運命の」!?女性(小町座代表・西村智恵さん)がいたのでした。

ライブが始まる前に雑談を交わしていた時、「私、奈良で劇やってます。」と彼女が自己紹介してくれました。「台本も演出もプロの方がして下さって…」とアピールも。・・・お芝居に少なからず興味があった私は、帰ってから、「小町座」「奈良で活動されている」という情報を手掛かりに、ネットで見つけたその年の3月の公演「セリフと歌で語る平成」を覗きに行かせていただきました。・・・ただ、その時の感想はひとえに「あの人、本当に、お芝居やってんだ・・・」と私の好奇心をくすぐるものでした。

「セリフと歌で語る平成」2019.3/30 町家文化館くるま座

一口にお芝居・演劇と言ってもいろいろあります。つい先日も、23歳になる末娘が知人とミュージカル「ミスサイゴン」を観に行ったらしく「・・・良かった!・・・でも本当は高畑充希のキムが観たかったんだけど!」などとミーハーな感想を漏らしてました。概して、若者が舞台俳優の艶(あで)やかさにあこがれるというのは今も昔も変わらないようです。が、私が昔、興味をそそられたというお芝居は、いわゆる「小劇場」といわれるもので、その創成期には既成の商業演劇の枠にはまらない新しい劇を創出しようというエネルギーにあふれた人たちの活動でした。時代もそういう時代でした。

例えば大阪では、天王寺公園など野外で、狭い、怪しげなテントを建てて、薄暗い灯りの中で上演されるようなこともありました。テントの中で地面に敷いた敷物に座った観客は、かぶりつきの位置で至近距離の演技を観るのですから、役者の放つ水しぶきを浴びるかもしれないし、劇中の喧嘩で役者が客席に倒れこんでくるかもしれない・・・そんな緊張感も持って芝居を観ているわけです。もちろん、芝居の中身も世間の常識をあざ笑うかのような、あえてタブーを白日の下にさらけ出して見せるかのような類の「過激」な劇もありました。

最初に小町座の劇「セリフと歌で語る平成」を観たときに、私の脳裏に蘇ったのはこうした「小劇場のお芝居」でした…と、そんなことを言ったら小野先生にも、創立当初から小町座を支えてこられた多くの方々にも怒られるかもしれませんが。もちろん、かつての小劇場と姿形がソックリそのまま同じという意味ではないんです。かつての小劇場もそれ自身変化を遂げて、消滅したものもあれば、新しい商業演劇の一角として花咲いてメジャーな活動を展開している人たちもいます。当時の商業演劇もまた今日に至る時代の変化に合わせて変貌を遂げざるを得ない運命をたどっているようですし。ただ、いつの時代にも演劇に群れる人たちは主流となった劇を崇めひれ伏すばかりではなく、次の時代の礎になるような新しい劇を生みだすことに、繰り返し繰り返し挑戦し続けてきたと思います。そういう息吹を、ユニークな生い立ちをもち元気印の活動をつづける小町座との出会いで感じたということなのです。・・・舞台となった会場「奈良町屋文化館くるま座」が、地元の歴史文化振興に貢献してきたけれど、その日が使用できる最後で「記念すべき公演」である…と紹介されたことを覚えています。オペレッタ風?(あるいは朗読劇風?)のお芝居では、なにがしか、世相を危ぶみ憂うような台詞が飛び交っていたことなど・・・さらにつけ加えれば、その後に知った小町座の生い立ち(幼稚園の母親たちで旗揚げした、生活者の劇団としてスタート・・・)も興味深く感じました。

時代も変わり、土地も変わり、また女性が主導して華麗に様変わり(或いは、それはひとえに小野先生の個性=美的感覚ゆえなのかもしれませんが‥‥)してはいるけれど、大昔に観た「小劇場」を思い出させる香りが漂っていた、ということで…。

だから、私が出会った彼女が「劇やってます」と教えてくれた「劇」はこういう「お芝居」だったんだ!・・・「セリフと歌で語る平成」を観た時の私の感想はひとえに「あの女性は、ホ・ン・ト・ウに、『芝居』やってるんだ!」と、当時と同じく私の好奇心をくすぐるものでした。

■「コロナ姫」「鮨屋の娘」「四月怪談」から、とりわけ「十六歳」のこと

以来、劇場に足を運んで観劇させていただいたのはこの四作です。

・コロナ姫(2021.3) ならまちセンター 鮨屋の娘(2021.11) 奈良町にぎわいの家 四月怪談(2022.3)奈良市音声館

・十六歳(2022.8) 奈良市音声館

一番最近に観た見た「十六歳」については、同じ四作を観た私の連れ(妻)も「一番良かった」とのことでした。

もともと連れは、演劇よりも漫画にハマっている人種なのですが、昔から、暗く怖いもの・グロテスクなものは嫌っていて、例えば、戦争を扱ったものでは、漫画「はだしのゲン」とかアニメの「火垂るの墓」は戦争の悲惨さを描いて心に刺さる作品とはいえ、「自分はあまり好きではないし、子どもにも見せたいと思わない」とよく言ってました。そんな連れが、「十六歳」を好評価するのは何故なのか?…私ももっと知りたいところですが、そう感想をもらしていたのです…。

この劇は直接「戦争」や「戦場」を主舞台に展開するドラマではありません。それらを背景として境遇として育ち、今を必死に生きる若者と、他方で、同じ時代・同じ地球上でそれらのおかげで豊かさを享受する境遇に育った若者の、求めたわけでもない偶発的な出会いによって引き起こされたドラマ・・・しかし私には「希望のドラマ」だと感じることができたように思うのです。・・・連れにもそう思えたのでしょうか。

昨今、私たちはお茶の間に流れるニュースで、毎日のように現在進行形の「戦争」や「戦場」の映像を見せられています。でも、というかそれだからこそ余計に、時間の経過と共に、日々の生活に追われている私たちにとって、本来持っている映像のリアリティはかえって損なわれ、記号のように・フィクション映画の場面のようになっていることに気づかされ、愕然とします!・・・これは劇中でもイスラムの若者が観客に鋭く突き付けたことでしたよね。・・・熱演でした!

戦争による人々の悲惨さは当然ながら望むところではないし、ましてや自分が巻き込まれる事態は避けたい。・・・人間って有史以来、ずっと争いごとを繰り返してきたけど、でも「地球温暖化」や「新型コロナ・パンデミックの脅威」に直面して、ようやく人類が一致協力して地球規模・人類規模の課題解決に歩みだす時代が始まろうとしているのかも!・・・と希望を抱いていた矢先に「ロシアのウクライナ侵攻」という「歴史は逆行するのか!?」と多くの人が驚き嘆く事態が!そして半年以上を過ぎた今も解決の出口は見えない、どころか、一(いち)局地紛争にとどまらない、世界各国を二分する争いになりつつあり、また一つ間違えば核兵器で応報し合う事態を迎えるかもしれないというリアリティも。・・・こんな情報が飛び交う日々の中で、私も「残念ながら、結局人間って、自分たちを成長させることができないまま滅びる運命の生き物なのかも。」といつの間にか、そういうジャッジを人間社会に下す気分でした。・・・私自身の余生・余命はそんなに長くはないからある意味平気だけれど、その先を生きる子供たち、孫たち、子孫たちに希望を持てる未来は訪れないのかもしれない・・・と。

でも「十六歳」という劇では、どのような深い溝に隔てられていても、人は、きっとわかりあえるし、敬意を払ったり、愛し合うことができるんだ!そうしようよーという、シンプルで力強いメッセージが発せられているように私は受け止めました。あるいは、そう思わせてくれる舞台に「仕上がっていた」と感じたのです。

こうした想いに至ることができたのは、ドラマ世界に引きずり込んで、さらに展開を最後まで追わせてくれるドラマの設定や演出さらに演じる人の力が満足できるものであったのだと言わざるを得ません。すばらしい舞台でした。デイジー役をつとめた井原蓮水さんが中学生という若い人材であることも驚きで井原さんはもちろん、若い世代の活躍を今後に期待したくなりますし、一方プロの役者ではないとはいえ、これまでの数々の出演経験で多彩な役を演じ分けてこられたベテランの西村智恵さんには、(今どき風に言えば)「ずっと<推し>で!」と声援を送りたいです。

そして今後、さらに多くの人々が、小野小町先生のユニークな活動や、奇想天外・自由自在の小町座の舞台発表に出会えることを願って、一(いち)観客からのメッセージとさせていただきます。 早野照二

イラスト…川田葉子(初演時のイラストを使用)

イラスト…川田葉子(初演時のイラストを使用)

事故で亡くなった主人公、初子は幽霊の弦之丞に出会う。

事故で亡くなった主人公、初子は幽霊の弦之丞に出会う。 布団に横たわる自分…。

布団に横たわる自分…。 近くに行っても、友達はもちろん、気づかない。

近くに行っても、友達はもちろん、気づかない。 好きな男の子の側に行こう!ところが、失恋…。

好きな男の子の側に行こう!ところが、失恋…。 生き返るよう説得する弦之丞に対抗するものたちが。

生き返るよう説得する弦之丞に対抗するものたちが。 初子の母は強く、弱く、悲しい…。

初子の母は強く、弱く、悲しい…。 弦之丞の手にするシャレコウベは実は…。

弦之丞の手にするシャレコウベは実は…。 もう生き返らないという初子だが…。

もう生き返らないという初子だが…。 花束を持って棺桶から目覚める初子。

花束を持って棺桶から目覚める初子。 こちらとあちらをつなぐものたちの声…。

こちらとあちらをつなぐものたちの声…。