今年2月に公演した、朗読劇「町家よ語れ」の出演者メンバーを中心に、この度「町家劇場プロジェクト」を立ち上げました。

企画、運営する「奈良町にぎわいの家」でも、県の芸術祭にあわせて、オリジナル劇を発信していますが、この企画はもっと身近に町家で創造活動をしていく試みです。

●「町家劇場プロジェクト」(通称…町劇)とは?

・奈良町在住の劇作家、小野小町が主宰、プロデュース。奈良町のさんが俥座(町家文化館)を中心に、朗読、演劇をはじめ、音楽、アートなど、町家空間ならではの身近な表現活動の可能性を探り、する人と見る人が、身近に交流できる「町家」を創出しようというプロジェクト。

・第1回プロジェクト「町家劇場vol.1~ものがたる声、奈良町から(仮題)」

7月28日(土)午後(時間未定) 場所 さんが俥座(奈良町御霊神社すぐ)

朗読劇を中心に小野小町のオリジナル作品を3本(①奈良ゆかりの作品 ②ラジオドラマ作品 ③短編劇)(いずれも予定)上演。

終演後、お茶をしながらの感想交流タイムあり。

暮らしの中で「演じたり」「描いたり」「歌ったり」表現することが、あたりまえのようにある町家、立ち寄ったら「何かを知ることのできる」町家、見たあとに「感想や交流ができる」町家。「私のことを話せて、あなたの話を聞ける」町家~

まずは、朗読劇から、そんな町家の始まりを告げたいと思います。

協力者、スタッフ大歓迎!スポンサー、寄付等もお願いできましたら。

皆様、「町家劇場プロジェクト」是非、応援ください。

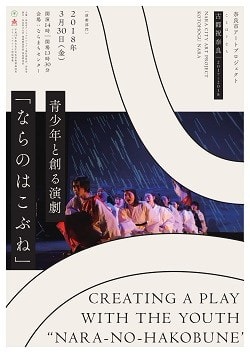

写真は第1回顔合わせ。甲子園方面からの参加者もいます!

企画、運営する「奈良町にぎわいの家」でも、県の芸術祭にあわせて、オリジナル劇を発信していますが、この企画はもっと身近に町家で創造活動をしていく試みです。

●「町家劇場プロジェクト」(通称…町劇)とは?

・奈良町在住の劇作家、小野小町が主宰、プロデュース。奈良町のさんが俥座(町家文化館)を中心に、朗読、演劇をはじめ、音楽、アートなど、町家空間ならではの身近な表現活動の可能性を探り、する人と見る人が、身近に交流できる「町家」を創出しようというプロジェクト。

・第1回プロジェクト「町家劇場vol.1~ものがたる声、奈良町から(仮題)」

7月28日(土)午後(時間未定) 場所 さんが俥座(奈良町御霊神社すぐ)

朗読劇を中心に小野小町のオリジナル作品を3本(①奈良ゆかりの作品 ②ラジオドラマ作品 ③短編劇)(いずれも予定)上演。

終演後、お茶をしながらの感想交流タイムあり。

暮らしの中で「演じたり」「描いたり」「歌ったり」表現することが、あたりまえのようにある町家、立ち寄ったら「何かを知ることのできる」町家、見たあとに「感想や交流ができる」町家。「私のことを話せて、あなたの話を聞ける」町家~

まずは、朗読劇から、そんな町家の始まりを告げたいと思います。

協力者、スタッフ大歓迎!スポンサー、寄付等もお願いできましたら。

皆様、「町家劇場プロジェクト」是非、応援ください。

写真は第1回顔合わせ。甲子園方面からの参加者もいます!