昔は、よく東京へ行きました。

当然、骨董屋や骨董市めぐりも。

デパートでも、骨董フェアが盛んでした。

Mデパートの古美術即売会に行った時のこと。有名美術商の出展が多い催しでした。

会場で、大きな声がします。どうやら、客の青年に店主が品物の蘊蓄を語っているようです。それにしても、すごい熱意です。店主は、当時、鑑定団で西洋アンティーク鑑定士として人気の高かったひヒゲのおじさんでした。

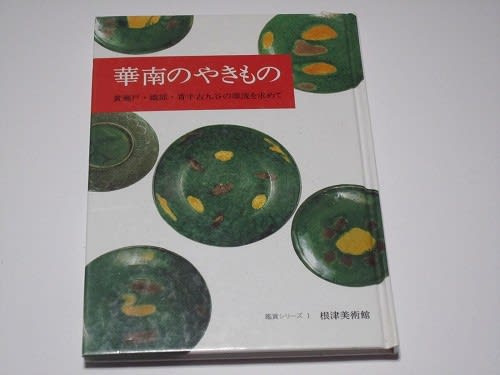

こりゃかなわんと足早に通り過ぎた所に地味なブースがあり、そこに、チョコンと置いてあったのが、この品です。滋賀県の業者でした。

径22.6cm、高さ9.4㎝

底に、「大明宣徳年製」 の銘があります。

見込みには、鶴仙人が描かれています。

外側には、何かの故事でしょうか、問答をしているような二人の人物が、4組描かれています。

その間を、「寿」と思われる文字で、びっしり埋めています。数えてみると、140ほどもあります。

外縁にあたりがあり、そこからニュウが5㎝ほど入っています。それでも、弾けば、コキーンと金属音が響きます。中国の陶磁器は、よほど焼きがいいんですね。

呉須の発色も良好です。わずかに紫がかった青。これが、宣徳ブルーというものでしょうか。

ところで、この宣徳大鉢、どこかで見たような?

確か、古伊万里に、似たような品があった気がしますが。

でも、もう、図録を繰る根気がありません(^-^;)。