火事にあった高札場

高札と高札場の日常管理は、町や村の担当。先のブログでみてきたように、火事の際、高札板を避難させることは広く行われていたようです。

ところが、高札場の方は動かせない。火事で焼失を防ぐ方法はありません。また、暴風、地震などでもダメージを受けました。

このような場合、修理や新たな高札場の建設が必要となります。そのための手続きと費用負担が大変。

残された資料は多くありませんが、いずれの町や村でも苦労したようです。

大まかに言えば、町の場合、高札の費用は公用銀で賄えたが、高札場の造営費は、町掛銀が使われ、町の負担となりました。

村の場合は、図面、調書、入用金高の書類を揃えて、藩の裁許を受ければ、数ヶ月後に造営ができたと言われています。

高札場と自治

確かに、高札は徳川支配の道具でした。しかし、何十年、何百年の間、地元住民が、火事や天災から高札を守り、高札場を日常的に維持、管理していくうちに、人々にとって、高札場がそこにあるのが当たり前の風景になってきたのではないでしょうか。

幕府も、当初の目的である、高札によって、厳しい決まりを人々に周知させ、遵守させる事から、高札場自体を幕府権威の象徴と考えるようになったようです。

高札場の維持管理や建設には神経を使わねばならないけれど、高札の方は少し規制が弱かった。たとえば、風雨にさらされ、墨書が薄くなった高札は、村方で墨入れをすればよい事になっていました。

さらに、高札場に対する人々の考えも次第に変わってきたようです。

高札場は村の中心であり、そこからの距離で地図なども書かれました。高札場に近い位置を占めることが、村内での地位を表すことになりました。

また、分村などの場合、高札場を持つことが、村の独立を意味しました。

さらには、村人たちも、高札や高札場の意味を彼らなりに学びました。一揆への参加を呼びかける場合、高札を模した札に、日時、目的、集合場所などを書いて、立てたのです。その場所も、境界や辻など、情報発信に適した所に自ずと決まっていたようです。

現在、各地で街おこしが盛んです。

そのなかのひとつに、かつての高札場を復元しようという動きがあります。

明治6年の高札制度廃止から145年。高札場が人々にとって抑圧するだけのものであったなら、このような動きは生じなかったでしょう。

わからないことだらけの高札

時代劇でおなじみの高札ですが、その研究は意外に進んでいません。

江戸時代に、多数出された御触書のうちの一部が、高札として、人々に直接示されたわけです。

高札には、幕府の出した公儀高札とそれ以外の高札である私高札(主として藩のレベルで出された高札)に二分されます。

研究がすすんでいるのは、公儀高札のみ。ましてや、村や個人のレベルで出した札については、全く手つかずの状態です。

高札場に、高札板をどうやって掛けていたかさえわかっていません。

物に即した研究が絶対に必要です。

さらに、単なる封建社会の遺物では捉えきれない多面的で柔軟な視点が必要です。

ありそうでない高札本

政治学や法制史の先生方は、支配者側が出す文書を分析するだけでした。

これでは、すぐに行き詰まるのは当たり前。

そのせいか、『高札』と銘打った本はほとんど無い。

唯一のものが下の冊子、「高札」です。

これは展示会の図録で、正確には成書ではありません。しかし、100頁の図録の中味は実に豊富です。

これまでの支配する側からの高札にとどまらず、受け手からの視点が斬新です。

これをまとめたのは、大阪人権博物館。

しかし、この博物館が、今、クズ政治家のため、危機にあります。

狙われた人権博物館

この高札本を出した大阪人権博物館は、存亡の瀬戸際に立たされています。

大阪府、大阪市は、補助金を全廃し、さらに、土地の賃貸料2700万円/年を請求してきているのです。

狙いは、もちろん、人権博物館潰し、そして、文化、芸術潰し。

元凶は、もちろん、維新、橋下徹というクズ政治家。

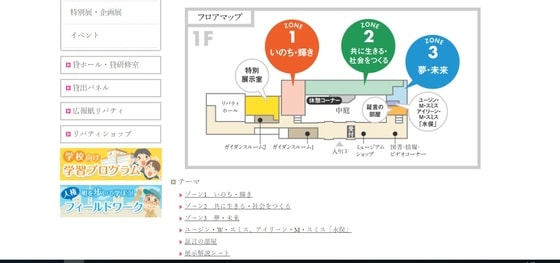

大阪人権博物館ホームページより

大阪人権博物館は、現在、サポーター制度によって、自主運営を続けています。

クズ政治家たちの犯罪

今、世の中は、クズ政治家のオンパレードです。

クズ政治家は、政治家のクズではありません。

クズ人間が政治家になったのです。

クズ人間って?

人間の弱みとコンプレックスに付け入り、フェイクを垂れ流して人々の不安をあおり、扇動して、権力と金を得る輩。

人間はロボットや神ではありません。誰しも、不安、悩み、そして、コンプレックスをもっています。

それに向き合い、自分の内で、なだめ、ごまかし、あきらめ・・・・なんとか折り合いをつけながら生きていくのが人間です。

ところが、自分と向きあわずに、歪んだ形でコンプレックスを外へ向け、人間の弱みにつけ込んで人々を組織し、自分の欲望を満足させる者たちがいる。それが、クズ人間です。

代表格は、ヒットラー。画家を志望するも、才能無し。

石原慎太郎。かつて、三島由紀夫に鼻であしらわれた自称文士。

御存知、安部晋三の学歴と教養。

そして、橋下徹の出○。

彼らは、文化や芸術を毛嫌いする。

橋下には、人権博物館に対して、近親憎悪に近い感情もあるのでしょう。

クズ人間が政治に進出すると恐ろしい事になる。

人々をけしかける手だては実にたくみで、話術にたけている。メディアの利用も狡猾です。

敵をつくり、人々を扇動し、攻撃をけしかける。

人々の心に火をつけ、火事を起こすのです。

戦争はその最たるもの。一番おいしい公共事業です。人の金(税金)をつぎ込み放題。キックバックで大儲け。岸信介のように、麻薬ビジネスに手を染めれば、莫大な資金を簡単にゲットできます。

権力と金のために、人間の弱さとコンプレックスを歪んだ形で悪に応用。

火事を起こしておき、そのどさくさに金と権力を得る。

人心を巧に盗み利用する火事場の泥棒です。

火事場泥棒は、クズ政治家だったのです。