垂井宿の高札場

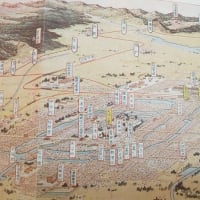

『中山道分間延絵図』(文化3(1806)年頃)(復刻、原本は東博)

『中山道分間延絵図』は、絵図ではありますが、非常に正確です。家の数、配置はもとより、道路、橋から木々、藪などにいたるまで、当時の状態が記録されています。

中央部を拡大すると、

本龍寺前に「高札」と書かれているのが高札場です。

防火の工夫

本龍寺、高札場の向かいです。

分限延絵図では、家並みが小さく切れて描かれている所です。

左側は、重要文化財小林家です。

軒先をよく見ると、古い鍵形の金具がずらーっと打ってあります。

これは一体、何?

実は、これは濡れムシロをつるすフックなのです。

垂井宿の中山道脇には、かつては、水路が流れていました。

火事になったら、すぐにムシロを水路に浸し、フックに掛けて、類焼を防いだのです。

残る言い伝え

このように火事が頻発した垂井宿では、ある言い伝えが残っています。

「火事の時には、真っ先に高札場の高札をはずし、泉に浸して守った」

確かに、垂井宿には泉がいくつかあり、このような事が行われていたとしても不思議ではありません。

しかし、それを証明する物は何もない。言い伝えは、あくまで、言い伝え。

先に紹介した、柳井奉行所高札場守護係の大野家文書のようなものが見つかればいいのですが・・・・・・

謎の巨大地図

垂井宿には、江戸時代の巨大な地図が残されていました。

4mを越える巨大な絵図です。

この地図はとても変わっています。各家の持ち主の名と共に、家の部屋割りと広さ(畳)がすべて記入されているのです。

誰が、何のためにこんな大きな絵図を作ったのか?

地元では、ケンケンがくがくの議論。

「和宮が降嫁する時、一行の宿を確保するために、泊まれる所と広さを調べた」

「ほー、なるほど」

ということで、皆、納得していたようです。

確かに、3万人もの行列人員が宿泊するためには、相当の準備が必要だったでしょう。

でも、ちょっと待った。

和宮の生まれたのは、弘化3(1846)年、この地図が作られたのは、天保3(1831)年。生まれる前に、公武合体が決まっているはずはないのです。

地元のロマンに水を差すようですが、和宮とは関係ない。

この巨大地図が作られたのは、多分、課税法の検討のためだと思います。

街道に面した間口の大きさから家の広さへ、変更を検討しようとしたのでしょう。その時のデータ地図を作成したのだと思います。

この地図は、役所へ出した地図の下絵か控えでしょう。

ついに発見!御高札用心通!

この地図の本龍寺高札場附近を拡大してみます。

道路南側をもっと拡大すると、

あっ、ありました!ついに、発見!

高札場の向かいにある家並みの狭間に、

「御高札用心通」の文字。

その先には、「清水」が・・・泉です。

「清水」は、50mほど西(上流)にもう一つ。

地元に伝わる言い伝えは、本当だったのです。

火事になったら、急いで高札をはずし、道路を横切って、御高札道を走って、清水(泉)に浸したのです。距離にすれば、100m足らず。一分もかかりません。

本龍寺の向かいの小径は、御高札用心通だったのです。

この道を、突き当たりまで走る。

竹藪のふもとには、小さな水たまり(清水、泉)が。

昔は、もっと大きな水たまりだったそうです。

ここに、高札板を浸しました。

今は、水はほとんど湧いていないようです。

上流の清水。今でもコンコンと水が湧いています。

火事になれば、何よりも優先された高札の用心。

「そこのけそこのけ、御高札が通る」

家の用心は後回し。

炎の中を運ばれていく高札を、当時の人々はどんな思いで眺めていたのでしょうか。

地域に尊寿すべきものがあるいきざまの「徳」

秩序だった安定平穏の生活ぶり忍べますね。

生きる基本生活。農業付帯の家畜

豊富ないきわたった「水」

揃った生きる環境

見えますね。

さすがに

古地図からの読み解き

偉いものですね。

眼光紙背にして読む、

教え受けました

ありがとうございます

それにしても、宿場町、どこもガランドウ。生業が成りたたない。

あと10~20年で、誰もいなくなる可能性大です。