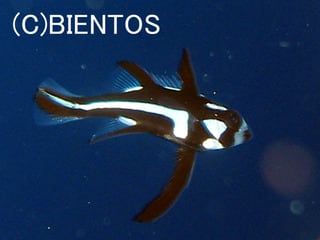

スズキ目/イソギンポ科(八丈島・ナズマド・6cm・10m)

八丈島・三宅島・和歌山県田辺湾・高知県柏島・奄美大島・沖縄県・ケラマ諸島に分布。サンゴ礁、岩礁性海岸に生息する普通種。活発に泳ぐ遊泳性。泳いでは止まって。泳いでは止まってと面白い動きをする。(山と渓谷社「日本の海水魚」参考)

八丈島・三宅島・和歌山県田辺湾・高知県柏島・奄美大島・沖縄県・ケラマ諸島に分布。サンゴ礁、岩礁性海岸に生息する普通種。活発に泳ぐ遊泳性。泳いでは止まって。泳いでは止まってと面白い動きをする。(山と渓谷社「日本の海水魚」参考)