「エリザベス・タワー」はウエストミンスター宮殿(英国国会議事堂)の時計台で今年からエリザベス2世の在位60年を記念して通称「ビッグ・ベン」から改称された塔である。時計台の時計は現在までに153年の時を刻んでいる。ちなみに鐘の音は学校でお馴染みの「キーン・コーン・カーン・コーン」である。

夜になると近くのパブでサッカー観戦で盛り上がる。この時はユーロ準決勝のスペインVS.ポルトガル。

テムズ川に映えるウエストミンスター宮殿。

直近で撮影してみました。なかなかの迫力です。

「大館樹海ドーム」http://www.jukaidome.com/

1997年11月に竣工した世界最大級の木造ハイブリッドのドームです。地域材(秋田杉)をふんだんに使用した架構は圧巻です。本日は残念ながら某イベントリハの真っ最中であるため、アリーナ内には立ち入れず、ホールから見学しました。

部材をよく見ると、木骨はアーチ状に集成しているのではなく、スパン毎に角度を付けて微妙に回転しているのが判ります。球場全体も球形では無く、卵型に近い形状であるため、無数にある各部材の加工及び取付けには極めて難易度の高い施工管理が求められたものと推測します。

「大館市樹海体育館」

上記ドームに併設する体育館です。こちらは2007年に竣工しています。ドーム同様集成材とS造のハイブリッド天井を持つ体育館です。内部はまだ杉の香を感じることができます。

六本木ヒルズに展示中の中銀カプセルタワーの1住戸(1モジュール)です。

一見するとドラム式洗濯機のよう。しかし、こんなに間近に見て・触れる機会を得られるなんてありがたい。

銀座にある建築物は近い将来取り壊しになる可能性もあり、非常に貴重な展示といえます。

今回の展示は、森美術館で開幕中の「メタボリズムの未来都市展」による催しです。

http://www.mori.co.jp/morinow/2011/09/20110921110000002277.html

今年も神宮外苑にて開催。来場者はほぼ美大系学生と思われる若者(一部民間業者関係者)で盛況。

木質系素材の展示も時節柄(木材利用促進法)反映し多数展示。LVL加工の椅子や建築足場の再利用部材など多く見られ有意義であった。

他人の作ったデザインは基本的になかなか解りにくいものですが、その点海外アーチストの作品は意図が明確でしかも楽しい。クオリティ以上に取り組む姿勢が参考になります。デザインとは感性よりもむしろ9割は生活から来るアイデアの転換なのです。それは早いもの勝ちだったりするので、僕の場合はどうやったら売れるものが作れるのか(体制造りを含め)ばっかりを基本に考えています(笑)。

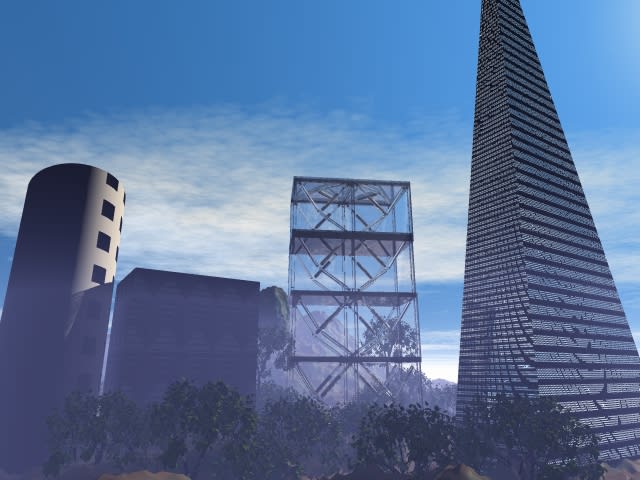

グラフィックを更新しました。http://picasaweb.google.com/zaboo.jp/Graphics

描画はVectorworks8+Bryce6を使用しています。「トグル制震構法」(※)をモチーフに描いてみました。

トグルの意匠的配置については、来年の今頃までにもう少し勉強します。

※「トグル制震構法」とは: http://www.toggle-ecs.com/

杭の状況や基礎が見えないのと、平地に建っている事、東京タワーと違って末広がりな形状でない事から、バランス的に言って、単純に棒が地面に刺さってるように見えてしまい、何となく違和感を感じてしまいます。

真下から撮ってみました。

内部には大規模木造建築には珍しく、制震装置が取り付けられています。

取付方法としては、既存柱に鋼製板巻きし、その金物にピン接合しています。

制震装置設置のほか、「重ね柱」や「亀壁」といった耐震・制震技術も同時に導入しています。

なお、このお寺は、石原裕次郎のお墓があることでも有名です。

免震構造は人命・医療機器を預かることから病院を中心に普及し始めていましたが、大地震時は医療機能が低下する恐れがある。固定していないキャスター付ベットや人工透析装置が3メートル以上動き、ぶつかって壁に穴があくなどの被害がおきます。地震直後に被災者を受け入れる大きな病院では、長周期地震動による被害により機能低下の恐れがあります。このように高価だが、安心と思われてきた免震工法も「長周期地震動」で落とし穴があった。

(1)『耐震』は建物をガチガチに固めてハコの強度を増強し揺れに対応させる方法です。補強の方法は、事務所ビルやマンションでは、3種類の方法があります。

①柱や梁に炭素繊維やアラミド繊維などのシートを巻きつける。

②開口部に鉄骨ブレースを入れる。

③開口部にPC版やコンクリートブロックで壁を増設する。

代表的な工法として「PCaブレース(オリエンタル建設)」や「ピタコラム工法(矢作建設)」などがあります。

(2)『制震』は、建物に制震装置を取り付け、地震などのエネルギーを吸収して揺れを小さくする工法です。代表的な工法として「トグル制震構法(㈱E&CSなど)」「摩擦ダンパー(青木あすなろ建設)」、「KTブレース(JFEシビル)」、「アドバンス制震システム(川口金属工業)」などがあります。

(3)『免震』とは建物のある階を水平に切断し、水平方向に変位可能な装置(アイソレータ)を設置することで、地盤と建物の変位を絶縁する方法です。

①金属板とゴムを交互に重ねた積層ゴムアイソレータ設置する。

②二段式スライドレールなどで滑らかな移動を可能とする装置を設置する。

③空気圧を利用し建物全体を基礎の一部とともに浮かせるAIR免震装置を設置する。

以上3種をコスト高で比較すると、かなり乱暴ですが、『耐震』≦『制震』<『免震』になります。

http://www.tfd.metro.tokyo.jp/ts/ik/ikeb.htm

施設は東京消防庁池袋消防署内にあります。

予め予約し、約2時間をかけて防災フルコールの体験が無料で可能です。

実際には、以下の4施設を使用し実際に疑似体験を通して「そなえる」学習を行います。(僕は関係ないけれど、「そなえる」といえば本年度の建築学会テーマですね。)

-主な施設-

①地震コーナー:先日都内も震度5でしたが、今回初めて震度6体験しました。

②煙コーナー:腰の悪い僕には中腰はきついかも。

③消火コーナー:消火器って結構使った事ないですよね。使い方やっと理解しました。

④救急コーナー:心臓停止後3分で人は死ぬそうですが、救急車の到着は通報後5分。この魔の5分間において今回覚えた技は身近な人を助けるのに非常に有効な手段となりそうです。

この他にも消火ゲームでしょうか…ガキが熱中しているコーナーもありました。なかなか良くできたゲーム(1stシューティング系)です。

本来施設見学がメインだったのに、あまりにも無防備だった防災にについて急に強くなった貴重な勉強をさせて頂きました。

しかし、昨今問題となっている通り、このアスベストの繊維を肺に吸い込むと、20年から50年後にガンになる恐れのある繊維です。すでにヨーロッパ8ヵ国では使用が禁止され、米国、イギリス、フランス、オーストラリアなどでは使用量が激減しています。日本では1995年4月から、青石綿と茶石綿の使用は禁止されました。しかし白石綿はいまだに大量に使われています。地下に眠っていたアスベストを掘り出し、世界中で使ってきたために、米国やヨーロッパ諸国ではすでに膨大な被害者が出ています。遅れて使い始めた日本で現在問題が表面化してきました。僕も現場で不燃物のパッキンとして使用した経験があります。近年まで使用されていたので、既に吸引してしまった方も大勢いらっしゃると思います。使用禁止だけでなく医療的な対策も希望します。

何でも知っていたつもりが、まだなにも知らなかった事に改めて気付く。

帰路66で不良外人に声を掛けられる。

まったく、気を抜いて歩いているとクスリを打たれそうである。

カネなら無いぜ。フッ。

世の中、不条理である。