皆様こんばんは、Mr.Cloudです。

お待たせいたしました。漸く先週8606Fが完成したので、

今日はそれについてご報告させていただきます。

本当は先週中に更新したかったのですが、風邪をひいてしまったため今週に延期しました。

このところ朝~昼~夜の寒暖の差が激しいですから、読者の皆様方も体調管理にお気を付けください。

それでは本題に移りましょう!

デハ8506とデハ8606。鉄コレを種車にしたものはTOMIXの密自連TNカプラーを取り付けました。そして、連結器周りのジャンパ栓類はグリーンマックスのパーツから移設し、より実車らしく仕上げました。

パンタグラフはKATOのPT44形を使用。実車に則って擦り板には銅色を、ホーンの先端には黄色を筆塗りしました。因みに屋根はGMスプレー9番、パンタ横のヒューズ箱はダークグレーとしました。

8606Fの特徴の一つである、軽量車体試作車のサハ8947。この車輌にのみ、旧式の地下鉄用IRアンテナが搭載されています。曲線やポイント通過時の支障にならないように注意を払いつつ、それをプラ棒で再現しました。(写真中央の車輌の両端にある白い物体)

現行の8500系の半分近くが非軽量車と軽量車が入り混じった編成になっており、8606Fもそれに該当します。(左:非軽量車体 右:軽量車体)ここも鉄コレ、GMエコノミーキットとGM完成品を使い分けて再現してあります。

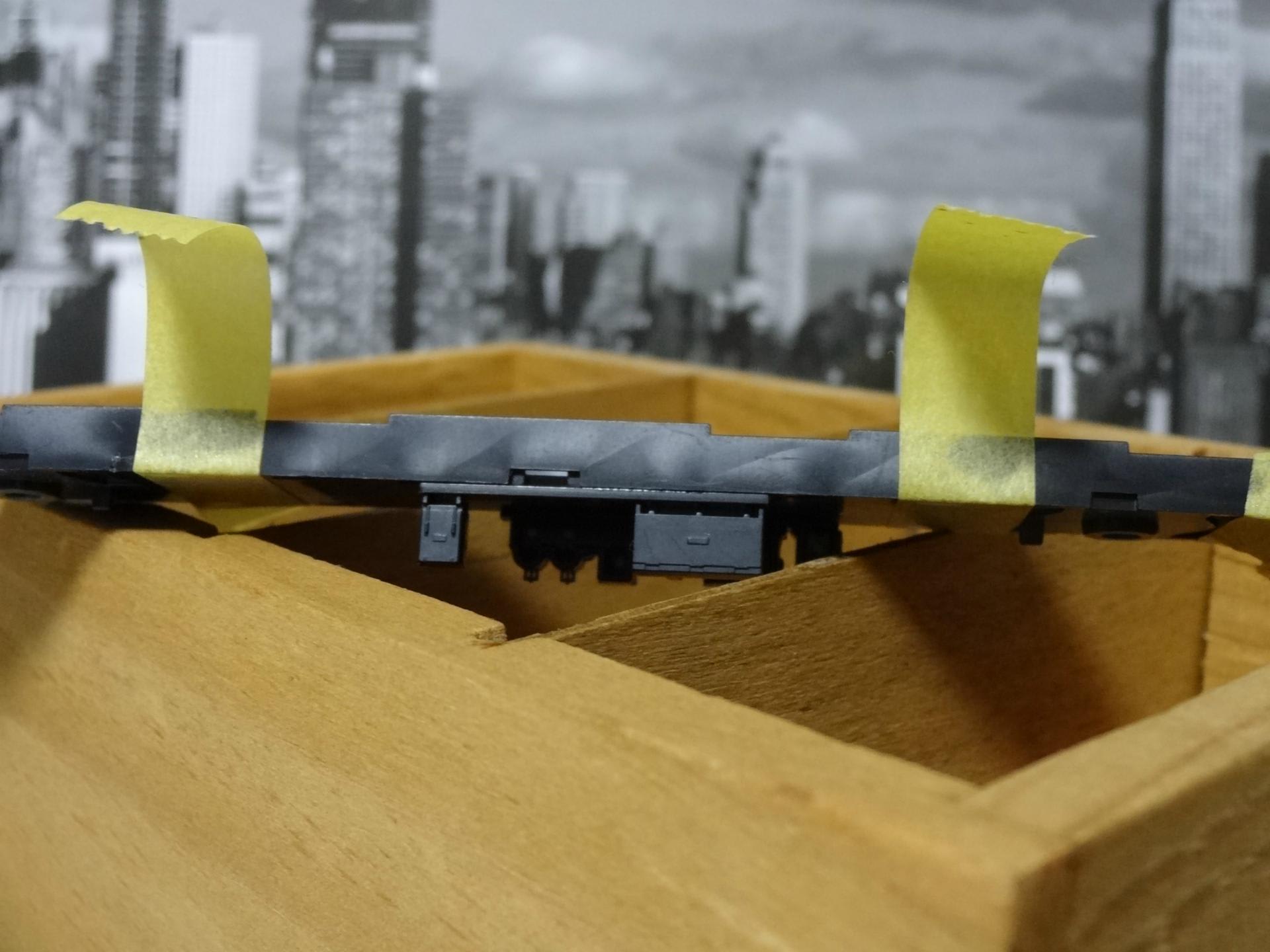

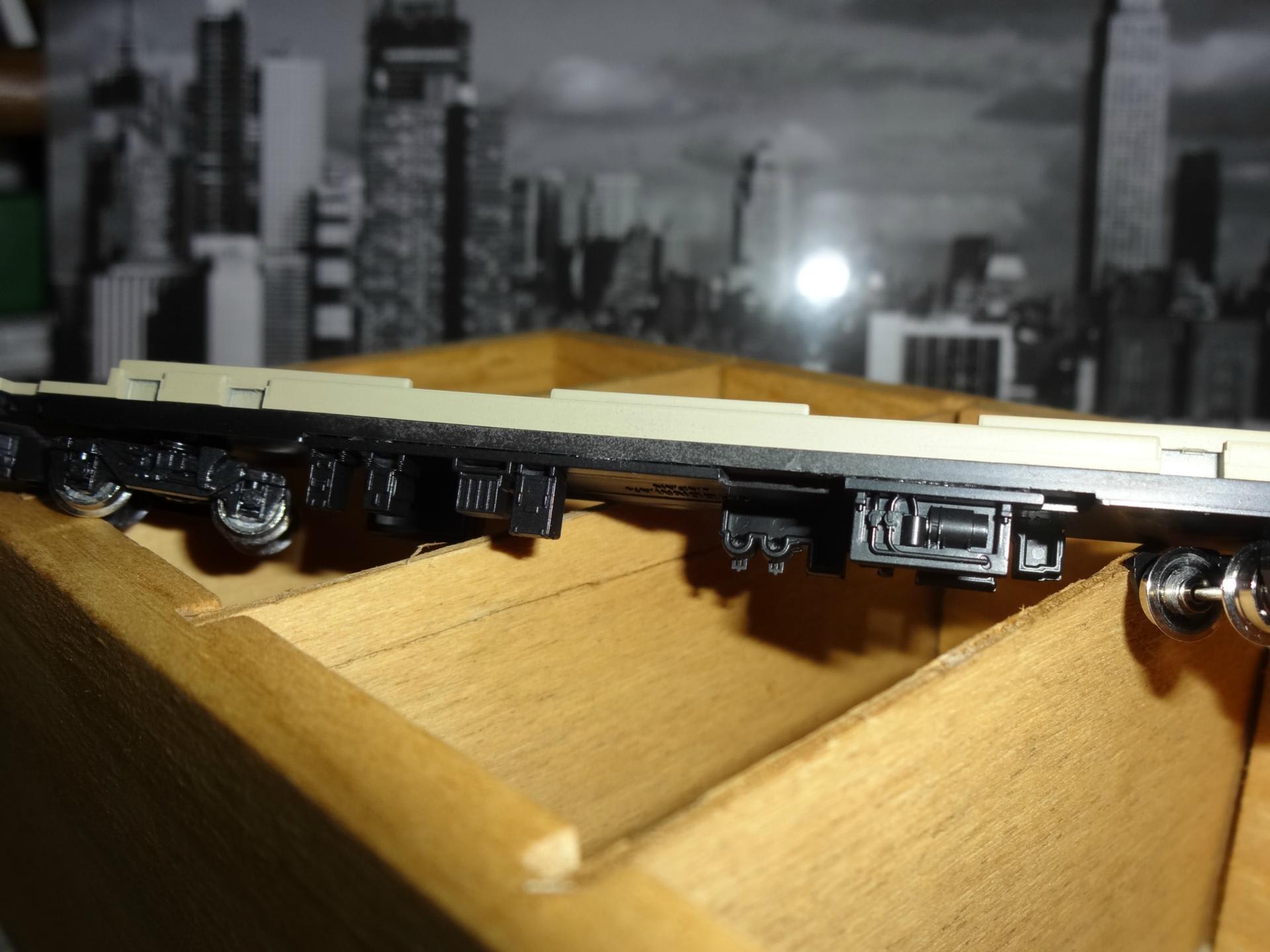

さて今回製作した8606Fですが、連結面の幅を縮めるために鉄コレとGMエコノミーにはTNカプラーを、GM完成品にはKATOカプラー密連形を使用しています。但し一部の車輌は連結の都合上、両側でカプラーを別々にして対応しています。

完成したものの、10輌用ケースがないため5輌2組に分けて留置線に疎開中の8606F。そして今日漸くケースを買えたので、約1週間程度の疎開は終了しました。

亀の様にゆっくり製作すること7か月。まだ多少手を加えたい部分が数か所ありますが、とりあえず完成です。

ところで、この8606F製作記にうずもれていたのですが・・・

同時並行で東武30000系第9編成も製作していました!! 以前に第6編成を作成したことがあるので、こちらは割と早く仕上げることが出来ました。こちらについても、ささっと紹介しようと思います。

現在東急田園都市線に乗り入れ可能な30000系は第6・9編成のみです。両者の違いの代表例は「ラジオアンテナ・カバーの大きさ」。(左:第9編成 右:第6編成) 実車に則ってライトグレーに塗装しました。

先と同じく、第9編成のパンタグラフにも色差しを施してあります。更に、特徴的な避雷器はGMの分売パーツで再現しました。

屋根板、クーラーは勿論、ヒューズ箱も再塗装を行いました。

モハ32409にはIRアンテナ(新型)が搭載されています。こちらはBONA FIDE PRODUCTSのパーツで再現しました。車体妻面に付いているのがお分かりになりますでしょうか?

第6編成と第9編成はHS-20型コンプレッサー(以下C.P.)が搭載されているので、

スクロール式C.P.の部分を置き換えました。(ドアの真下に付いているものがHS-20型C.P.)

といったところで本日はお開きです。次回もどうぞお楽しみに!!

当ブログは人気ブログランキングに参加しております。

もし気に入って頂けましたら、下記バナーをクリックして下さい。

鉄道 ブログランキングへ

鉄道 ブログランキングへ

お待たせいたしました。漸く先週8606Fが完成したので、

今日はそれについてご報告させていただきます。

本当は先週中に更新したかったのですが、風邪をひいてしまったため今週に延期しました。

このところ朝~昼~夜の寒暖の差が激しいですから、読者の皆様方も体調管理にお気を付けください。

それでは本題に移りましょう!

デハ8506とデハ8606。鉄コレを種車にしたものはTOMIXの密自連TNカプラーを取り付けました。そして、連結器周りのジャンパ栓類はグリーンマックスのパーツから移設し、より実車らしく仕上げました。

パンタグラフはKATOのPT44形を使用。実車に則って擦り板には銅色を、ホーンの先端には黄色を筆塗りしました。因みに屋根はGMスプレー9番、パンタ横のヒューズ箱はダークグレーとしました。

8606Fの特徴の一つである、軽量車体試作車のサハ8947。この車輌にのみ、旧式の地下鉄用IRアンテナが搭載されています。曲線やポイント通過時の支障にならないように注意を払いつつ、それをプラ棒で再現しました。(写真中央の車輌の両端にある白い物体)

現行の8500系の半分近くが非軽量車と軽量車が入り混じった編成になっており、8606Fもそれに該当します。(左:非軽量車体 右:軽量車体)ここも鉄コレ、GMエコノミーキットとGM完成品を使い分けて再現してあります。

さて今回製作した8606Fですが、連結面の幅を縮めるために鉄コレとGMエコノミーにはTNカプラーを、GM完成品にはKATOカプラー密連形を使用しています。但し一部の車輌は連結の都合上、両側でカプラーを別々にして対応しています。

完成したものの、10輌用ケースがないため5輌2組に分けて留置線に疎開中の8606F。そして今日漸くケースを買えたので、約1週間程度の疎開は終了しました。

亀の様にゆっくり製作すること7か月。まだ多少手を加えたい部分が数か所ありますが、とりあえず完成です。

ところで、この8606F製作記にうずもれていたのですが・・・

同時並行で東武30000系第9編成も製作していました!! 以前に第6編成を作成したことがあるので、こちらは割と早く仕上げることが出来ました。こちらについても、ささっと紹介しようと思います。

現在東急田園都市線に乗り入れ可能な30000系は第6・9編成のみです。両者の違いの代表例は「ラジオアンテナ・カバーの大きさ」。(左:第9編成 右:第6編成) 実車に則ってライトグレーに塗装しました。

先と同じく、第9編成のパンタグラフにも色差しを施してあります。更に、特徴的な避雷器はGMの分売パーツで再現しました。

屋根板、クーラーは勿論、ヒューズ箱も再塗装を行いました。

モハ32409にはIRアンテナ(新型)が搭載されています。こちらはBONA FIDE PRODUCTSのパーツで再現しました。車体妻面に付いているのがお分かりになりますでしょうか?

第6編成と第9編成はHS-20型コンプレッサー(以下C.P.)が搭載されているので、

スクロール式C.P.の部分を置き換えました。(ドアの真下に付いているものがHS-20型C.P.)

といったところで本日はお開きです。次回もどうぞお楽しみに!!

当ブログは人気ブログランキングに参加しております。

もし気に入って頂けましたら、下記バナーをクリックして下さい。

鉄道 ブログランキングへ

鉄道 ブログランキングへ