インドからヨーロッパの大半にかけての広大な地域で使われている言葉は、言語学的には著しく類似していて、もとは一つの言語であった、と考えられています。これをインド・ヨーロッパ語族と呼んでいますが、ではそのもともとの言語とはどこで生まれ、どのように伝搬していったのでしょうか。

言語学では、ある言語の祖語の生まれたところ、言語の拡散が始まった場所を「原郷 (Urheimat) 」と呼んでいますが、インド・ヨーロッパ語族の原卿は、現在、ロシアのカスピ海の北側、ヴォルガ川の近くといわれています。そこはケッペンの気候区分における亜寒帯湿潤気候の森林地帯とステップ気候の草原地帯の接するあたりで、最初に馬の家畜化が始まり、乗馬という習慣が発生したところともいわれています。この最初のインド・ヨーロッパ語族ないし先行インド・ヨーロッパ語族の核をなす民族の誕生は紀元前5千年紀頃と考えられています。

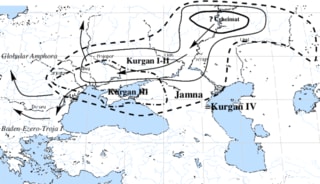

彼らは、明確な墳丘「クルガン」を伴う墳墓を建設する文化(クルガン文化)を特徴としていて、リトアニア出身の考古学者であるマリヤ・ギンブタスさん(1921-1994)は、このクルガン型の墳丘墓がヨーロッパへ伝播していったことをつきとめ、これが原インド・ヨーロッパ語を話す人々の起源と拡散であるとした「クルガン仮説」を1956年に発表しました。この「クルガン仮説」は、インド・ヨーロッパ語族の研究に重要な影響を与えただけでなく、言語が拡散していく有り方に大きな示唆を与えるものとなったのです。

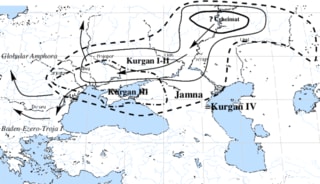

ギンブタスさんは、好戦的で移動能力に長けた畑作牧畜民であった「クルガン」人たちが、先住の温厚な農耕民(ギンブタスさんは「古ヨーロッパ人」と呼んでいます)を暴力的に征服し、彼らの言葉を押し付けていった、と主張します。言語の拡散とは、農耕民による穏やかな拡散ではなく、遊牧民化した稲作牧畜民による強制的な状況で広がっていった、というのです。

クルガン仮説による「クルガン」文化の変遷と拡大

クルガン仮説によるインド・ヨーロッパ語族の拡大例

日本列島ではいまから4000年前に渡来人の第二波がおこりました。それはそのころ東アジアを襲った寒冷化により、北方の畑作牧畜民が南下することで引き起こされた民族大移動によるものだった*01といわれています。言語の拡散が農耕民によるものではなく、遊牧民によるものとするクルガン説(ステップ説)を支持する斎藤成也さん*02によれば、この時、日本列島に侵入した人々が、原日本語をもたらした人々だったのではないか、というのです。

*01:環境文明論-新たな世界史像/安田喜憲/論創社 2016.03.30

*02:まだ謎の多い日本語の起源/斎藤成也/DNAでわかった日本人のルーツ 宝島社 2016.12.29