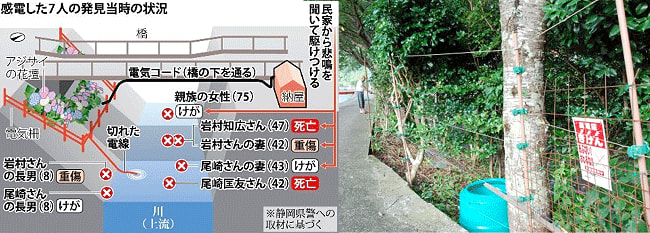

左図は感電した7人の発見当時の状況。 右は、現場近くの民家の畑では電気柵が張られていた 写真 (静岡県西伊豆町で 2015年7月20日 毎日新聞から) 。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

動物による食害被害を防止するために 電気柵を畑の廻りなどに設置することは、よく記事などで見かけるから、日本全国でごく一般的に行われている自衛策なのでしょう。 だが 人間に被害を及ぼすことがないよう、安全対策を二重、三重に施すことも絶対に必要なことです。

今回の感電死事故の経緯を記事で読むと、設置者はこの安全対策を怠っていたことが分かりました。 また シロウト考えで自作で電気柵を設置するなど、色々と問題点が浮上してきています。 人命重視、安全対策、危険告知せずなど 多くの不備が重なって事故が起こってしまいました。

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

「西伊豆感電死 電気柵、設置者が自作 安全対策考慮せず」(7月22日 毎日新聞) __ ※追加1へ

「西伊豆感電事故 柵設置の男性『施工ミスだった』 昇圧器取り付け自作」(7月22日 産経新聞) __ ※追加2へ

「西伊豆感電死:電流弱める装置もなし … 設置者に事情聴く」(7月22日 毎日新聞)

「注意喚起の看板なし=7人死傷感電事故-静岡県警」(7月21日 時事通信)

「西伊豆感電:『ギャー』… その時、4人は異様な悲鳴を耳に」(7月20日 毎日新聞)

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

私も ホビーとして LED 点滅器、アンプを自作します。 LED 点滅器は元々電池を電源にするか、携帯電話機の充電器を使うため、5V〜6V 程度しか使いません。 コンセントから 100V 電気を引いてトランスで降圧し、5V〜6V 程度にする場合も 漏電対策に必ずヒューズを入れます。

他人に無料で配る LED 点滅器は 1.5V 電池1個ものだけです。 そうやって 間違った使い方をしても感電事故が起きる心配のないよう、気を遣っています。

アンプはコンセントから 100V 電気を引いてトランスで降圧し、12V〜15V 程度で使うから必ずヒューズを入れます。 これは “MUST” (絶対必要) です。

…………………………………………………………

冒頭見取り図を見ると、まず花壇の廻りに電気柵を設置していたのだが この花壇の土地の所有者は誰なのでしょうか? 一般的に考えると 橋の下廻りだから公共用地でしょう。 そこに花壇を作り 電気柵を設置 納屋から橋の下を電気コードを這わせて通電していたらしい。

これだけでも 公共用地と私有地を区別していない。 もっとも 公共用地を管理する自治体に許可を取っていたら別だが。 そして危険告知などの表示板もなかった。

また よく分からないのは、アジサイを食べるか、荒らす動物がいるのでしょうか? 西伊豆はイノシシがいるだろうから、イノシシかと想像したらシカでした。 被害があったので設置者は電気柵を取り付けたのでしょう。

更に 電気柵と家庭用コンセントの直結は電気事業法で禁止され、コンセントと柵の間に「パルス発生装置」の設置義務があることから、「パルス発生装置」設置違反の疑いがあります。 30ボルト以上の電源を使用する場合の「漏電遮断装置」もなかったというから、これも設置違反の疑いがあります。

以上のような 素人考え、素人工事による電気柵設置で、危険な状況だったことが窺えます。 自分の趣味の範囲内で 他人が関わる恐れが全くないのならば、他人に危害を及ぼすことはなく、自分が危害を被るだけだから問題化しないでしょう。

設置場所に他人が関わる (足を踏み入れる) 恐れがあり、人命軽視、危険軽視など 重大事故に繋がる恐れがあると認識できなかったとすれば、この電気柵設置者は認識を改めてもらいたいものです。 また それだけでは不足でしょう。 2人も亡くなっているのだから、”厳重注意” だけでは済まないでしょう。

…………………………………………………………

他の 日本全国の電気柵は大丈夫なのでしょうか? 表示板があるか、安全かどうか、設置者には二重、三重の安全対策を施してもらいたいものです。

以上

※追加1_ 静岡県西伊豆町の川岸で19日に7人が感電して2人が死亡した事故で、付近に電気柵を設置した男性 (79) が柵を自作していたことが、捜査関係者への取材で分かった。

市販品は通常、感電事故を防ぐため漏電時に自動的に電流を止める「漏電遮断装置」や、連続して電気が流れないようにする「パルス発生装置」がセットになっている。 男性は県警に「部品を買い、自分で作った」と話しているといい、県警は安全対策を考慮していなかったとみている。

県警は、22日 死亡した尾崎匡友さん (42)=川崎市=と岩村知広さん (47)=神奈川県逗子市=の死因は、司法解剖の結果、感電死だったと発表した。

捜査関係者によると、電気柵の電源は川岸から約 25メートル離れた男性宅の納屋の家庭用電源 (100ボルト) から取っており、コンセント近くにあった変圧器から直接、コードで柵につなげられていた。 変圧器は電圧を最大 400ボルト程度にすることが可能だった。 男性は県警に「夜間だけ電気を流し、昼間は切っていた」と話しているが、事故があった19日午後4時半ごろは、電源が入っていたとみられる。

県警が21日の現場検証で実際に電気を流すと、柵に通電し続け、漏電しても電気は止まらなかった。

業界団体「日本電気さく協議会」によると、電気柵と家庭用コンセントを直結することは電気事業法で禁止され、コンセントと柵の間に「パルス発生装置」の設置が義務付けられている。 この装置によって電気が 3000分の1秒流れた後、1秒以上止まる状態が繰り返され、触れても一瞬刺激を受けるだけで済むという。

また 30ボルト以上の電源を使用する場合は「漏電遮断装置」の設置も義務付けられている。 設置していれば、電線が水の中に入っても電気が流れ続けることはなかったという。

電気柵メーカーによると 2009年に兵庫県南あわじ市で農家の男性が、家庭用100ボルト電源に直結されていた電気柵に触れて死亡した事故以降、同協議会加盟社は「漏電遮断装置」を標準装備にした。 同協議会は「直結すると電気が流れ続け、感電した人間は筋肉が硬直し、柵から離れなくなってしまい、死に至る可能性がある」と指摘する。

◇「自分のミス」設置男性 電気柵を設置した男性の親族は22日、報道陣の取材に応じ、男性が「漏電防止装置を付けなかったのは自分のミスだった」と話していることを明らかにした。

…………………………………………………………

※追加2_ 静岡県西伊豆町で動物よけの電気柵付近で7人が感電し、うち男性2人が死亡した事故で、電気柵を設置した70代男性が、電圧を上げるための昇圧機を取り付けるなどして、電気柵を自作していたことが22日、捜査関係者への取材で分かった。

関係者によれば、男性は以前、家電販売店で勤務した経験があり、電気設備の知識があった。 男性は「自分の施工ミスだった」と周囲に話しており、県警は男性から事情を聴くとともに、電気柵や昇圧器などを回収して詳しく調べている。

経済産業省電力安全課によると、昇圧器を設置したことで、電気柵が電源を取っていた家庭用コンセント (100ボルト) の電圧が 440ボルトに引き上げられていたという。

県警によれば、男性はコンセントの抜き差しで電気柵の電源を切り替えていたといい、普段は夜間だけ通電させていたが、事故当日は、電源を切り忘れた可能性が高いという。

また 司法解剖の結果、川崎市宮前区の会社員、尾崎匡友さん (42) と、神奈川県逗子市の会社員、岩村知広さん (47) の死因は、電気が体内を流れたことによる感電死と判明。 2人の左の手のひらには、いずれも重いやけどが確認されており、電線をつかんだ際に感電したとみられる。

以上

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

動物による食害被害を防止するために 電気柵を畑の廻りなどに設置することは、よく記事などで見かけるから、日本全国でごく一般的に行われている自衛策なのでしょう。 だが 人間に被害を及ぼすことがないよう、安全対策を二重、三重に施すことも絶対に必要なことです。

今回の感電死事故の経緯を記事で読むと、設置者はこの安全対策を怠っていたことが分かりました。 また シロウト考えで自作で電気柵を設置するなど、色々と問題点が浮上してきています。 人命重視、安全対策、危険告知せずなど 多くの不備が重なって事故が起こってしまいました。

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

「西伊豆感電死 電気柵、設置者が自作 安全対策考慮せず」(7月22日 毎日新聞) __ ※追加1へ

「西伊豆感電事故 柵設置の男性『施工ミスだった』 昇圧器取り付け自作」(7月22日 産経新聞) __ ※追加2へ

「西伊豆感電死:電流弱める装置もなし … 設置者に事情聴く」(7月22日 毎日新聞)

「注意喚起の看板なし=7人死傷感電事故-静岡県警」(7月21日 時事通信)

「西伊豆感電:『ギャー』… その時、4人は異様な悲鳴を耳に」(7月20日 毎日新聞)

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

私も ホビーとして LED 点滅器、アンプを自作します。 LED 点滅器は元々電池を電源にするか、携帯電話機の充電器を使うため、5V〜6V 程度しか使いません。 コンセントから 100V 電気を引いてトランスで降圧し、5V〜6V 程度にする場合も 漏電対策に必ずヒューズを入れます。

他人に無料で配る LED 点滅器は 1.5V 電池1個ものだけです。 そうやって 間違った使い方をしても感電事故が起きる心配のないよう、気を遣っています。

アンプはコンセントから 100V 電気を引いてトランスで降圧し、12V〜15V 程度で使うから必ずヒューズを入れます。 これは “MUST” (絶対必要) です。

…………………………………………………………

冒頭見取り図を見ると、まず花壇の廻りに電気柵を設置していたのだが この花壇の土地の所有者は誰なのでしょうか? 一般的に考えると 橋の下廻りだから公共用地でしょう。 そこに花壇を作り 電気柵を設置 納屋から橋の下を電気コードを這わせて通電していたらしい。

これだけでも 公共用地と私有地を区別していない。 もっとも 公共用地を管理する自治体に許可を取っていたら別だが。 そして危険告知などの表示板もなかった。

また よく分からないのは、アジサイを食べるか、荒らす動物がいるのでしょうか? 西伊豆はイノシシがいるだろうから、イノシシかと想像したらシカでした。 被害があったので設置者は電気柵を取り付けたのでしょう。

更に 電気柵と家庭用コンセントの直結は電気事業法で禁止され、コンセントと柵の間に「パルス発生装置」の設置義務があることから、「パルス発生装置」設置違反の疑いがあります。 30ボルト以上の電源を使用する場合の「漏電遮断装置」もなかったというから、これも設置違反の疑いがあります。

以上のような 素人考え、素人工事による電気柵設置で、危険な状況だったことが窺えます。 自分の趣味の範囲内で 他人が関わる恐れが全くないのならば、他人に危害を及ぼすことはなく、自分が危害を被るだけだから問題化しないでしょう。

設置場所に他人が関わる (足を踏み入れる) 恐れがあり、人命軽視、危険軽視など 重大事故に繋がる恐れがあると認識できなかったとすれば、この電気柵設置者は認識を改めてもらいたいものです。 また それだけでは不足でしょう。 2人も亡くなっているのだから、”厳重注意” だけでは済まないでしょう。

…………………………………………………………

他の 日本全国の電気柵は大丈夫なのでしょうか? 表示板があるか、安全かどうか、設置者には二重、三重の安全対策を施してもらいたいものです。

以上

※追加1_ 静岡県西伊豆町の川岸で19日に7人が感電して2人が死亡した事故で、付近に電気柵を設置した男性 (79) が柵を自作していたことが、捜査関係者への取材で分かった。

市販品は通常、感電事故を防ぐため漏電時に自動的に電流を止める「漏電遮断装置」や、連続して電気が流れないようにする「パルス発生装置」がセットになっている。 男性は県警に「部品を買い、自分で作った」と話しているといい、県警は安全対策を考慮していなかったとみている。

県警は、22日 死亡した尾崎匡友さん (42)=川崎市=と岩村知広さん (47)=神奈川県逗子市=の死因は、司法解剖の結果、感電死だったと発表した。

捜査関係者によると、電気柵の電源は川岸から約 25メートル離れた男性宅の納屋の家庭用電源 (100ボルト) から取っており、コンセント近くにあった変圧器から直接、コードで柵につなげられていた。 変圧器は電圧を最大 400ボルト程度にすることが可能だった。 男性は県警に「夜間だけ電気を流し、昼間は切っていた」と話しているが、事故があった19日午後4時半ごろは、電源が入っていたとみられる。

県警が21日の現場検証で実際に電気を流すと、柵に通電し続け、漏電しても電気は止まらなかった。

業界団体「日本電気さく協議会」によると、電気柵と家庭用コンセントを直結することは電気事業法で禁止され、コンセントと柵の間に「パルス発生装置」の設置が義務付けられている。 この装置によって電気が 3000分の1秒流れた後、1秒以上止まる状態が繰り返され、触れても一瞬刺激を受けるだけで済むという。

また 30ボルト以上の電源を使用する場合は「漏電遮断装置」の設置も義務付けられている。 設置していれば、電線が水の中に入っても電気が流れ続けることはなかったという。

電気柵メーカーによると 2009年に兵庫県南あわじ市で農家の男性が、家庭用100ボルト電源に直結されていた電気柵に触れて死亡した事故以降、同協議会加盟社は「漏電遮断装置」を標準装備にした。 同協議会は「直結すると電気が流れ続け、感電した人間は筋肉が硬直し、柵から離れなくなってしまい、死に至る可能性がある」と指摘する。

◇「自分のミス」設置男性 電気柵を設置した男性の親族は22日、報道陣の取材に応じ、男性が「漏電防止装置を付けなかったのは自分のミスだった」と話していることを明らかにした。

…………………………………………………………

※追加2_ 静岡県西伊豆町で動物よけの電気柵付近で7人が感電し、うち男性2人が死亡した事故で、電気柵を設置した70代男性が、電圧を上げるための昇圧機を取り付けるなどして、電気柵を自作していたことが22日、捜査関係者への取材で分かった。

関係者によれば、男性は以前、家電販売店で勤務した経験があり、電気設備の知識があった。 男性は「自分の施工ミスだった」と周囲に話しており、県警は男性から事情を聴くとともに、電気柵や昇圧器などを回収して詳しく調べている。

経済産業省電力安全課によると、昇圧器を設置したことで、電気柵が電源を取っていた家庭用コンセント (100ボルト) の電圧が 440ボルトに引き上げられていたという。

県警によれば、男性はコンセントの抜き差しで電気柵の電源を切り替えていたといい、普段は夜間だけ通電させていたが、事故当日は、電源を切り忘れた可能性が高いという。

また 司法解剖の結果、川崎市宮前区の会社員、尾崎匡友さん (42) と、神奈川県逗子市の会社員、岩村知広さん (47) の死因は、電気が体内を流れたことによる感電死と判明。 2人の左の手のひらには、いずれも重いやけどが確認されており、電線をつかんだ際に感電したとみられる。

以上