さて「南禅寺の決戦」で、先手木村義雄の7六歩に、後手坂田三吉9四歩の2手目。

この手が話題を呼びました。「なぜ、坂田は二手目に9四歩、なのか?」 常識外の手でした。要するに、あまり重要ではなさそうな手を指したのですが、「なんでだろう?」と。

『9四歩の謎』(岡本嗣郎著)では、坂田三吉がどういうつもりでその2手目「△9四歩」を指したかということが調べられています。坂田三吉本人が何も語っていないので真実は飽くまで“謎のまま”なのですが。それぐらい興味をそそられる“手”ということですね。

この本には、その坂田の「△9四歩」についての朝刊記事を当時手にして読んだ青年作家織田作之助の反応が紹介されています。というのは、織田作之助は後に『聴雨』という短編作品の中でその時の自分の心情を書き残しているからです。織田は

「私は九四歩つきという一手のもつ青春に、むしろ恍惚としてしまったのだ。」

「私はその夜一晩中、この九四歩の一手と二人でいた。もう私は孤独ではなかった。」

と書いています。

この織田作之助という作家は『夫婦善哉』という作品が映画化もされてよく知られている。それと当時は違法ではなかったというヒロポンという薬を打って仕事を頑張っていたことでも割と出てくる名前である。ヒロポンは戦後の多忙な漫画家などもよく使ったらしいです。いや、そのことはどうでもいい。

織田作之助はこの1937年の当時24歳、結核を患い、学校へ行かなくなり、大阪の街をとぼとぼと歩く…というような生活で、まだ作家になる前の青年でした。その暗い気持ちで毎日を過ごしていた織田が、なんと「坂田の9四歩」に出会ってから孤独ではなくなった、というのだから、これは“大変な一手”でした。

『9四歩の謎』は力作ノンフィクションで、非常に面白い本です。ここには坂田三吉の「△9四歩」についてプロ棋士等の様々な意見が取材されています。(能条純一への取材はいらなかったんじゃないかな~。)

数年前に僕はこのブログに『銀が泣いている』という記事を書いて関根金次郎・坂田三吉の対局の棋譜を一つ紹介したことがあります。その時に坂田三吉の指した将棋の棋譜を解説を読みつつ十数局並べたのですが、以下にその時に坂田将棋について感じたこと等を書いてみます。一素人の感想としてお聞きください。

それでまず1913年の、関根金次郎・坂田三吉五番勝負の第2局から。

この将棋は、この二人の初めての「平手」戦です。第1局が、例の『銀が泣いている』の将棋で、それは「香落ち」だったのですが、この第1局に坂田さんが勝利したので、ついに「平手」戦が実現したというわけです。当時の段位は関根八段、坂田七段です。

▲7六歩 △3四歩 ▲4八銀 △8四歩 ▲5六歩 △8五歩

▲5七銀 △8六歩 ▲同 歩 △同 飛 ▲7八金

二人の初の平手将棋はこういう出だしです。そう、僕がこれまでカテゴリー「横歩取りスタディ」の記事中でいくつか紹介してきた“古風なあの形”の類似型ですね。先手の坂田はじつにあっさり後手の関根に飛車先の歩を切らせています。ただし本局の場合、坂田は「5五の位」は取っていませんね。そこが違う。一応先手の主張としては、「素早く理想の銀の位置5七銀を実現した」ということにあります。

この場合は、後手も‘横歩’は取りにくいです。角交換がすぐにできるので横歩を取ると乱戦になりやすいからです。というわけで関根八段は飛車を引き飛車にするのですが、その前に8八角成と角を換えます。これはどういうことかといいますと、「角交換将棋に5筋をつくな」という格言を思い出していただきたい。要するに、坂田は5筋を突いている、だから角交換すれば先手が模様を取りづらいだろう、という主張。

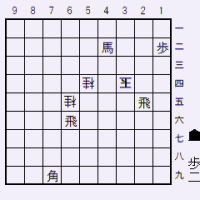

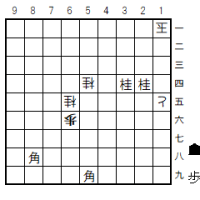

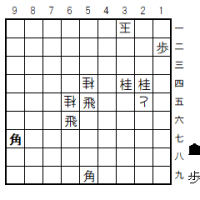

それでこのようになりまして、先手坂田は25手目に▲3五歩と仕掛けます。解説を読むと「この仕掛けは早すぎる、それで先手は苦しくなった」とあるわけですが。

この「仕掛けが早すぎ」というのはアマの僕でも判ることで、先手はまだ飛車先の歩をまったく伸ばしていませんから攻めにはならないわけです。それで3筋の歩交換となると、後手にそれを逆に利用されてしまう…。ですから、「早過ぎる」。

だけど坂田三吉はプロ棋士七段ですよ。そんなことはわかっている筈です。判っててやっているということです。

…じゃあどういうことになるのか?

この図は、後手関根が△3六歩と打って(これが坂田の仕掛けを逆用しようとする手)、坂田三吉が▲6六角と持ち角を自陣に打ったところ。

ここはもう坂田さん、苦しめなんです。いろいろと隙もあり動きづらい。

そういうわけで坂田は角を打った。とりあえずこれで後手からの△3九角打ちはないし、関根がひそかに考えている△4二飛から△4五歩というような攻めも防いでいます。▲6六角は受けの手なんです。苦しいけれど、これで坂田陣はすぐには崩れません。

それでここからまた駒組みになるんですけど、後手関根は「角」を手持ちにしていますから、その分だけ後手が優勢です。

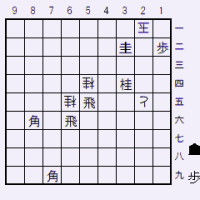

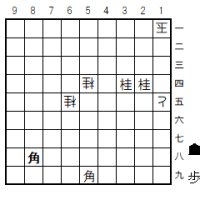

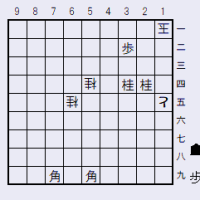

こうなりました。関根が△6五銀(52手目)と銀を出たところ。 以下、3九角、7六銀、5七金…。

この図を見てください。

上から少し進んだところですが、ここから関根八段は、3三の銀を2四、1五と出て、角を取りに来ます。さらに△7五銀で8筋から攻め、本格的な殴り合いに突入していきます。

僕は最初この棋譜を追っていた時、「なぜ関根さんは玉を入城させないのか?」と思いました。関根金次郎は、‘居玉’のままで攻めました。なぜでしょう? せっかく「矢倉城」をつくっているのに…。

解説をよく読むと、書いてありました。この図をよく見てください。坂田陣の右の「角、銀、桂」、これは“矢倉崩しの理想形”になっていますね! つまり後手が4一玉などとしていると、▲4五歩からの先手の攻めのパンチが後手に強烈に響いてきて、こらえきれない。つまり、後手が勝つためには、それより早く攻めるしかないんです。

6六に打った角が、3九に追われ、後手が調子が良いように見えていたのに、その角を1七角とするだけで、もう後手陣への脅威になっている、ということです。こうなると、坂田は関根の△6五銀(52手目)を、むしろ誘っていたのかもしれません。角を逃げたように見せかけて、実は攻めに活用するための予定の行動だったのか?

「後手余裕で優勢」に思えた将棋がいつの間にか、もうぎりぎりの勝負将棋になっているわけです。

そこからは攻め合いになり、形勢はというと、あとで調べると「関根良し」のようですが、素人の目にはもうどっちが勝つやらわかりません。観戦していた人たちははらはらして、面白かったでしょうねえ。

▲5二銀△同玉▲8二飛△6二銀▲5三金△同玉▲4六金△5四角(逆王手!)▲同飛△同玉▲7六角△6四玉…(以下略)

というようなハードパンチの応酬が続き、決着は…!?

投了図

投了図

関根金次郎の勝ち。ごつい投了図ですね。

まず一つ例を挙げたわけですが、「この頃の坂田三吉はまだ序盤が下手だった」などと書かれているんですが、そうでしょうか。僕はそれは違うと感じたんですね。しっかり考えて作戦を練った結果ああいう手を指そうと決めたという気がするんです。

坂田三吉の将棋を、競走馬に例えてみると、“追い込み馬”ではないかなあ、というのが僕の思ったことです。『銀が泣いている』の将棋もそうなんですが、自分よりも強い相手と「ちょっと苦しい」という感じの将棋を、その苦しさの重みに耐えて、そこで何か“アイデア”を得て、苦しさから抜け出して逆転、そういう将棋が多いです。そのアイデアの核に「角打ち」というのが坂田さんの場合非常によくある。強い相手に逆転をするためには、相手の意表を突かなければいけませんから…、その意表を突くというのが、坂田の場合は「自陣角」としてよく表われます。「そんなところに角を打つのか!」という感じで。(中原誠名人は大山康晴との対局を重ねるうちに、「桂馬で意表を突く」ことで大山の読みをやっと上回ることができるようになったと言っていますね。)

この将棋は関根金次郎のリードに追いつけなかったようですが。でも、敢えて相手に一歩リードを許すのが“坂田流”ではないかと。

坂田三吉はまた、他にも序盤、後手番で変なことをやって話題になっていますね。「角頭歩突き」、「後手一手損角換わり」、それから後に「坂田流向かい飛車」と呼ばれるようになった戦法。それらを指すことで序盤早々むしろ坂田は苦しめになる。だけどそれが“坂田の土俵”だったのではないかと思うのです。

サッカーでいうところの「カウンター戦術」です。相手にボールを持たせて前のめりにさせて、自分は苦しめだけども、相手も隙ができやすいからそれを狙っている。ちょっとつらいぐらいが楽しいというか、最後に勝てばよい、と思っている。相手の前進する力、圧力を利用するわけです。坂田三吉の勝負の性格、将棋のつくりはそういう型であったのではないかと思うのです。

そういうタイプが、逆に“逃げ馬”の勝ち方はをしようとすると、結局は転びやすい。序盤から優勢になって、完勝してやろうとする、そういう理論派によくあるタイプの将棋とは対極のところに、坂田将棋はあったのではないかというのが僕の感じたことです。

ですから坂田さんは‘ほんの少し’相手にリードさせる、そういう手を常に探していたのでは、と思うのです。この‘少し’のさじ加減が重要で、ちょっとでも大きすぎると強い相手だともう追いつけなくなりますから、もう慎重に慎重に手を選択する必要があります。けっして「どうやっても勝てるさ」といい加減に序盤を指しているわけではないのでは、ということです。

もう一局見てみましょう。次は4年後、1917年のやはり関根金次郎八段戦。この時は坂田三吉も八段に昇っていました。「名人位」への野心ギラギラの時です。

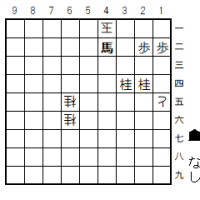

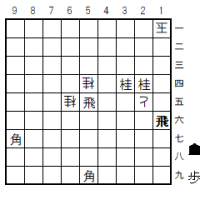

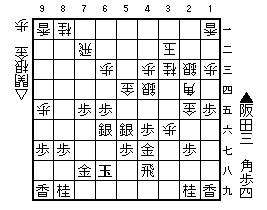

中盤で、今、後手の関根八段が、2四角と打ち、坂田が4八飛とまわって受けたところ。

この将棋は後手の関根の金銀が四枚全て前進してきていて、これらの圧力で坂田の右側を押しつぶそうとしています。そうなれば後手の勝ち。それを坂田が持ちこたえれば、後手は‘歩切れ’ですし、先手に攻めの手番がまわって先手勝ち、という場面。勝負所ですね。

ここから、△2六歩▲同歩△同金▲2七歩△2五金▲6八玉となりました。

この▲6八玉が坂田「狙いの一手」でした。ここから、△3四銀▲3七歩△5五歩▲6七銀△3五銀右と進みましたが、またまた得意のアレ、“意表の自陣角”を坂田三吉は打ちました。▲6九角です。

▲6九角――この手が決め手になりました。これを打つための、数手前の6八玉でした。

「どうやっても勝ちがない」と悟った関根八段は、△4六銀以下の攻めに出て、散ります。△4六銀▲同金△同角▲同飛△3五金…(以下略)

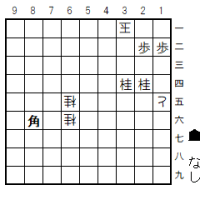

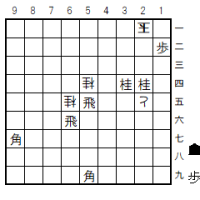

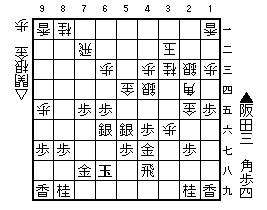

投了図

投了図

もう関根より坂田が強いのでは、とも噂されるようになりました。これが坂田三吉の絶頂期です。「6九角」はまさに“八段の角”という感じですね。(八段=名人格の実力の意味)

『9四歩の謎』(岡本嗣郎著)の中に出てくる内藤国雄九段の言葉。

「あの人は茶目っ気はありますが、対局では、ものすごく真剣で、とにかく苦しんでいるんですよ。苦しんで、苦しんで指している。」

「南禅寺の決戦」の坂田さんは娘のタマエを連れてきました。娘に「苦しむ父の姿を見ておいてもらいたい」からだというのです。

苦しんで苦しんで、指す。そうすることで、坂田三吉は、そこでなにか「光が見える」。 つまり「いい手が浮かぶ」。 そういうことを経験上何度か体験し、その苦しみの中から生まれてくる「いい手」を強く信じていたのではないでしょうか。

だから敢えて苦しい状況に身を置く――。

もう一つ。阪田三吉・土居市太郎戦。坂田47歳、土居29歳。

これは上の関根戦の1週間後の対局。関根は撃破しても、まだ土居市太郎がいました。土居は関根の1番弟子で七段でしたが、この時の東京の最強者と見なされていました。自信漲る坂田の挑戦に土居は「平手なら、やる」と受けました。これで坂田が勝てば、「日本一強い男は大阪の坂田」という証明になる、という重みのある一戦。

後手番坂田、一手損して角を交換。この将棋がプロで初の「一手損角換わり戦法」となります。この重要な対局でこんな手を指す、それが坂田の勝負術。

「相腰掛銀」の形から、先手土居が仕掛けた。4五歩、同歩、2四歩、同歩、3五歩、4三金右、に土居市太郎、▲4一角と角を打ち込む。

以下、飛車を切っての猛攻。土居の攻め、坂田の受け。

坂田、2四歩とすれば取れる銀をとらず、△2五角と打つ。またしても重要なところで出た、「坂田の角」。3四の桂馬を守る受けの手です。 坂田三吉、これで勝ちを確信。(この手は「意表を突く」というほどではないですが。)

ところがこの数手後、坂田、誤る。勝ちと見切ったはずの手が、土居の勝ちになっていた。逆転。 土居市太郎の勝ち。

この将棋で坂田は終盤、土居が手洗いに立った時、「この将棋わての勝ちでっせ」と周囲に話しかけたと記録されています。そして、終わりの方は、「負けや、負けや」と言いながら指していたとあります。

こうして見ると、坂田三吉が序盤でむしろ自分にとって不利となりそうな手を指すのは、坂田流の“戦術”の一部にすぎず、すると、「南禅寺」での「9四歩」もなんら不思議な手でもなく、坂田さんが全力でお馴染みの“坂田三吉らしい一手”で勝ちに来たということだろうと思えるのです。

坂田は、「木村はん、どうしますか?」と、9四歩とぬるそうな手を指して、相手にボールを渡したのです。

「南禅寺の決戦3」につづく

過去記事

『銀が泣いている』 (1) (2) (3) (4) (5)

この手が話題を呼びました。「なぜ、坂田は二手目に9四歩、なのか?」 常識外の手でした。要するに、あまり重要ではなさそうな手を指したのですが、「なんでだろう?」と。

『9四歩の謎』(岡本嗣郎著)では、坂田三吉がどういうつもりでその2手目「△9四歩」を指したかということが調べられています。坂田三吉本人が何も語っていないので真実は飽くまで“謎のまま”なのですが。それぐらい興味をそそられる“手”ということですね。

この本には、その坂田の「△9四歩」についての朝刊記事を当時手にして読んだ青年作家織田作之助の反応が紹介されています。というのは、織田作之助は後に『聴雨』という短編作品の中でその時の自分の心情を書き残しているからです。織田は

「私は九四歩つきという一手のもつ青春に、むしろ恍惚としてしまったのだ。」

「私はその夜一晩中、この九四歩の一手と二人でいた。もう私は孤独ではなかった。」

と書いています。

この織田作之助という作家は『夫婦善哉』という作品が映画化もされてよく知られている。それと当時は違法ではなかったというヒロポンという薬を打って仕事を頑張っていたことでも割と出てくる名前である。ヒロポンは戦後の多忙な漫画家などもよく使ったらしいです。いや、そのことはどうでもいい。

織田作之助はこの1937年の当時24歳、結核を患い、学校へ行かなくなり、大阪の街をとぼとぼと歩く…というような生活で、まだ作家になる前の青年でした。その暗い気持ちで毎日を過ごしていた織田が、なんと「坂田の9四歩」に出会ってから孤独ではなくなった、というのだから、これは“大変な一手”でした。

『9四歩の謎』は力作ノンフィクションで、非常に面白い本です。ここには坂田三吉の「△9四歩」についてプロ棋士等の様々な意見が取材されています。(能条純一への取材はいらなかったんじゃないかな~。)

数年前に僕はこのブログに『銀が泣いている』という記事を書いて関根金次郎・坂田三吉の対局の棋譜を一つ紹介したことがあります。その時に坂田三吉の指した将棋の棋譜を解説を読みつつ十数局並べたのですが、以下にその時に坂田将棋について感じたこと等を書いてみます。一素人の感想としてお聞きください。

それでまず1913年の、関根金次郎・坂田三吉五番勝負の第2局から。

この将棋は、この二人の初めての「平手」戦です。第1局が、例の『銀が泣いている』の将棋で、それは「香落ち」だったのですが、この第1局に坂田さんが勝利したので、ついに「平手」戦が実現したというわけです。当時の段位は関根八段、坂田七段です。

▲7六歩 △3四歩 ▲4八銀 △8四歩 ▲5六歩 △8五歩

▲5七銀 △8六歩 ▲同 歩 △同 飛 ▲7八金

二人の初の平手将棋はこういう出だしです。そう、僕がこれまでカテゴリー「横歩取りスタディ」の記事中でいくつか紹介してきた“古風なあの形”の類似型ですね。先手の坂田はじつにあっさり後手の関根に飛車先の歩を切らせています。ただし本局の場合、坂田は「5五の位」は取っていませんね。そこが違う。一応先手の主張としては、「素早く理想の銀の位置5七銀を実現した」ということにあります。

この場合は、後手も‘横歩’は取りにくいです。角交換がすぐにできるので横歩を取ると乱戦になりやすいからです。というわけで関根八段は飛車を引き飛車にするのですが、その前に8八角成と角を換えます。これはどういうことかといいますと、「角交換将棋に5筋をつくな」という格言を思い出していただきたい。要するに、坂田は5筋を突いている、だから角交換すれば先手が模様を取りづらいだろう、という主張。

それでこのようになりまして、先手坂田は25手目に▲3五歩と仕掛けます。解説を読むと「この仕掛けは早すぎる、それで先手は苦しくなった」とあるわけですが。

この「仕掛けが早すぎ」というのはアマの僕でも判ることで、先手はまだ飛車先の歩をまったく伸ばしていませんから攻めにはならないわけです。それで3筋の歩交換となると、後手にそれを逆に利用されてしまう…。ですから、「早過ぎる」。

だけど坂田三吉はプロ棋士七段ですよ。そんなことはわかっている筈です。判っててやっているということです。

…じゃあどういうことになるのか?

この図は、後手関根が△3六歩と打って(これが坂田の仕掛けを逆用しようとする手)、坂田三吉が▲6六角と持ち角を自陣に打ったところ。

ここはもう坂田さん、苦しめなんです。いろいろと隙もあり動きづらい。

そういうわけで坂田は角を打った。とりあえずこれで後手からの△3九角打ちはないし、関根がひそかに考えている△4二飛から△4五歩というような攻めも防いでいます。▲6六角は受けの手なんです。苦しいけれど、これで坂田陣はすぐには崩れません。

それでここからまた駒組みになるんですけど、後手関根は「角」を手持ちにしていますから、その分だけ後手が優勢です。

こうなりました。関根が△6五銀(52手目)と銀を出たところ。 以下、3九角、7六銀、5七金…。

この図を見てください。

上から少し進んだところですが、ここから関根八段は、3三の銀を2四、1五と出て、角を取りに来ます。さらに△7五銀で8筋から攻め、本格的な殴り合いに突入していきます。

僕は最初この棋譜を追っていた時、「なぜ関根さんは玉を入城させないのか?」と思いました。関根金次郎は、‘居玉’のままで攻めました。なぜでしょう? せっかく「矢倉城」をつくっているのに…。

解説をよく読むと、書いてありました。この図をよく見てください。坂田陣の右の「角、銀、桂」、これは“矢倉崩しの理想形”になっていますね! つまり後手が4一玉などとしていると、▲4五歩からの先手の攻めのパンチが後手に強烈に響いてきて、こらえきれない。つまり、後手が勝つためには、それより早く攻めるしかないんです。

6六に打った角が、3九に追われ、後手が調子が良いように見えていたのに、その角を1七角とするだけで、もう後手陣への脅威になっている、ということです。こうなると、坂田は関根の△6五銀(52手目)を、むしろ誘っていたのかもしれません。角を逃げたように見せかけて、実は攻めに活用するための予定の行動だったのか?

「後手余裕で優勢」に思えた将棋がいつの間にか、もうぎりぎりの勝負将棋になっているわけです。

そこからは攻め合いになり、形勢はというと、あとで調べると「関根良し」のようですが、素人の目にはもうどっちが勝つやらわかりません。観戦していた人たちははらはらして、面白かったでしょうねえ。

▲5二銀△同玉▲8二飛△6二銀▲5三金△同玉▲4六金△5四角(逆王手!)▲同飛△同玉▲7六角△6四玉…(以下略)

というようなハードパンチの応酬が続き、決着は…!?

投了図

投了図関根金次郎の勝ち。ごつい投了図ですね。

まず一つ例を挙げたわけですが、「この頃の坂田三吉はまだ序盤が下手だった」などと書かれているんですが、そうでしょうか。僕はそれは違うと感じたんですね。しっかり考えて作戦を練った結果ああいう手を指そうと決めたという気がするんです。

坂田三吉の将棋を、競走馬に例えてみると、“追い込み馬”ではないかなあ、というのが僕の思ったことです。『銀が泣いている』の将棋もそうなんですが、自分よりも強い相手と「ちょっと苦しい」という感じの将棋を、その苦しさの重みに耐えて、そこで何か“アイデア”を得て、苦しさから抜け出して逆転、そういう将棋が多いです。そのアイデアの核に「角打ち」というのが坂田さんの場合非常によくある。強い相手に逆転をするためには、相手の意表を突かなければいけませんから…、その意表を突くというのが、坂田の場合は「自陣角」としてよく表われます。「そんなところに角を打つのか!」という感じで。(中原誠名人は大山康晴との対局を重ねるうちに、「桂馬で意表を突く」ことで大山の読みをやっと上回ることができるようになったと言っていますね。)

この将棋は関根金次郎のリードに追いつけなかったようですが。でも、敢えて相手に一歩リードを許すのが“坂田流”ではないかと。

坂田三吉はまた、他にも序盤、後手番で変なことをやって話題になっていますね。「角頭歩突き」、「後手一手損角換わり」、それから後に「坂田流向かい飛車」と呼ばれるようになった戦法。それらを指すことで序盤早々むしろ坂田は苦しめになる。だけどそれが“坂田の土俵”だったのではないかと思うのです。

サッカーでいうところの「カウンター戦術」です。相手にボールを持たせて前のめりにさせて、自分は苦しめだけども、相手も隙ができやすいからそれを狙っている。ちょっとつらいぐらいが楽しいというか、最後に勝てばよい、と思っている。相手の前進する力、圧力を利用するわけです。坂田三吉の勝負の性格、将棋のつくりはそういう型であったのではないかと思うのです。

そういうタイプが、逆に“逃げ馬”の勝ち方はをしようとすると、結局は転びやすい。序盤から優勢になって、完勝してやろうとする、そういう理論派によくあるタイプの将棋とは対極のところに、坂田将棋はあったのではないかというのが僕の感じたことです。

ですから坂田さんは‘ほんの少し’相手にリードさせる、そういう手を常に探していたのでは、と思うのです。この‘少し’のさじ加減が重要で、ちょっとでも大きすぎると強い相手だともう追いつけなくなりますから、もう慎重に慎重に手を選択する必要があります。けっして「どうやっても勝てるさ」といい加減に序盤を指しているわけではないのでは、ということです。

もう一局見てみましょう。次は4年後、1917年のやはり関根金次郎八段戦。この時は坂田三吉も八段に昇っていました。「名人位」への野心ギラギラの時です。

中盤で、今、後手の関根八段が、2四角と打ち、坂田が4八飛とまわって受けたところ。

この将棋は後手の関根の金銀が四枚全て前進してきていて、これらの圧力で坂田の右側を押しつぶそうとしています。そうなれば後手の勝ち。それを坂田が持ちこたえれば、後手は‘歩切れ’ですし、先手に攻めの手番がまわって先手勝ち、という場面。勝負所ですね。

ここから、△2六歩▲同歩△同金▲2七歩△2五金▲6八玉となりました。

この▲6八玉が坂田「狙いの一手」でした。ここから、△3四銀▲3七歩△5五歩▲6七銀△3五銀右と進みましたが、またまた得意のアレ、“意表の自陣角”を坂田三吉は打ちました。▲6九角です。

▲6九角――この手が決め手になりました。これを打つための、数手前の6八玉でした。

「どうやっても勝ちがない」と悟った関根八段は、△4六銀以下の攻めに出て、散ります。△4六銀▲同金△同角▲同飛△3五金…(以下略)

投了図

投了図もう関根より坂田が強いのでは、とも噂されるようになりました。これが坂田三吉の絶頂期です。「6九角」はまさに“八段の角”という感じですね。(八段=名人格の実力の意味)

『9四歩の謎』(岡本嗣郎著)の中に出てくる内藤国雄九段の言葉。

「あの人は茶目っ気はありますが、対局では、ものすごく真剣で、とにかく苦しんでいるんですよ。苦しんで、苦しんで指している。」

「南禅寺の決戦」の坂田さんは娘のタマエを連れてきました。娘に「苦しむ父の姿を見ておいてもらいたい」からだというのです。

苦しんで苦しんで、指す。そうすることで、坂田三吉は、そこでなにか「光が見える」。 つまり「いい手が浮かぶ」。 そういうことを経験上何度か体験し、その苦しみの中から生まれてくる「いい手」を強く信じていたのではないでしょうか。

だから敢えて苦しい状況に身を置く――。

もう一つ。阪田三吉・土居市太郎戦。坂田47歳、土居29歳。

これは上の関根戦の1週間後の対局。関根は撃破しても、まだ土居市太郎がいました。土居は関根の1番弟子で七段でしたが、この時の東京の最強者と見なされていました。自信漲る坂田の挑戦に土居は「平手なら、やる」と受けました。これで坂田が勝てば、「日本一強い男は大阪の坂田」という証明になる、という重みのある一戦。

後手番坂田、一手損して角を交換。この将棋がプロで初の「一手損角換わり戦法」となります。この重要な対局でこんな手を指す、それが坂田の勝負術。

「相腰掛銀」の形から、先手土居が仕掛けた。4五歩、同歩、2四歩、同歩、3五歩、4三金右、に土居市太郎、▲4一角と角を打ち込む。

以下、飛車を切っての猛攻。土居の攻め、坂田の受け。

坂田、2四歩とすれば取れる銀をとらず、△2五角と打つ。またしても重要なところで出た、「坂田の角」。3四の桂馬を守る受けの手です。 坂田三吉、これで勝ちを確信。(この手は「意表を突く」というほどではないですが。)

ところがこの数手後、坂田、誤る。勝ちと見切ったはずの手が、土居の勝ちになっていた。逆転。 土居市太郎の勝ち。

この将棋で坂田は終盤、土居が手洗いに立った時、「この将棋わての勝ちでっせ」と周囲に話しかけたと記録されています。そして、終わりの方は、「負けや、負けや」と言いながら指していたとあります。

こうして見ると、坂田三吉が序盤でむしろ自分にとって不利となりそうな手を指すのは、坂田流の“戦術”の一部にすぎず、すると、「南禅寺」での「9四歩」もなんら不思議な手でもなく、坂田さんが全力でお馴染みの“坂田三吉らしい一手”で勝ちに来たということだろうと思えるのです。

坂田は、「木村はん、どうしますか?」と、9四歩とぬるそうな手を指して、相手にボールを渡したのです。

「南禅寺の決戦3」につづく

過去記事

『銀が泣いている』 (1) (2) (3) (4) (5)