基本ドラマは見ませんが、NHKの大河ドラマは別です。昔から、休日が終わった日曜日の夜にけだるく見ています。さて、朝ドラの雰囲気で始まった「いだてん」がやっと面白くなりそうです。そりゃあ出演者が豪勢だもの、面白くなければ割が合わないです。ただ、ビートたけしだけは面白くない、そもそも活舌が悪い。ミスキャストです。

そんな中、「播磨足袋」の跡が大塚にあると聞いて探しに来ました。小石川台地の上にあるこの弁当屋らしいです。

店頭には、今文京区の商店街に溢れているこのバナーがつり下げられています。

この路地を入った所らしい・・・

ありました!

左手の2つのエアコン室外機の間にありました。これじゃあ、弁当屋にあると知らなければ、なかなか見つけられません。ところで、播磨の出だから「播磨屋」らしいけど、足袋屋の親父はコテコテのべらんめえですね。 と思ったら、近くに「播磨坂」がありました。地名なのですね。

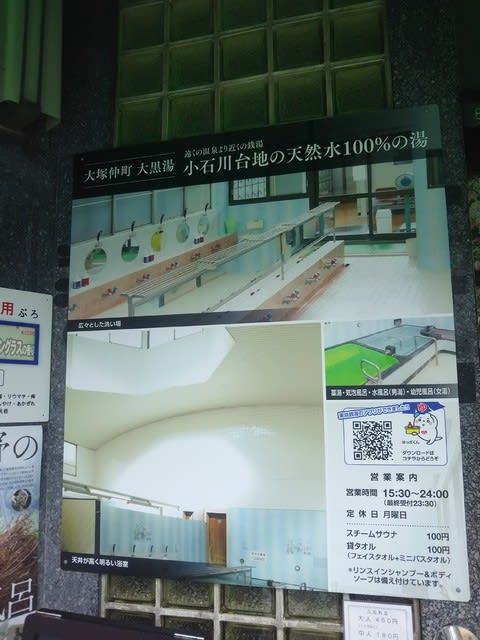

さて、弁当屋を見つけるには、大塚3丁目の交差点近く(悠仁さまのお茶の水女子大学附属中学校の傍)で空を見上げます。するとこの「大黒湯」の煙突があります。

こんな高級文京地区で、ある意味違和感があってすぐ見つかります。銭湯がある事自体不思議な街なのです。

ここにも庇に金栗四三のバナーがあります。弁当屋はその左の交差点角です。

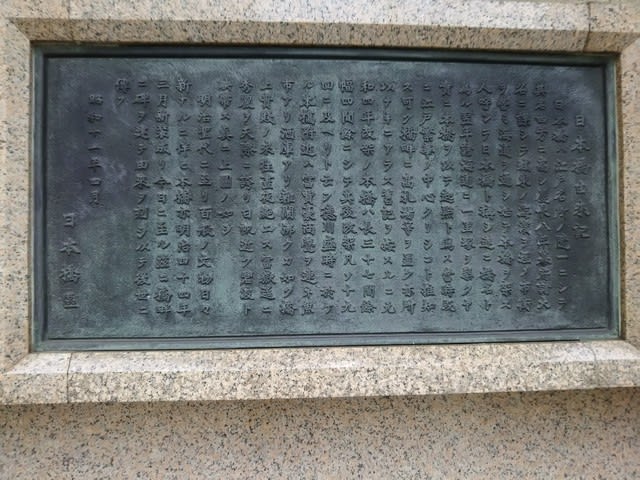

そして、東京オリムピック開催に向けて熱い加納治五郎先生は、台地の麓の後楽園に立っています。

が

が