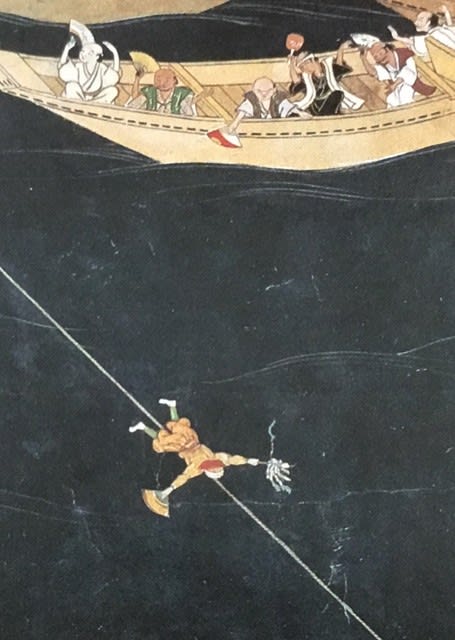

「 津島祭礼図屏風 」( 大英博物館蔵 「綴プロジェクト」高精細複製品より )

祭船から伴船へ張った綱を渡る人形

「 津島祭礼図屏風 」の朝祭りの場面に大山とその伴船に綱を張って曲芸を披露する

シーンがあります 。

津島市文化財専門委員の樋田 豊氏 ( 故人 )は尾張藩士 内藤東甫が安永年間

( 1772〜1780 )に記した地誌から引用して

「 ハヤブサと称する綱渡り、……下構村 ノ山車、人形綱渡り 」と記しています 。

下構村 ( しもがまえむら )は津島五ヶ村の一つでハヤブサに人気があったようです。

下構村の大山の上から凡そ30メール下の伴船に綱渡りをしているのは人形ですが、

人間の場合もあるようです。

「津島祭礼図屏風」( 大英博物館蔵 )の 「蜘蛛舞」🕷

狂言研究家の藤岡道子氏は数少ない能狂言の絵画資料を集めて、比較研究した論文を

発表しておられますが、その中で数ある「 洛中洛外図 」を中心に 「蜘蛛舞」の出て

くるシーンを抽出 。「蜘蛛舞を家芸として世襲する家があったようだ」としています。

「 蜘蛛舞 」が出てくるのは、「 洛中洛外図 」杉原美術館蔵の池田本、妙法寺 ( 佐渡 )

蔵の他に個人蔵の「 絵入り謡本 百万 」、大英博物館蔵 「 津島祭礼図屏風 」、

ギメ美術館蔵「 津島祭礼図屏風 」となっています。

「 洛中洛外図 」 池田本、妙法寺蔵 それに「 絵入り謡本 百万 」とも曲芸師がクモの

ように両手両足を広げて張られた綱を降下しているシーンが描かれています 。

これに対して、「 津島祭礼図屏風 」は両方とも人形です。

いずれにしても、「 蜘蛛舞 」は、能や狂言、歌舞伎の幕間に上演されたのでは

なかろうかという結論になっています 。

「 津島祭礼図屏風 」の朝祭りに出てくる能人形、宵祭りに描かれている女歌舞伎と

何か関連があるのかもしれません。

( 藤岡道子「 狂言の絵画資料の収集 」インターネットを参考に )

ところで、「 津島祭礼図屏風 」に描かれている綱渡りのシーン、よく見ると、

どうも人形ではなく、曲芸師のようにも見えます 。

私はこのところ、江戸時代前期に描かれた幾つかの「 洛中洛外図 」「 祭礼図 」の

実物や図録を仔細に見ていますが、その中に「 津島祭礼図屏風 」に出てくるシーン

のお手本になったと思われる箇所を僅かながら発見しました 。

この件はもう少し調べた上でお伝えしますが、「 津島祭礼図屏風 」の綱渡りのシーン

もひょっとして、これを描いた絵師は津島天王祭の実景からではなく、「洛中洛外図 」

池田本に出てくる曲芸師をお手本にした可能性もあるようにも思えますが …… 。 つづく