2022.09.17 初版

1927年12月17日に発生した草鞋峡での事件について、NNNドキュメントや清水潔氏の著書に興味深い情報があったので、これを起点にして主に「計画的処刑説」の視点で検証してみる。

《要旨》

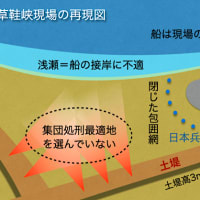

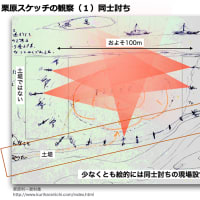

1)現場の再現描写の中で、岸辺の捕虜集団を三方から囲って射撃したというが、これは同士討ちの危険があり、処刑場の設営としてはおかしい。捕虜集団を囲む横幅は約100m、この距離で味方同士が撃ち合う体制になる。激戦をくぐり抜けてきた第65連隊が同士討ちリスクに気づかないはずがない。

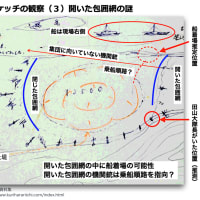

2)一部の再現描写では同士討ちリスク回避のために、捕虜を囲む鉄条網の終端部に設置した松明に火を灯し、射撃規制用の目印にしたという話があるが、これもおかしい。栗原伍長は包囲網右側にいたというが、松明射撃規制があれば撃てる範囲が狭くなる。しかし、栗原伍長は撃ったと証言しているし、松明射撃規制に言及した形跡もない。そして、鉄条網はなかったという。

3)より詳細な地図を用いて事件現場の比定を行ったところ、三方を囲む日本軍の下辺は土堤だったが左右の辺は土堤ではなかった。集団処刑を考えるなら2辺の土堤の上から射撃した方が良い。その場所は現場から200mほどずれている。集団処刑を狙った場所選定ではないことがわかる。

4)栗原スケッチをさらに詳しく観察すると、実は岸辺に捕虜集団を囲い込んだ包囲網のうち左辺は内側に閉じているが、右辺は岸辺に向かって開いている。そして、右辺の開いた包囲網の機関銃は捕虜集団に向けられていない。未だ証言には出てこないが、開いた包囲網の中に船着場とそこへ向かう乗船順路があったものと思われる。そして田山大隊長は現場全体を視野に収めやすく船着場にも近い土堤右端にいた。

5)第一機関銃隊二等兵氏の証言から重機関銃の射撃状況が判明した。約10分間に、0.7秒の連射と16秒の待機時間、その繰り返し。捕虜集団に狂ったように撃ちまくったというイメージではない。むしろ、機関銃分隊長は薄明かりの中で、射撃目標を精密に見定めて逐一射撃指示していたと思われる。また、重機関銃は65連隊が保有する半数しか動員していない。

《1. 月齢と天候》

各論に入る前に、現場状況の確認として当時の月齢などを見てみる。

草鞋峡で事件があった12月17日はちょうど満月で、しかも月の南中時刻が23:55なので、まさに事件発生時刻には満月が頭上にあったものと思われる。

事件当時に射撃音を聞き、後日現場で遺体の山を見た鈕先銘氏も草鞋峡の事件は月夜だったと書いている。

農歴は月の運行が基準なので、農歴の日付で月齢がわかる。

死体の処理は一~二か月たってからようやく実施された。正確な日にちは覚えていないが、大虐殺のあったあの夜は月夜だったから、暦で換算すると旧暦十一月十五日前後で、たしか新年まで約一か月半を残す頃だった。(P242)

還俗記 鈕先銘 /南京事件資料集 2中国関係資料編

天候については、小野日記から拾い読みすると17日は晴れ、18日は朝から曇りだったとのこと。ただ、人によっては事件当時は小雪が舞うこともあったと書いていたようだから、満月の光が煌々と照らす状況ではなかったかもしれない。

小野日記とは次の書籍に収録された陣中日記を指す。

南京大虐殺を記録した皇軍兵士たち /小野 賢二

https://www.amazon.co.jp/dp/4272520423/

https://www.amazon.co.jp/dp/4272520423/

《2. 草鞋峡現場の再検証》

次の番組の中で、草鞋峡の現場の見取り図が出てくる。

NNNドキュメント:南京事件Ⅱ

https://www.ntv.co.jp/document/backnumber/archive/post-93.html

https://www.ntv.co.jp/document/backnumber/archive/post-93.html

下図はそのシーンを模写して再現した図である。(一部に補足説明を加筆している)

このように捕虜を鉄条網で囲った河岸に集め、周囲を日本兵が取り囲んで一斉に射撃したというのである。

この現場見取り図を起点に掘り下げていく。

なお、ひとつ言わせていただくと、実際の放送では船を画面左上の「1937年12月17日」という文字列の背後に隠していたのだが、それは姑息というものだろう。

(“鉄条網”の正体)

なるほど、次の清水潔氏の著書には「有刺鉄線か何か」というのが登場している。

海軍施設から2・5キロ下流の河原で「大湾子」と呼ばれる場所だという。そこに連行された捕虜の数は一万人以上とも言われている。現場にいた第一大隊本部行李係の二等兵のビデオテープの証言。

「とにかく一万人も集めるっていうんだから相当広い砂原だったね。有刺鉄線か何かを周囲に張った」

「とにかく一万人も集めるっていうんだから相当広い砂原だったね。有刺鉄線か何かを周囲に張った」

「南京事件」を調査せよ /清水潔

そして、清水潔氏による再現描写が続く。

(清水潔氏による再現描写)

江岸の広い空間に、ひときわ大きな柳の木がぽつんと立っていた。日本兵たちがその一帯を整地して杭を打ち鉄条網を張っていた。次第に形を成していくのは、半円形の大きな広場だった。鉄条網の外側には砂が盛られていく。銃座だった。12機以上もの重機関銃が運び込まれ、銃口が半円の内側に向けて設置された。重機の間には軽機関銃もセットされていった。

江岸の広い空間に、ひときわ大きな柳の木がぽつんと立っていた。日本兵たちがその一帯を整地して杭を打ち鉄条網を張っていた。次第に形を成していくのは、半円形の大きな広場だった。鉄条網の外側には砂が盛られていく。銃座だった。12機以上もの重機関銃が運び込まれ、銃口が半円の内側に向けて設置された。重機の間には軽機関銃もセットされていった。

「南京事件」を調査せよ /清水潔

しかし、『南京の氷雨』その他に収録されている関係者の証言や、現場からの脱出に成功した捕虜の側の証言からは、有刺鉄線や鉄条網で現場を囲ったという話を見たことがないので怪しく思う。

幕府山事件をめぐっては栗原利一氏(第65連隊第1大隊、伍長)がスケッチを残している。

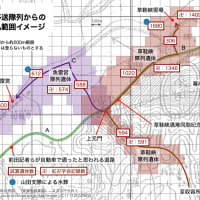

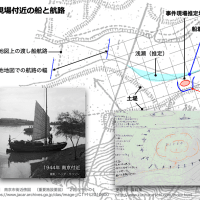

そこにあった現場のスケッチと、当時の地図を照合すると下図のように現場を比定することができる。河岸と幕府山の等高線の位置関係に注目すると良い。

すなわち、現場の下辺は「土堤」であることがわかる。当時の写真を見るとその土堤は遠目には田んぼの畦道のように見えるが、幅も高さももっとある。土堤の上の道幅も小型車両が走れるほど。

現場の周囲に機関銃を配置するなら、土堤という高所を選ぶのは合理的である。

ただし、現場の左右辺には土堤はない。栗原スケッチを見ても下辺の土堤とは違う。

また集団処刑を狙うなら、その左側200m付近であれば左辺と下辺の土堤2辺という高所を使えたのに、そのような現場選定はしていなかった。

上図に引用しているスケッチと地図は以下の通り。

栗原スケッチの参照ページ直リンク

http://www.kuriharariichi.com/sketch/to_0040/0028.html

附図 南京市街近傍図 (重要施設要図) 2万5千分の1

https://www.jacar.archives.go.jp/das/image/C11112010600

http://www.kuriharariichi.com/sketch/to_0040/0028.html

附図 南京市街近傍図 (重要施設要図) 2万5千分の1

https://www.jacar.archives.go.jp/das/image/C11112010600

関連記事はこちら。

実は、清水潔氏は上図左側の栗原スケッチを見て「広い河原には半円形が描かれている。円の後方が揚子江で断ち切られている形だ。ぐるりと囲んでいるのは柱と鉄条網のようだ」と推理しているのである。

地図で見る限り、包囲網の少なくとも下辺は「土堤」である。

(「侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆」所蔵の絵画)

南京にある「侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館」に次の絵画が展示されている。

この絵画のタイトルを把握していないのだが、情景的には草鞋峡の現場に酷似している。

周囲を囲む日本兵がいる場所は若干高台になっているのがわかる。そこに機関銃を据え付けて、やや下方に向けて発砲している。つまり、ここが土堤だと思われる。

この絵画の左方向は地図でいうと現場の南西で、河の水面が見える。絵画の右方向は北東に当たる。そして、画面奥の方向つまり河岸に沿った方向には土堤らしきものは描かれていないし、日本兵がいるのかどうかもわからない。この特徴も地図で見る地形と一致している。

そして、この土堤らしき高台には特に鉄条網のようなものは見えない。

ちなみに、上の絵画では射撃されている集団はいかにも一般市民のような様相だが、収容所での写真や移送場面の写真を見る限り(清水潔氏の著書にも掲載されてる)、全員が青壮年男性であり、女性、老人、子供などがいるようには見えない。

(土堤高の試算)

「土堤」という文字からは、我々はあまり高さを感じない印象も受けると思うが、そういう決めつけをするとだいたい間違えるのがこの南京考察である。

そこで、揚子江の水位の季節変動と、土堤の建設目的から考察してみる。

土堤の主目的は、地図を見てもわかるが揚子江の河岸の土地を開拓して田畑を広げ、揚子江の増水期にも田畑を水から守ることにある。

そこに、揚子江の水位の季節変動を加味し、かつ証言その他の現場状況を加えていくと推理ができる。

草鞋峡で事件があったときには、当然だが現場は陸地だった。また、現場設営の将兵によれば葦などが生えてたというから、春になれば水没するような土地だったとする。

これらの条件を考えると、草鞋峡事件現場から土堤を見上げた場合、高さ約3mあったように思えるのである。

ここまで高いと「土堤」と言っても、田舎のちょっとした土盛りの城の趣すらある。冷静に考えれば揚子江という大河川の堤防なのだから、当たり前なのかもしれないが。

処刑場としての射撃前提なら、現場設営においてこれを利用しないわけがない。

《3. 現場設営の不審点》

現場設営に関していくつか不審点があるので以下に述べる。

(唐光譜氏の証言)

捕虜として草鞋峡の現場に連行され生還した唐光譜氏がこう書いている。

六日目の朝、まだ明けないうちに敵は私たちを庭に出し、すべての人の肘同士を布で縛ってつなぎあげた。全部を縛りおわると、すでに午後二時過ぎであった。その後敵は銃剣でこの群衆を整列させ老虎山に向かって歩かせた。そのとき人々は腹が空いて気力もなくなっていた。敵は隊列の両側で、歩くのが遅い人を見るとその人を銃剣で刺した。十数里歩くともう暗くなった。敵は道を変えて私たちを上燕門の河の湿地から遠くない空き地に連れていった。六日六晩食物を与えられず、たくさんの道を歩いたので、一度脚を止めるともう動けなくなって地面に座り込んで立ち上がれなかった。 一時間の間、その場には数えきれないほどの人が座っていた。

このようであっても生存本能から、敵が集団虐殺をしようとしていることに感づいた。私たちは互いに歯で仲間の結び目を咬み切って逃走しようとした。人々がまだ全部咬み切らないうちに、四方で探照灯が点き、真っ黒な夜が急に明るくなり人々の眼をくらませた。つづいて河の二艘の汽船の数挺の機関銃と三方の高地の機関銃が一斉に狂ったように掃射してきた。大虐殺が始まったのだ。(P252)

このようであっても生存本能から、敵が集団虐殺をしようとしていることに感づいた。私たちは互いに歯で仲間の結び目を咬み切って逃走しようとした。人々がまだ全部咬み切らないうちに、四方で探照灯が点き、真っ黒な夜が急に明るくなり人々の眼をくらませた。つづいて河の二艘の汽船の数挺の機関銃と三方の高地の機関銃が一斉に狂ったように掃射してきた。大虐殺が始まったのだ。(P252)

私が体験した日本軍の南京大虐殺 唐光譜 /南京事件資料集 2中国関係資料編

「つづいて河の二艘の汽船の数挺の機関銃と三方の高地の機関銃が一斉に狂ったように掃射してきた。大虐殺が始まったのだ」と書いているが、これは集団処刑の現場設営としては、あまりにもあり得ないので取り上げる。

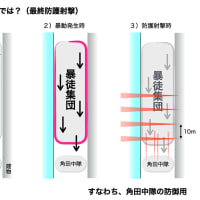

上図のように、陸上の三方に加えて二艘の汽船からまで射撃したのでは、どこから撃っても射線の先に友軍がいて、同士討ち必至の状況になってしまう。特に揺れる船からの射撃では、弾がどこに飛んでいくかわかったものではない。

上海での激戦をくぐり抜けて南京まで進軍してきた第65連隊が、このような間抜けな現場設営をするわけがない。九死に一生を得た唐光譜氏が、敵の悪辣さを誇大に吹聴するあまりに話がおかしくなったものと思う。

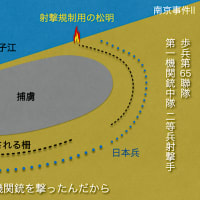

(松明の灯)

NNNドキュメントの1シーン(模写)を再掲する。

河岸にある2つの「松明」は、同士討ちを避けるために射撃範囲を規制するためのものだという。

しかし、これもおかしいのである。平面図を書いてみればわかる。

捕虜集団を半円で囲んで両側の松明で射撃規制すると、まるで水上を猛射するような体制になる。

そして、松明の外側は射撃範囲外となり、集団脱走に対処できない。また、包囲網が薄いので集団で押し寄せてきたら突破されかねない。

さらに、捕虜集団に対して重機関銃1挺でしかカバーできていないエリアが多数生じ、かつ捕虜集団との距離次第では重機関銃の死角も生じる。

というのも、三年式機関銃は「薙射角度」が36°と決まっている。

それを超えて左右に動かす場合は、重量50kg以上ある重機関銃(+三脚)を持ち上げて、ちょっとした陣地変換をしなければならない。

そのため、河面に正対する中央の重機関銃でもそれほど左右に振れるわけでもない。

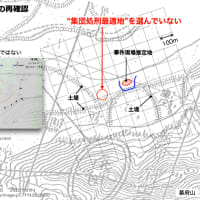

(集団処刑最適地)

本当に集団処刑場として設営するなら、重機関銃の射点は現地にあった土堤の2辺に限定して十字砲火の体制にした方がよい。

そうすれば、捕虜集団の全域に対して複数機関銃でカバーでき、さらに河岸に沿った遠方への逃亡に対しても射撃できる。ちなみに三年式機関銃の有効射程は1,700mもある。囲んでしまったらそれを活かせない。

この配置なら、重機関銃の場合は薙射角度36°という制限があるから、位置決めをしてしまえば松明の必要もない。そして、日本兵の位置も土堤の上に限定すれば同士討ちの危険はない。

また、小銃や軽機関銃のために射撃規制用の松明が必要なら、それは土堤の上に配置すべきである。

「侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館」の絵画を再掲するが、実はこれがちゃんとそうなっているのである。つまり、土堤の2辺に射点を限定している。そして、土堤の下に降りている日本兵はいない。

集団処刑の現場設営というのはこうやるのだと中国側の方がわかっているようである。

両角連隊長手記の事件発生時の描写にこう書いてある。

二千人ほどのものが一時に猛り立ち、死にもの狂いで逃げまどうので如何ともしがたく、我が軍もやむなく銃火をもってこれが制止につとめても暗夜のこととて、大部分は陸地方面に逃亡、一部は揚子江に飛び込み、我が銃火により倒れたる者は、翌朝私も見たのだが、僅少の数に止まっていた。(P340)

両角業作 手記 歩兵第65聯隊長・歩兵大佐

南京戦史資料集 II

南京戦史資料集 II

また、第65連隊第一機関銃中隊の箭内享三郎准尉もこう証言している。

「江岸への集結のさなか、一瞬にして暴走が起こった。彼らはいっせいに立ちあがり、木の枝などを振り回しながら警備兵を襲撃し、これを倒して逃走を始めた。川に飛び込むもの、陸地を走るものなど、 暗夜の突然の事態。機関銃が射撃を始めた。このとき私の近くにいた第一大隊長田山芳雄少佐が“撃ち方やめ”を叫んだ。だが、混乱しているため命令はいき届かなかったのです」(P130)

第一機関銃中隊箭内享三郎准尉

ふくしま 戦争と人間 1 白虎編

ふくしま 戦争と人間 1 白虎編

「大部分は陸地方面に逃亡」「川に飛び込むもの、陸地を走るものなど」とある。周囲を囲んでしまうから、囲みを破られると撃てなくなる。

本気で集団処刑を計画するなら、視界が効く昼間に上述のように土堤の2辺を使って十字砲火の設定にすれば良い。

そして、その土堤の2辺が使える集団処刑最適地は、現場の200mほど隣にあった。ところが、そこを選んでいないのである。

そうしなかったのは、集団処刑などするつもりがなかったからであろう。

(「松明」の証言者は誰?)

松明に話を戻すが、いったい誰が「松明」と言っているのか清水潔氏の次の著書で検索してみた。

(私が持っているのはKindle版なので検索できる)

「南京事件」を調査せよ /清水潔

https://www.amazon.co.jp/dp/B077TP2SL8/

https://www.amazon.co.jp/dp/B077TP2SL8/

すると、「松明」という文字列で4ヶ所ヒットするのだが、うち3ヶ所は清水潔氏の再現描写の文中であり、残る1ヶ所は本文の記述の中にある。

つまり文面の形式で見る限り、いずれも清水潔氏の作文の中であり、参戦者の証言の引用文「」の中に「松明」が登場する箇所はひとつも見当たらないのである。

清水潔氏の作文を引用してみる。

(清水潔氏による再現描写)

川に面した鉄条網の開口部。その二個所の終端部には松明が用意されていた。着火ーー。炎は川面を、不安げな捕虜たちの顔を、赤く照らしだす。暗闇で複数の機関銃を乱射すれば相打ちを起こしかねない。機関銃隊員は二つの松明の「炎の間を狙って撃つように」と、あらかじめ命じられていた。外れた弾は全て川に抜けるからだ。

川に面した鉄条網の開口部。その二個所の終端部には松明が用意されていた。着火ーー。炎は川面を、不安げな捕虜たちの顔を、赤く照らしだす。暗闇で複数の機関銃を乱射すれば相打ちを起こしかねない。機関銃隊員は二つの松明の「炎の間を狙って撃つように」と、あらかじめ命じられていた。外れた弾は全て川に抜けるからだ。

「南京事件」を調査せよ /清水潔

「松明」らしきものについては、前掲の唐光譜氏と同一人物と思われるが、こちらの唐広普氏が書いている。

どういうつもりか、兵隊たちが枯草をまわりの立木などにひっかけはじめた。到着して一時間くらいたつと思われるころ、この枯草に一斉に点火された。ガソリンか石油でもかけられていたのかどうか分らないが、よく燃えあがって明るくなった。一斉射撃が開始されたのはそのときである。どの方向から何丁の機関銃などで撃ってきたのか知るよしもなく、唐さんも鶴程もすわっている姿勢から反射的に地面にはいつくばった。二人は肩をくんでいた。

唐広普 教導総隊二団三営(インタビュアー 本多勝一)

http://kk-nanking.main.jp/butaibetu/yamada/Chinese_side.html#tang_guangpu02

http://kk-nanking.main.jp/butaibetu/yamada/Chinese_side.html#tang_guangpu02

「兵隊たちが枯草をまわりの立木などにひっかけはじめた」「この枯草に一斉に点火された」という言い回しからすると、2本やそこらの本数ではなくもっと多数だったように読める。

冒頭に書いたようにその夜は満月だったが時には小雪も舞う状況だったようなので、月が隠れた時に現場全体の照明用に点火したのかもしれない。

前述の唐光譜氏は「四方で探照灯が点き」などと書いていたが、その正体はこの立木に吊るした枯草への点火のことであろう。そうすると、「四方で」という要素に注目すれば、これは現場全体を取り囲む照明用に設置したものと思われる。

そうなると、これは「鉄条網の終端部には松明」というようなものとは全然違う。

ちなみに現場設営は前述の箭内享三郎准尉らがやっているのだが、その際には木を切り倒したりする必要があったという。つまり、捕虜集団を囲む外側にはいくらでも立木が残っていたはずであり、それらを利用しただけに見える。

「田山大隊長は私たちの第一機関銃中隊の中隊長宝田長十郎中尉と相談し、揚子江岸に船着き場をつくる話し合いをした。私たちが仕事を命ぜられ、江岸に出てヤナギの木を切り倒し、乗り場になる足場などを設けた。また集合できるぐらいの広さの面積を刈り払いした。切り倒した木、刈り払いをした枝などはそのままにしておいた。実をいうと、私たちはそのとき、あの木や枝が彼らの武器となり、私たちを攻撃してくる元凶になるなどとは、神ならぬ身の知る由もなかったのです。船を集めるため江岸を歩き回って探し歩き、十隻前後は集めてきたことを記憶しています」 (P125)

第一機関銃中隊箭内享三郎准尉

ふくしま 戦争と人間 1 白虎編

ふくしま 戦争と人間 1 白虎編

(栗原伍長の御子息の説明)

現場にいた栗原利一氏(第65連隊第1大隊、伍長)の御子息は次のような説明をしている。

以下は、私が幕府山の捕虜虐殺について他の掲示板で質問を受けた際に、父に確認して回答した内容です。

幕府山の現場は、幕府山のふもとの川沿いの100m四方の凹地です。

まわりに鉄条網はありません(父によると、そんなことしてあったら捕虜に感づかれてしまうとのことでした)。

昼ころ、事前に探しておいた場所だそうです。

幕府山の現場は、幕府山のふもとの川沿いの100m四方の凹地です。

まわりに鉄条網はありません(父によると、そんなことしてあったら捕虜に感づかれてしまうとのことでした)。

昼ころ、事前に探しておいた場所だそうです。

【改訂】 付記:上記証言に対しての諸事情(栗原氏のご子息である「核心」さんからの証言)

http://kk-nanking.main.jp/butaibetu/yamada/kurihara/kurihara.html#06

http://kk-nanking.main.jp/butaibetu/yamada/kurihara/kurihara.html#06

やはり、鉄条網はなかったようである。そうすると、鉄条網の終端部の松明とはなんなのか。

(栗原スケッチの観察)

本当に処刑場として現場設営するなら、射点を土堤の2辺に限定すべきと上述した。

しかし、栗原スケッチで見る限り、実際は土堤がない左右辺の河岸付近まで降りて囲んだようである。

その栗原スケッチに沿って重機関銃の射界(36°)を重ねてみると、少なくとも絵的には同士討ちの現場設営になってしまっている。約100mの距離を挟んで味方同士で撃ち合う現場設営などあり得ない。

「計画的処刑説」を主張しようとすれば、この現場設営では不都合なのはわかる。約100mの距離を隔てて友軍同士で撃ち合う体制を取るはずがない。それゆえに、その解決策として「松明による射撃規制」を持ち出したいのもわかる。

しかし、松明に準じるものが現場にあったかもしれないにしても、それが「射撃規制用」に設置されたという話は納得できるものではない。少なくとも、現時点では参戦者による証言すらないものと理解している。

もっとも、射撃に際しては機関銃分隊長が射手に「あれの右側を撃て」などと何か位置的目安を指し示すことはあると思うが、それは位置的機会的な偶然性によるものであって、それを以て「松明による射撃規制」説を立証するものではない。

ちなみに、『南京への道 /本多勝一』に栗原利一氏(=仮名:田中三郎さん)がいた位置が書いてある。

このとき田中さん(=栗原利一伍長)がいた位置は、丘陵側の日本兵の列のうち最も東端に近いところだった。(P313)

南京への道 /本多勝一

これは、本多勝一氏が栗原氏から聞き取った内容を再構成した文面だが、表現が正確だとすると栗原氏の立ち位置は下図の場所になる。

「丘陵側の日本兵の列」というのが下辺の土堤の上の日本兵を指していると解釈した。また、「最も東端に近いところ」というから、土堤最右翼から2番目の機関銃の位置にした。

もし松明射撃規制があったら、栗原伍長は撃てる範囲が狭かったはずである。

しかし、栗原伍長は小銃を撃ち続けたというし、その際に松明射撃規制に配慮したとか苦労したという話が見当たらない。

従って、「松明による射撃規制」などというものは実在しなかったと思われる。

(後編に続く)

《改版履歴》

2022.09.17 初版

《関連記事》

《幕府山事件》概要編

https://blog.goo.ne.jp/zf-phantom/e/4997887cce0ec9d9cc7e17f92562d37c

《幕府山事件》地理編

http://blog.goo.ne.jp/zf-phantom/e/9b9a860e2c39a923405efe2946d766ed

《幕府山事件》時系列編

https://blog.goo.ne.jp/zf-phantom/e/b371d9b304f84e519677960e6b644f17

《幕府山事件》自衛発砲説

https://blog.goo.ne.jp/zf-phantom/e/13fd6d3e71081054bca30edc4a796259

《幕府山事件》魚雷営現場の外形的検証

https://blog.goo.ne.jp/zf-phantom/e/5fe165164b8b9537c71c97f707ef986b

《幕府山事件》草鞋峡現場の外形的検証(前編)

https://blog.goo.ne.jp/zf-phantom/e/e5c0c9b19ec42a60c0d038314aa4e32a

《幕府山事件》草鞋峡現場の外形的検証(後編)

https://blog.goo.ne.jp/zf-phantom/e/67c2655b8679239d13220dde13c349a7

《幕府山事件》埋葬記録の絞り込み

https://blog.goo.ne.jp/zf-phantom/e/fb155aa7d56ce5e3e43f490f8fe5eb68

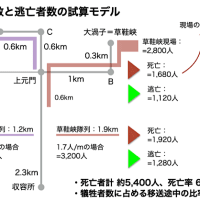

《幕府山事件》試算モデル

https://blog.goo.ne.jp/zf-phantom/e/548a45b8a1f4e8c8c0fee0fab3b670e0

《幕府山事件》本当の意図

https://blog.goo.ne.jp/zf-phantom/e/a8da8d8a68b1117afd6ea3cf649d104f

★南京大虐殺の真相(目次)

https://blog.goo.ne.jp/zf-phantom/e/9e454ced16e4e4aa30c4856d91fd2531