初座のあいさつの後 お茶壺の拝見で 口切が始まります

床の茶壺を 炉の横 道具畳に

ココまでは ほとんどの教科書が同じです

ただ 家は四畳半の小間ですので

自分が茶壺の前に座ると 葉茶漏斗を置く場所がない

思いついた場所が ここ

踏み込み畳の先

ココなら仕事がしやすいです

お口覆い お茶壺の拝見のあいさつの後は

歩く場所がないので

先に葉茶漏斗を片付けて

それから 茶壺正面に座り

印を確認して 壺を回してから

お正客様の正面に持ち出しました

広間の口切が多いですけれど

そこのところは場所におおじて 変則でいいと思います

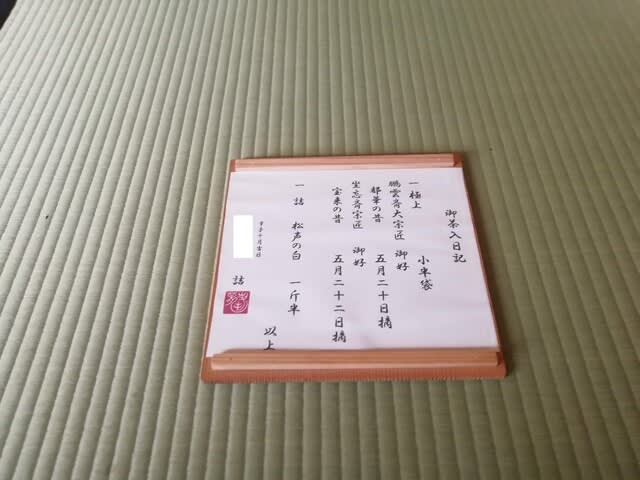

お茶入れ日記は 自作で

いつものお茶やさんの名前お借りしました

もう40年以上のお付き合いですから ご容赦を ・・・

毎年 干支だけ書き換えてます

お茶の葉は 新茶の時期に普通のお煎茶を大量に購入して

壺いっぱい詰めています

濃い茶の袋は 紙を張って 自分で制作 名前を張り付けています

お稽古ですから 所作だけ

われながら お茶に関しては まめです

口切は さんべ 伊部 ふくべ 織部 を使うということで

初炭で

ふくべの炭斗

織部の香合

横から見るとよくわかりますけれど

下げ髪という形の 作助さんの香合です

灰器が伊部 備前焼です

これで 三つそろいました

灰さじは浄益さんの小判型 でした

お釜は唐犬釜で

環が変わっています 折釘環というそうです

このお釜専用の環です

落ちそうで落ちない ちゃんとお釜が上がります

この環でなければこのお釜での炭手前はできないということですね

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます