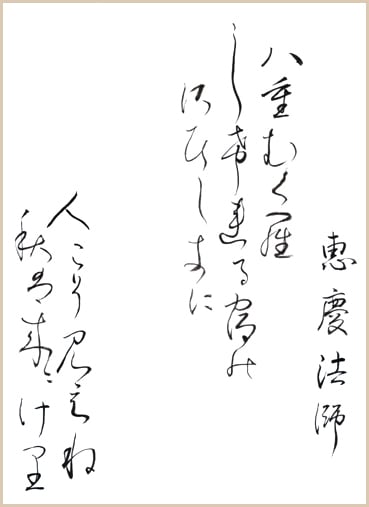

八重葎 しげれる宿の さびしきに 人こそ見えね 秋は来にけり

歌意: 幾重にもつる草の生い茂っている家の、さびしい所に、訪ねて来る人はいないけれども、秋はやって来ていたのだったよ。

作者: 恵慶法師(えぎょうほうし)

十世紀後半の人。播磨国(兵庫県)の講師(国分寺の僧侶)だったらしい。当時の一流歌人と親交があった。

『拾遺集』の詞書に「河原院にて、荒れたる宿に秋来といふ心を人人詠みはべりけるに」とある。

河原院は、源融(みなもとのとおる)が京の六条に奥州塩釜を模して造った邸宅。

融の死後は荒れ果て、恵慶のころは、親友の安法法師が住み、文人たちの交流の場となっていた。

また、『源氏物語』の夕顔の巻の、荒廃した邸である「某の院」のモデルともされている。

「八重葎・・・」の「八重」は、幾重にもの意味。「葎(むぐら)」は、つる性の雑草の総称。「八重葎」は、邸宅の荒廃ぶりを描写する場合に象徴的に用いられる表現。

風趣をきわめたとされる源融の河原院も、時の流れのなかで荒れ果てて、今は訪れる人もいなくなってしまったが、そんな邸にも季節はきちんとめぐってくる、というのである。

ひっそりとした秋の寂しさが感じられる。

※参考 文英堂 「原色小倉百人一首」

今月は62番の稽古中。小倉百人一首もやっと6年目ですが、ブログ投稿は47番。

まだ先は長いです・・・

100番まで頑張って続けたいと思っています

ON のお願い

ON のお願い

![]() &

& ![]() 昨日は8位と61位でした

昨日は8位と61位でした

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます