皆様、こんにちは。

今日は柔道救護『担当者』講習会へ参加しました。

私もブログの記事にしていますが、年に3回柔道大会の救護活動をしています。

接骨院の会からの依頼で、接骨院の会のル―ルで行っています。

その中にこちらのル―ルも含まれていますが、

全日本柔道連盟医科学委員会が主催の柔道救護『担当者』講習があることを知っていて、今回、京都の接骨院の会舘で開催されたので、この機会とばかりに参加しました。

柔道救護担当なので参加者はドクターはじめ(講師も柔道専門ドクターなど)多種の医療従事者(なので私、柔道整復師を含む)でした。

まずは講義を聞き、

伝わりにくいかもですが、柔道整復師の救護という目から、

『柔道全般』から見た?救護←大きな視野での話でした。

ですから、講習ポイントも大きく違い?(柔道整復師は怪我の処置を考えることが多い?)

日ごろの救護活動と照らし合わせ、

より学べ、確認でき、考え方など非常にためになりました。

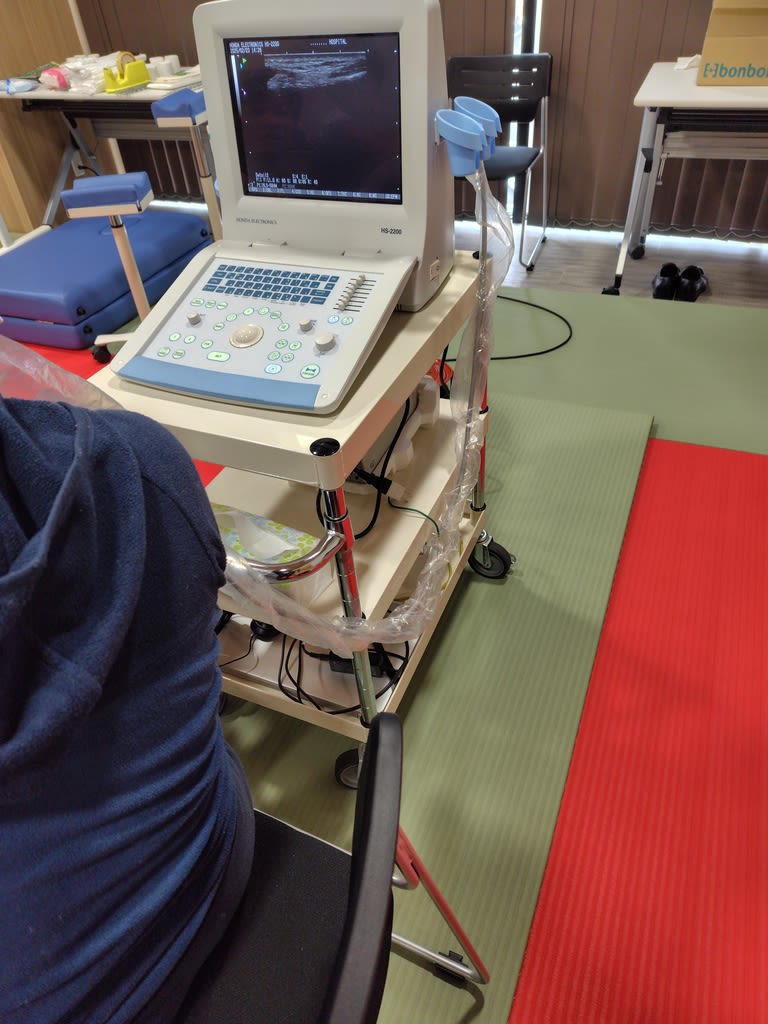

次に『実技』

柔道で起きる頭部、頸部の負傷の搬送方法、

怪我の方も救護所への搬送する方法として、

・負傷体勢の背臥位、腹臥位からのログロ-ル(体勢変換)

・スパインボード、スク―プストレッチャ-の使用にログロ-ル

・止血方法

と学びましたし、

これらを今後の救護活動にどうして生かすか?人数の加減など考えていかなくてはいけないと思いました。

と関わることの講習会でしたので、結びつけれたらと思いました。

※年2回全国各地で行われているそうで、今回は今年の柔道の岡山インタ-ハイ、滋賀国スポのためと、来年のアジア大会の(関係者も多く)ために集合しやすい馬首が京都で?接骨院の会舘を借りられました。私は、それらの救護には参加しませんが、ロ-カル柔道大会の救護をしていますので、学ぼう、確認しようと参加でした。