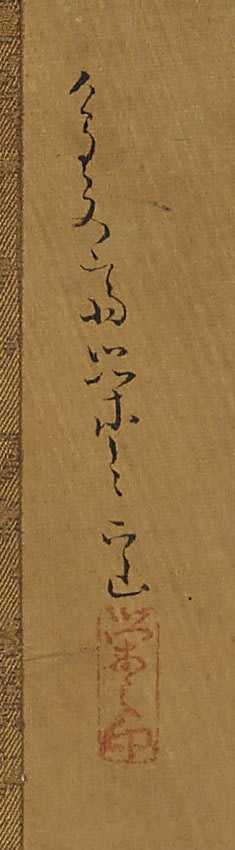

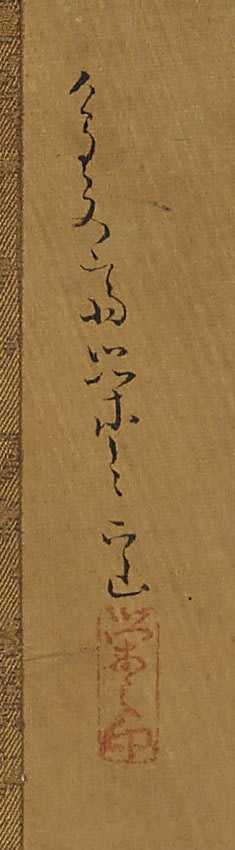

鳥文斎栄之の肉筆浮世絵です。アメリカのオークションでネット入札で落札しました。

栄之は、幕府の役人で、ウィキペディアによれば、「天明元年(1781年)4月21日から天明3年(1783年)2月7日まで西の丸にて将軍徳川家治の小納戸役に列し絵の具方を務め、家治が絵を好んだので御意に叶い、日々お傍に侍して御絵のとも役を承っていた。天明元年(1781年)12月16日には布衣を着すことを許可されている。上意によって栄之と号し奉公に励んだが、天明3年(1783年)12月18日辞して無職の寄合衆に入っている。」

「寛政元年に家督を譲った後は本格的な作画活動に専心し、寛政(1789年 - 1801年)期には栄之独自の静穏な美人画の画風を打ち立てた。特に女性の全身像に独自の様式を確立、十二頭身と表現される体躯の柔らかな錦絵美人画を寛政後期まで多数制作している。栄之の描線は細やかで優美、その女性像は背丈のスラッとした優雅なもので、当時ライバルだった喜多川歌麿作品に見られる色っぽさや淫奔さとは、はっきりと一線を画したものであった。栄之は遊里に生きる女性を理想像に昇華し、清長よりもほっそりとして、歌麿のような艶麗さがなく、容貌は物静かといった栄之独自のスタイルを確立している。」

「栄之は寛政10年(1798年)頃には錦絵の一枚絵の制作を止める。江戸期の記録には「故在りてしばらく筆を止む」「故障ありて錦絵を止む」などの記述が見られ、版画作品の発表を取りやめざるを得ない事情があったことが想定できる。享和(1801年 - 1804年)・文化(1804年 - 1818年)期にかけては専ら肉筆の美人風俗画を手がけており、気品のある清雅な画風で人気を得た。江戸時代は、木版画の下絵を手懸ける者「画工」より、肉筆画専門の「本絵師」のほうが格上と見られており、栄之の転身も彼の出自と、当時の身分意識が影響していたとみられる。」

画題が単なる美人ではなく母親像であるためなのか、軸先破損のためなのか、人気がなく、極めて安価で落札しました。実物は、ちょっと小さめの肉筆です。願うらくは、これが、明治の模写でないことを祈ります。

栄之は、幕府の役人で、ウィキペディアによれば、「天明元年(1781年)4月21日から天明3年(1783年)2月7日まで西の丸にて将軍徳川家治の小納戸役に列し絵の具方を務め、家治が絵を好んだので御意に叶い、日々お傍に侍して御絵のとも役を承っていた。天明元年(1781年)12月16日には布衣を着すことを許可されている。上意によって栄之と号し奉公に励んだが、天明3年(1783年)12月18日辞して無職の寄合衆に入っている。」

「寛政元年に家督を譲った後は本格的な作画活動に専心し、寛政(1789年 - 1801年)期には栄之独自の静穏な美人画の画風を打ち立てた。特に女性の全身像に独自の様式を確立、十二頭身と表現される体躯の柔らかな錦絵美人画を寛政後期まで多数制作している。栄之の描線は細やかで優美、その女性像は背丈のスラッとした優雅なもので、当時ライバルだった喜多川歌麿作品に見られる色っぽさや淫奔さとは、はっきりと一線を画したものであった。栄之は遊里に生きる女性を理想像に昇華し、清長よりもほっそりとして、歌麿のような艶麗さがなく、容貌は物静かといった栄之独自のスタイルを確立している。」

「栄之は寛政10年(1798年)頃には錦絵の一枚絵の制作を止める。江戸期の記録には「故在りてしばらく筆を止む」「故障ありて錦絵を止む」などの記述が見られ、版画作品の発表を取りやめざるを得ない事情があったことが想定できる。享和(1801年 - 1804年)・文化(1804年 - 1818年)期にかけては専ら肉筆の美人風俗画を手がけており、気品のある清雅な画風で人気を得た。江戸時代は、木版画の下絵を手懸ける者「画工」より、肉筆画専門の「本絵師」のほうが格上と見られており、栄之の転身も彼の出自と、当時の身分意識が影響していたとみられる。」

画題が単なる美人ではなく母親像であるためなのか、軸先破損のためなのか、人気がなく、極めて安価で落札しました。実物は、ちょっと小さめの肉筆です。願うらくは、これが、明治の模写でないことを祈ります。