Circle OWN Winter 2019

Report 2

印刷の4大方式とは、凸版、凹版、平版、孔版である。孔版印刷の一種に謄写版印刷がある。

謄写版印刷は、蝋引きの原紙に孔(あな)をあけ、そこから印刷インキを滲み出させて印刷するという仕組みだ。文章の場合には文字が孔になるのだが、鉄筆で蝋を削り取る方法(ガリ版ともいう)、和文タイプライターで打ち込む方法がある。謄写ファックス、プリントゴッコなども謄写版印刷の仲間である。

ここで取り上げるのは鉄筆法である。タイプライター法であればタイポグラフィといえるが、鉄筆法はタイポグラフィではない。レタリングである。それでも、タイポグラフィとの関係を考えるために、ここで取り上げることにした。

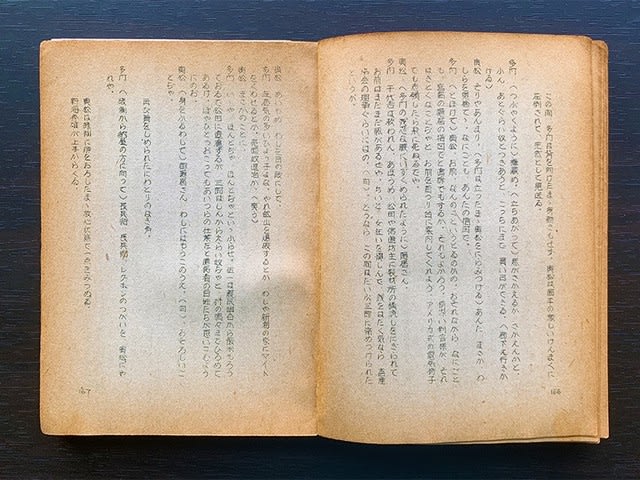

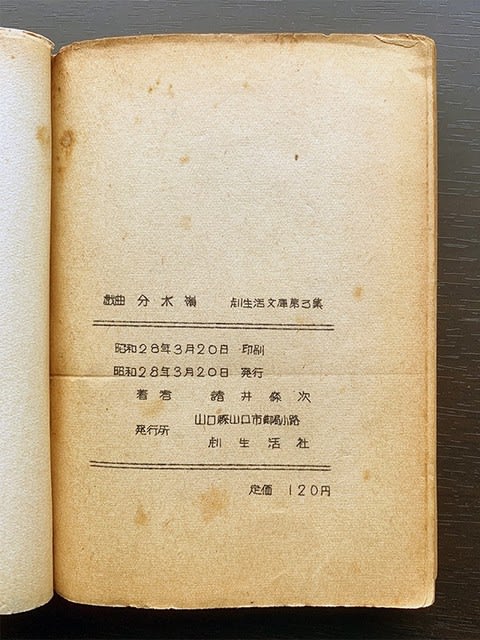

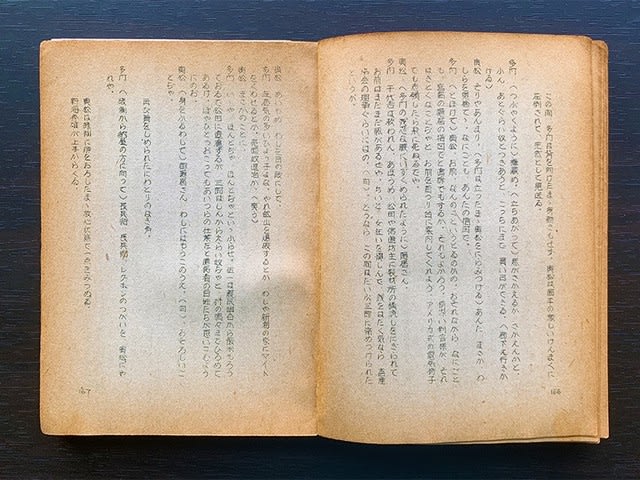

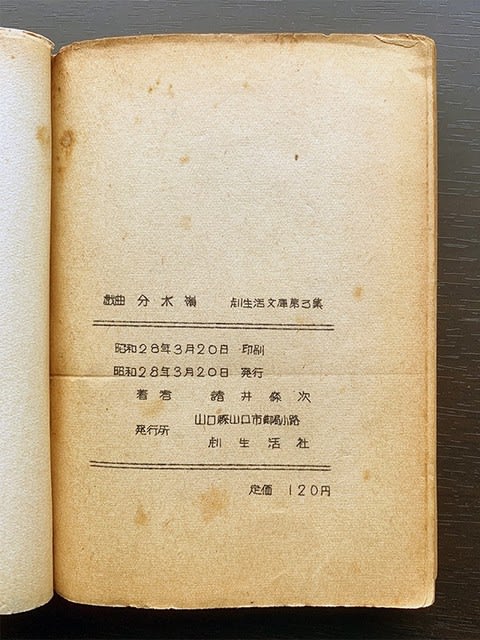

筆者の手元には謄写版印刷による一冊の本がある。『戯曲 分水嶺』(諸井條次著、劇生活社、1953年)だ。劇生活文庫第3集とあるので、文庫シリーズの中の一冊として出版されたようだ。

ガリ版印刷は、1970年代まで活字版印刷の代用として学校でも広く用いられていた。教師が作るテストはたいていガリ版印刷だったし、文集など児童・生徒によるものもガリ版印刷だった。演劇、映画、テレビの台本も鉄筆法による謄写版印刷だった。

筆者も自分用に阪田商会製の謄写版印刷機を購入した。同人雑誌のようなものを作りたかったのである。

さらに文部省認定社会通信教育「近代孔版技術講座」基礎科を受講した。この講座で孔版文字の書き方を習ったのだ。楷書体、ゴシック体、宋朝体などがあるが、書字というよりは活字書体を真似たものだった。活字版印刷の代用なのである。

ガリ版に使う鉄筆にもいろいろ種類がある。文字用のほか、罫線用(歯車のようなものもある)・絵画用などがある。文字用でも、書体によって使い分けるようになっている。

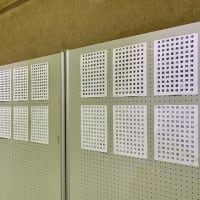

原紙をのせるヤスリ(鑢)も書体によって使い分ける。楷書体には斜目ヤスリ、ゴシック体には方眼ヤスリを使う。宋朝体には(持っていなかったが)宋朝ヤスリというのもあったらしい。

活字のように描く——謄写版印刷はあくまで活字版印刷の代用だった。代用ではあったが、改めて見直してみると、そこから生み出された孔版文字には独特の味わいも醸し出されているように思える。

文・今田欣一

Report 2

印刷の4大方式とは、凸版、凹版、平版、孔版である。孔版印刷の一種に謄写版印刷がある。

謄写版印刷は、蝋引きの原紙に孔(あな)をあけ、そこから印刷インキを滲み出させて印刷するという仕組みだ。文章の場合には文字が孔になるのだが、鉄筆で蝋を削り取る方法(ガリ版ともいう)、和文タイプライターで打ち込む方法がある。謄写ファックス、プリントゴッコなども謄写版印刷の仲間である。

ここで取り上げるのは鉄筆法である。タイプライター法であればタイポグラフィといえるが、鉄筆法はタイポグラフィではない。レタリングである。それでも、タイポグラフィとの関係を考えるために、ここで取り上げることにした。

筆者の手元には謄写版印刷による一冊の本がある。『戯曲 分水嶺』(諸井條次著、劇生活社、1953年)だ。劇生活文庫第3集とあるので、文庫シリーズの中の一冊として出版されたようだ。

ガリ版印刷は、1970年代まで活字版印刷の代用として学校でも広く用いられていた。教師が作るテストはたいていガリ版印刷だったし、文集など児童・生徒によるものもガリ版印刷だった。演劇、映画、テレビの台本も鉄筆法による謄写版印刷だった。

筆者も自分用に阪田商会製の謄写版印刷機を購入した。同人雑誌のようなものを作りたかったのである。

さらに文部省認定社会通信教育「近代孔版技術講座」基礎科を受講した。この講座で孔版文字の書き方を習ったのだ。楷書体、ゴシック体、宋朝体などがあるが、書字というよりは活字書体を真似たものだった。活字版印刷の代用なのである。

ガリ版に使う鉄筆にもいろいろ種類がある。文字用のほか、罫線用(歯車のようなものもある)・絵画用などがある。文字用でも、書体によって使い分けるようになっている。

原紙をのせるヤスリ(鑢)も書体によって使い分ける。楷書体には斜目ヤスリ、ゴシック体には方眼ヤスリを使う。宋朝体には(持っていなかったが)宋朝ヤスリというのもあったらしい。

活字のように描く——謄写版印刷はあくまで活字版印刷の代用だった。代用ではあったが、改めて見直してみると、そこから生み出された孔版文字には独特の味わいも醸し出されているように思える。

文・今田欣一