これも陶芸仲間から依頼されたもの。

「こんなのを直してもらっていいのかな」と仰っていましたが、とんでもない。

愛着のあるものならどんなものでも繕ってあげないとね。

今回もご自分の作品です。

すごい割れ方でしたね。

6片か。

先ずはアラルダイトで接着です。

今回は接着部分が多くてズレが出るといけないので、「地の粉」は使わずアラルダイトのみです。

このあと半日程度置いて、はみ出した部分を両刃の剃刀などのうす刃でそぎ落とします。

接着完了です。

このあと少し欠けている部分は、アラルダイトと「地の粉」で補填です。

赤呂色の漆で接着部分を補強です。

赤呂色漆をムロに入れて乾燥させた後、今度は艶黒漆と銀粉での装飾です。

今回はしっかりとした繕いをしたいので、銀粉は消粉ではなく丸粉(3号)です。

私は粉筒を使わずに筆で銀粉などを置いていきます。

丸粉はどんどん漆の中に沈んでいきますので、何回も置かねばなりません。

蒔き終わった段階で、ラインをカッターナイフで整えます。

このあとムロの中でしっかりと乾燥させます。

3日もすれば大丈夫です。

そして、今回の繕いでは「新うるし」の透明漆で繕った表面を固めて、水ペーパー(2000番)で少し研ぎ出しました。

そして、最終段階。

木綿でしっかり磨いた後、鯛の牙でさらに磨きます。

金属光沢が初めて出てきます。

消粉だと、剥がれてしまうのでこの磨きが出来ません。

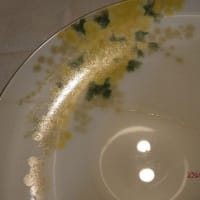

完了です。

いい茶碗ですよね。

ご本人に鯛の牙で磨く体験をしてもらうため、少し磨き残しを作っています(赤い印をつけた部分)。

「こんなのを直してもらっていいのかな」と仰っていましたが、とんでもない。

愛着のあるものならどんなものでも繕ってあげないとね。

今回もご自分の作品です。

すごい割れ方でしたね。

6片か。

先ずはアラルダイトで接着です。

今回は接着部分が多くてズレが出るといけないので、「地の粉」は使わずアラルダイトのみです。

このあと半日程度置いて、はみ出した部分を両刃の剃刀などのうす刃でそぎ落とします。

接着完了です。

このあと少し欠けている部分は、アラルダイトと「地の粉」で補填です。

赤呂色の漆で接着部分を補強です。

赤呂色漆をムロに入れて乾燥させた後、今度は艶黒漆と銀粉での装飾です。

今回はしっかりとした繕いをしたいので、銀粉は消粉ではなく丸粉(3号)です。

私は粉筒を使わずに筆で銀粉などを置いていきます。

丸粉はどんどん漆の中に沈んでいきますので、何回も置かねばなりません。

蒔き終わった段階で、ラインをカッターナイフで整えます。

このあとムロの中でしっかりと乾燥させます。

3日もすれば大丈夫です。

そして、今回の繕いでは「新うるし」の透明漆で繕った表面を固めて、水ペーパー(2000番)で少し研ぎ出しました。

そして、最終段階。

木綿でしっかり磨いた後、鯛の牙でさらに磨きます。

金属光沢が初めて出てきます。

消粉だと、剥がれてしまうのでこの磨きが出来ません。

完了です。

いい茶碗ですよね。

ご本人に鯛の牙で磨く体験をしてもらうため、少し磨き残しを作っています(赤い印をつけた部分)。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます