頭山満述「英雄ヲ語ル」吉田松陰 (8)

松陰の最期

彼が近く刑死せらるべきを知るや、父兄に與へた永訣の書と歌は、汎く人口に膾灸して居り、惻々胸を打つものがある。

親を思ふ心にまさる親心

けふの音づれ何ときくらむ

平生の學間浅薄にして、

至誠天地を感格する事出來不申、

非常の爰に立至り申候、

嘸々御愁傷も可被遊拝察仕候

と、近親の愁嘆を察し、

乍去、去年十月十六日差上置候、

書得と御覧被遊候はば、

まで御愁傷にも不及申と奉存候、

尚又當五月出立の節心事一々申上置候に付、

何も思殘事無御座候、

此度漢文にて相認め候語諸友書も、御轉覧可被候、

幕府正議は丸に御取用無之、

夷秋は縦横自在に御内府を致跋扈候得共、

神國未だ地に堕不申、

上に聖天子あり、

下に忠魂義魄充々致し候得ば天下の事餘り御力落無之様奉願候、

随分御大切に被遊、

御長壽を御保可被成候以上。

彼が父母を慕ふの至情、其の孝心綿々として言外に溢れて居る。

「更に神國未だ地に堕ち不申、上に聖天子あり、下に忠魂義魄充々致し候得ば云々」實に至言だ。

所謂、天壤無窮の神國、君民一如の國體である我國には、世界を貫く無比の道がある。

凡そ何れの時代と雖も此信念あるべきである。

彼は斯くして安政六年十月二十七日、従容として刑に死した。

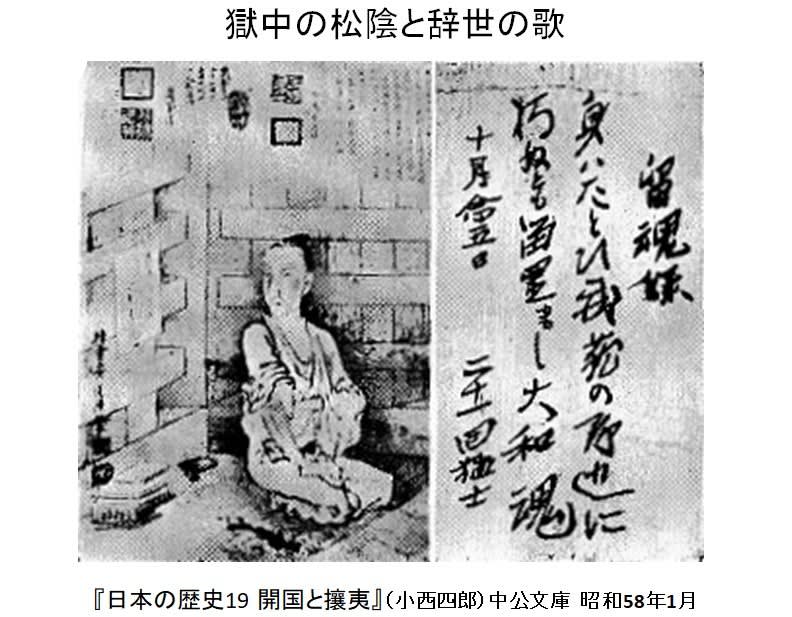

留魂録は十月五日より、刑死の前日二十六日まで、嶽中日誌、憂國の至情を書きつらねて居る。

巻頭に有名な

身はたとへ武蔵の野邊に朽ちぬとも

留め置かまし大和魂

の歌を、巻頭に左の五首を録して居る。

心なることの種々かき置きぬ

思ひ残せることなかりけり

呼びだしの聲まつ外に今の世に

待つへき事の無かりけるかな

討たれたるわれまあはれと見ん人は

きみを崇めて夷拂へよ

愚かなる吾をも友とめつ人は

わが友ともとめてよ人ひと

七たひも生かへりつつ夷をそ

攘はんこころ吾れ忘れやめ

生死巌頭に起って、悠々自若、烈々たる、彼が盡忠報國の至誠、綿々父子、兄弟の至情、實に日本男児の真面目、大和魂の真骨頂である。

近来はどうも、人が小悧巧になり、愚痴、功利、小理屈、不平が多すぎる。

才子元来多過事 議論畢竟世無功

速知黙々不言裡 山是青々花是紅

至誠一貫、黙々として人事を盡し、唯天命を俟つ大襟度がなからねば、大事業は達成されぬ。

肇國の大理想を具現することは出来ない。

それで無ければ、男児として生まれた所詮はないのだ。

今の世、最も不足を感ずるものは、米でも石炭でもない、國民的自覚の不足だ。

國民的自覚不足は、勤皇心の不足だ。

松陰の生涯は僅か三十年であったが、其大半は、勤皇、愛國心の喚起の旅行と幽囚生活であった。

彼は徒らに死せんが為に死するのでなく、彼の大目的を達成せんが為に死するのでなく、彼の大目的を達成せんが為に一死を辞せなかったのである。

彼の大目的とは何か、勤皇の大義確立である。

日本革新、王政維新である。

松陰は薄命に終わったが、彼の一生は、皇國隆昌の犠牲として不断の基礎を作った。

大西郷の所謂

一死何疑天附與

願留魂魄護皇城

とは實に彼の死を詠じたもののやうだ。

頭山満述「英雄ヲ語ル」吉田松陰(7)

君臣の義、華夷の辮

松陰は又「松下村塾記」に、

抑も人の最も重んするところのものは、君臣の義なり、君臣の最も大とする所のものは、華夷の辮也。

天下如何の時ぞ、君臣の義、講ぜざること六百年、近時に至り、華夷の辮を併せて之を失す、然り而してして天下の人才、且つ安然として計を得ると爲し、神州の地に生じて、皇朝の恩を蒙り、内、君臣の義を失し、外、華夷の辮を遣る、學の學たる所以、人の人たる所以、其れ安くに在るや。

と難じてをる。

十年の昔に松陰が時の朝野を戒めた言葉が、今日の日本にも好個の教訓となることは誠に情ない話だ。

松陰は其當時の、國情、開國、攘夷、勤皇、佐幕に関して訓へたのであらうが、それが直ちに、當時とは國情は違ふが、今日只今の時勢にも、非常に適切なる教訓となってるのは遺憾なことである。

つい先達まで、天皇機関説など唱ふる不心得な馬鹿者があつた。

近頃は流石に轉向したかに見ゆるが、共産主義的社会黨があった。

又徒らに外来の文物、思想に気觸れ、西洋人か日本人か区別のつかぬ、男女がある。尊貴なる日本魂を忘れ、只々外来の思想を真似る。

日本の良俗美風を捨てて、歐米の淫卑をな風習に感染して而も得々たるものがあるなど實に唾棄すべきだ。

神國日本の國體を静かに考ふれば、容易に分明することだ。

茲に思ひ至らぬ者があるのは誠に遺憾千萬である。

功利の説、天下に満つ

松陰は又、

「近世功利の説、天下に満ち、世を惑わし、民を誣ひ、仁義を充塞し、或は大筋に遇ひて左右狐鼠、建明する所ある能わず。(講孟箚記)

と難じた。

八十年後の今日、此言葉は遺憾ながら、當今の時勢にも亦、頂門の一針だ。

聖戦數年、日本は今戦の真最中、國家の總力を傾倒して、皇道亜細亜の建設に邁進して居る。國民精神総動員は當り前のことだ。

やれ擧國一致だ、國民精神總動員だ、新政治體制だと、それからそれと、新しい言葉は生れるが、其實績更に擧らぬのはどうだ。報國の至誠少きが爲である。

朝にあると、野にあるとを問はす、官僚も國民もその總てと言はぬが、其の大半の者どもが、功利主義に墮して居るからだ。

一身の榮達の爲に立ち、一身一家の安寧の爲め野に下る底の者が役人として重きをなしておるからである。責任を解せぬ為だ。勤皇愛國の熱情なき為だ。

國民も、安逸に其日を暮せば事足るがき浅薄なる考へであるからだ。

日本民に日本国民的自覚がないからだ。日本國民たる自覺さへつけば、皇國は彌榮え、國民は富むのだ。

畢竟するに天皇陛下の臣下たる、自覺と發奮なきが爲である。

盡く是君恩

松陰は又人臣の分を訓へて、

「凡そ人臣たる者未生の前より、君思に生長し、一衣一食より、一田一盧より、君恩に非るはなし、況や其重祿、高位を世々するをや、身體髮膚、父母の賜ふ所と言ふとも、父母祖考より皆、君恩に生長する所なれば、頂より、踵に到るまで、皆君の物に非ざはない」

と訓へてをる。

言ふまでもなく其通りである。

而もややももすれば、君恩に狎れ、この感激を忘る、畏れ多い話だ。

祖先の勲功で、華族の位を辱ふする者、父祖の遺産を襲うて、巨高の富を歳する者など、更に多少の勲功があつため、終生、國家の恩給に養はるる者など、深く思ひを此処に到さなければ相成らぬのだ。

一髮の微、一皮の細と雖も、悉くこれ陛下より拝受したものである。皇国の民たるものその悉くが、鴻大なる君恩に依らざるはない。皇國では君恩即神恩、神恩即君恩の自覺と感激が肝要だ。

自覚、此感激があってこそ、

海行かば水づく屍、山行かは草むす屍、大君のヘにこそ死なめ、のとには死なじの大義、大至誠心となるのである、

此奉公の心は、戦爭も平時も同じであるべき筈だ。

頭山満述『英雄ヲ語ル』「藤田東湖」(6)

松陰の敎育

松陰は實に稀有の大天才兄である。幼にして聰明悟達とでも言はうか。

天保十年松陰、十歳の秋には早くも藩校明倫館で家學の講義をして居る。

更に驚くことは十一歳の鼻垂れ小僧で、藩主毛利敬親侯の前で兵書の講義をして居る。

誠に早熟の天才だ。

松陰の家は貧しかったから少年より刻苦精励し農時の傍ら寸暇を盗んでは勉強したものだ。彼の叔父、王木文之進が、山鹿流の浜學の大家で藩の指南番であったところから此淑父の啓發を受けた。

藩侯の前で講義したのも、山鹿流の「武敎全書」であった。

而して十四五歳の頃、孫子や兵要録などを研鑽大いに努め、明倫館に教鞭を執って居ったが、弱冠すでに推しも推されもせぬ大學者の風格を備へて居ったと言ふとだ。

「天地の大徳、君父の至恩、徳に酬ゆるに心を以てし、恩に役すに身を以て此日再び難く、此生復し難し、此事終らざれば此身息まず」と彼の「志訓」にも言うて居る通り、既志操と情熱とを以を、自らを養ひ、人をも導いた。

吾々が松陰に敬服する處はすしも其博學多才にあらずして、其の烈々たる、盡忠と至孝の大情神大敎化である。

彼は松下村塾を以て我日本精神發祥の地、勤皇、護國の桂石と確信し、「松下は陋村なりと雖もも、誓って第ってのたらむ」と高唱して居る。

これで彼の志望と松下村塾の學風が察知出來る譯だ。

至誠の教育、正気の敎育、日本魂の敎育、是が松下村塾の敎育だ。

「生死離合、人物倐怱、但し、奪はれざるものは志なり。減びざるものは業なり。天地の間恃むべきものは、獨り是あるのみ」と訓へた。

「奪はれざるものは志なり」實にその通りだ。

松陰は不幸にして志業其緒にして空しくも散ったが、「其奪れざるの志」、皎々の志は今や彼の志望通りに達成せられんとして居る。

壯なりと言ふべしだ。

大東洋主義

松陰の著「往復文書」や「幽囚録」の中には、日本の大陸發展、大東洋主義が述べられて居る。

今の言葉で所謂大東亞建設である、東亞共榮圏の確立である。

八十餘年前すでに今日の大陸政策を提唱して届る。松陰の達識と其慧眼に敬服せざるを得ないではないか。

大東洋主義が松陰の眠目であったのだ。

東洋の平和を成すのにはどうしても、皇道日本が中心とならなればならないといふのである。

支那分割や侵略では無論ない。支那には非常な同情

を持ち、支那には徳政、善政がないので、皇道主義、日本が指導國とならねばならぬと言ふのであったやうだ、これも今日そのまま、実践せねばならぬことだ。

近来、殊に此の一両年、大亜細亜主義とか東亜連盟とか近頃は又、新東亞建設とか、言葉は色々と異なるが、大東洋主義が盛んに高唱される。

今更らしく高唱せらるるこのことが八十年前すでに松陰が抱懐し実踐せんとしたことだ。

日本の亞細亞経編が、今日漸く其緒につかんとしてゐる。

今人の迂愚を笑ふよりも先づ、薄命の熱血児松陰の英霊に對し、敬虔な感謝を表すべきである。

「死而後已」の不退転の大勇猛心を以て君國に盡し、君國に遺した松陰の大精神も、日本發展の暁光を見て瞑する譯である。

「一日の苟安は、數百年の大恵なり、今徒に姑息以て處せば、その我を軽侮するもの豈に獨り露人のみならむ、四方の外夷、我に意あるもの、踵を接して起らむ」(幕府上書文)。

これは松陰が八十年前、日本の対外外策を幕府に建策した幕府上書文の一節だが、日本近時の外交振りに大痛棒を喰はせたもののやうで、實に痛快だ。

姑息、追従をこれこととする其日暮しの無定見、不見識の外交では、遂に百年の大患となることを考へねばならぬ。

適々外相になった松岡は松陰と郷國を同じくし、陰松無限の敎化を受けて居る筈だ。

元來彼は濶達な男だし情熱も覇気も持って居るし、松陰の訓へにそむくことはあるまい。

頭山満述『英雄ヲ語ル』「吉田松陰」

吉田松陰

吉田松陰が勃々たる勤王討幕、日本革新の大精神を蔵しながら小塚原で刑せられたのは、安政六年の秋、松陰三十の歳だ。

尊皇、攘夷、鎖國、世論紛々たる矢先、米艦四隻が江戸港に来て通商を迫った。

此頃、松陰は、

「北方外夷四面より、我寡隙を窺ふ、此時に當って、六十州の人心を一塊石となし、以て彼小醜を懲らし、海波を靖めんこと、尤も願ふ所なり」と叫び、當今の所謂、米英撃滅、世界の皇道化を高唱して居る。

彼小醜は痛快ヂジャ。これが八十年前の話だから一層愉快ぢゃ。

事實松陰の眠中、米國の如きは小醜としか見えなかったであらう。

松陰は更に、

「聞く近世海外の諸蛮、各其賢を推擧し、其の政治を改革し、駸々然として、上國を凌侮信するの勢なり。我何を以てか是を制せん、他なし、前に論ずる所の我國體の、外國と異なる所以の大義に明にし、闔國の人は闔國の爲に死し、臣は君の為に死し、子に父の為にする志確乎たらば、何ぞ諸蛮を畏れんや、願くは諸君と茲て從事せん。」と激勵し國民の士気を撥作せんとしゐる。

我皇國には一貫せる世界無比の道がある。君臣の義、父子の情。

此君臣、父子の情義が確然とし、殉國の志さへあれば、諸外國など畏れることはない。

之は今日も同じだ。微々たる東海の小島國であった當時、意気があったのだから松陰の見識は敬服に値する。

松陰門下第一の快男児、高杉東行は松陰を賛し眞個 關西志士魁英風鼔舞我邦来と言ってをるが、關西志士の魁だけちゃあるまい。日本志士の魁ぢゃ。

東湖、象山、素行、其他幾多の先進はあるが、典型的志士、革新的日本男児の典型として松陰を先づ第一に推すべきであらう。

松下村塾

彼の門下よりは幾多、日本精神の具現者を輩出した。久坂玄瑞然、高杉東行然り、面して多くの俊傑を出し、後明治政府に重きなしたものが多い。

木戸孝尢、山縣有朋、伊藤博文、品川彌二郎、など悉くこれ松陰門下の駿足である。

而して今日知彌々益々、松陰の烈々たる勤王愛國の大精神が國民に偉大なる感化を興へてをるのは偉とすべきである。

松陰の一生は僅かに三十年の短い命であったが、彼が精魂を打ち込んだ著述、数十巻、勤王愛國、日本革新の大論策は實に萬古不減のものである。

彼が嘗て胸中の熱血を歌った

斯くすれば斯くなるものと知りながら

やむにやまれぬ大和魂

の歌は汎く人口に膾炙して居るが、これが日本情神の眞骨頂を歌ったものだ。

一身一家の利害、榮辱、いはんや、肉體上の不自由や苦病など問題でないのだ。

勤皇愛國の大至誠の前には、直ちに身に振りかかる苦痛など毫末も意とすべきでない。

これが日本人全般の心意気であらねばならぬ。

松陰の国體観

自分が松陰に敬服するところは其國體論である。

松陰は山鹿素行に私淑して居ったと思ふが、松陰が素行に學んだのは主として兵學だと信ずる。

素行の、「國は民を以て本と爲す。社稷亦民の爲めに立つ、而れば、君なるもの尊きは二者の存亡に繋がるが故なり、其軽重斯の如く爾り、故に天下は天下の天下にして、一人の天下にあらず」との主張に對し、松陰は明確に天皇中心主着を高調し、皇國の大義を宣明した。

「苟も日本帝國に在て、その國民を指導し、その方伺を誤らしめざるところの根本的の力は、即ち、天皇の存在である。天皇あっての國家であり、天皇あっての國民である。苟も、それは國民あっての天皇事であり、國家あっての、天皇であってはならない」と明言して居をる。

これは當然のことであるが、浅薄なる學者どもは往々、此誠に分明なる我國體の大義を誤るから馬鹿々々しい。

松陰は、又「國體と言ふは、神州は神州の體なり、異國は異國の體なり、異國の書を讀めば、兎角異國の事のみを書と思ひ、我をば却て賤み、異國を羨む様に成行くこと、學者の通弊にて、是れ神州の體は、異國の體と異なるを知らぬ故なり」と喝破して居る。

我國昨今の曲學阿世の學者どもは慚死すべしだ。只に學者のみでない。

近來、為政者なども、ややともすれば、我尊貴なる國體を忘却し、徒らに英、米、の勢力に依存し、彼の軽侮を招来しつつあるのは遺憾至極である。

更に又、獨逸が強い、ヒットラーーが豪いと言って、只一途にナチスを礼賛し、直ちに之を我國に眞似んとし、ムッソリーニの智謀と敢為を見ては、直ちに之を羨み、ファッショにかぶれ、我國に直あに之を行はんとするが如き經率なる政治家が居る。

實に思はざるも甚だしい。

「豊葦原の瑞穂國は、わが子孫の君たるべき地なり。汝皇孫ゆいて是を治めよ」と仰られた、あの御神勅は、萬世不易、不動のものである。

天下は天下の天下にあらずして、實に天皇の天下であるのだ。松陰は此大道を明にした。

彼の有名な「士規七則」は安政二年とかに、松陰が誌しのであるが、その中に、「君臣は一體、忠孝は一致、唯吾國を然りとなす」と断じて居る。

これを吾々一家に於て寛觀ても父母あっての子供であり、家族であって、決して家族あっての父母ではない。

天皇中心主義は我國にあつては絶對至上のものであつて忠君は絶對不可欠缺のものである。

從って孝行も絶對のものであることも自ら分明だ。

「日本を家となし、君を父に比ふ、億兆斉しく仰ぐ一家の君、義は乃ち君臣、情は父子、親に孝ならんと欲する者は、須く君に忠なるべし。國を愛せんと欲する者は、須く君を愛すべし。

忠孝一致、君國一なり。」とは無比の情を吟じたものだ。

知己、徳富蘇峰は、「松陰三十年の生涯は功利的に是を観れば、誠に失敗の連續であった。併しながら其烈々たる、忠肝義膽は燦然として後世に輝くべきだ。而も明治維新後世田ケ谷の松陰神社などは誠に寂、寥々たるものであった」と述べて居る。

徳冨(蘇峰)は鄕里熊本の大江義塾にて明治十五年頃、松陰「幽室文稿」を塾生に講義した。其頃徳冨は十数歳の少年だった。

徳富は自分より九ッ下であるが仲々の早熟で、自分が二十四歳の頃熊本に出かけた時、徳富は十四五歳位の美少年であったが、其頃一かどの學者で演説などを堂々とやって居った。

徳富はたしか明治二十四年頃、東京で吉田松陰を講演し、松陰の大精神を紹介し、其後「吉田松陰傳」を刊行し、廣く天下に松陰の勤皇、愛國の至誠を傳へた。

松陰の眞骨頂が汎く天下に知られたことはこの時からだ。

徳富は確かに松陰の知己たるを失はぬ。

頭山満述『英雄ヲ語ル』「藤田東湖」(5)

正氣の歌

天地正大の氣 粹然として神州に鐘(あつま)る、

秀でては富士の嶽となり、 巍々(ぎぎ)として千秋に聳ゆ、

注いでは大瀛(だいえい)の水となり、 洋々として八州を環る、

發しては萬朶の櫻となり、 衆芳與に儔(たぐ)ひし難し。

凝っては百錬の鐡となり、 鋭利鍪(かぶと)を断つべし、

藎臣(じんしん)皆な熊羆(ゆうひ)、 武夫盡く好仇、

神州誰れか君臨す、 萬古天皇を仰ぐ、

皇風六合(りくがふ)に洽(あまね)く 明徳大陽に侔(ひと)し、

世汚隆(をりゅう)なくんばあらず、 正氣時に光を放つ、

乃(すなわ)ち参す大連議、 侃々(かんかん)として瞿曇(くどん)を排す、

乃(すなわ)ち助く明主の断、 焔々として伽藍を焚く、

中部嘗て之を用ひ、 宗社盤石安し、

清麿嘗て之を用ひ、 妖僧肝寒し、

忽(たちま)ち揮(ふる)ふ龍の口の劍、 虜使頭足分る

忽ち起る西海の颶、 怒涛妖氛を殲(ころしつく)す、

志賀月明夜、 陽(いつわり)に鳳輦(ほうれん)の巡をなす、

芳野戦酣(たけなわ)なるの日、 又代る帝子の屯、

或は投ぜられ給ふ鎌倉の窟、 憂憤正に愪々(うんうん)、

或は件ふ櫻井驛、 遺訓何ぞ懃慇なる、

或は徇(したが)ふ天目山、 幽囚君を忘れず、

或は守る伏見の城、 一身萬軍に當る、

承平二百載、 斯の氣常に仲ぶるを獲たり、

然れども其鬱屈するに當っては、四十七人を生ず、

乃(すなわ)ち知る人亡ぶと雖も、 英靈未だ嘗て泯びす、

長く天地の間に在り、 凛然として彜倫(いりん)を叙す、

誰れか能く之を扶持す、 卓立す東海の濱(ひん)、

忠誠皇室を尊び、 孝敬天神に事ふ、

修文と奮武と、 誓て胡塵を清めんと欲す、

一朝天歩艱み、 邦君先づ身淪(しづ)む

頑鈍機を知らす、 罪戻孤臣に及ふ、

孤臣葛藟(かつるゐ)に苦む、 君寃誰に向ってか陳べん、

孤子憤墓遠し、 何を以てか先親に報ぜん、

荏苒(じんぜん)二周星、 獨(ひと)り斯る気の随ふあり、

嗟(あゝ)予萬死すと雖も、 豈(あに)汝(なんぢ)と離るるに忍びん

屈伸天地に付す、 死又何をか疑はん、

生きては當(まさ)に君寃を雪(すす)ぐ可く 復見ん四維の張るを、

死しては忠義の鬼となり 極天皇基護らん。

東湖の死

安政二(1855)年十月、所謂安政の大地震は、一代の人傑東湖を奪ひ去った、五十一歳であった。東湖の知己、藤森天山は、東湖の死に就いて左の如く記して居る。

十月朔日、安井息軒、蕎を振ふとて、平常交る、友、藤田、鹽谷甲蔵、吉野金陵等を會して、各興に入り、激談時を移し、碁を圍みけるに、藤田此夜は数局負け、常にかはり何となく愁然として深更退散しけるに、翌二日夜大地震にて壓死し、此集曾、永訣となれり。云々。

更に記して、

藤田見廻遣し候、外にて承り候處、一旦お袋の手を引懸出候處、お袋火の上へ土瓶を載せ候を忘れたりとて、懸込候間、危しとて後より懸込み抱き出さんとして、棟木に打たれたれども、お袋を抱きかばひける處、お袋は脱け出て助かり、東湖は其のまま、ひしげ候由とあり。

東湖は身を以て老母を庇ひ、つひに此難に遇ったものである。

頭山満述『英雄ヲ語ル』「藤田東湖」(4)

尊皇の文と詩歌

東湖の皇道主義の迸(ほとばし)る處、悉く言論となる。文章となり、詩歌となって、一百年後の今日獪猶嚴として、尊皇、愛國の経典となり、力強き、皇道絶對の叫びとして、今人を導いて居るのである。

東湖も幕府の追害に遇ひ、前後二回、幽囚の辛酸を嘗めて居る。江戸で二年半、水戸で七年、前後約十年近い幽囚の生活は、遠大の理想をつ東湖にとって、誠に堪へ難きものであった。

此間、毫も素志をゆるめず、著述と作詩に、勤皇、愛國の至誠を被瀝し、敬天、愛人の道を説いた。

「弘道館述義」や「囘天詩史」「正気歌」は此幽囚裡の作である。

幽囚中に寺門政次郎に送った書簡の中左の一節がある。

弘道館記中に、忠孝無二、文武不岐、學問事業、不殊。

其效と遊ばされ候段に學者立志の模範、志士報國の根本に御座候。

今世親孝行の様にても、父子の中、得と致さざる向も相見え、是等は決して聖人の道にあらずと存じ候。

又少々書を讀み候へども何かな仔細らしき顔色を致し、言語等漢文交にて、しやらくさく候へども、劍槍等の一切出來申さず、文弱白面の書生と相成候段、毛唐人ならばそれでも宜敷哉相分ず候へども、かりそめにも、神州尚武の域に生まれ、且つ武家のめしを食候ものは、左様白面の書生は風上へも置兼候事、勿論御座候。

武人の愚にも困り候へども、どちらかと申し候へば寧ろ文弱の書生にはまさり申すべきか併し成るべきだけは文武不岐、兼備これあり度事是又勿論に御座候。

學問事業、不殊其効に至りては中々難物、僕か輩、頒白に相成候へども、今以て學問事業、修己活人の工夫、明倫正名の講究、時々刻々離れ申さず候。云々。

更に左の一説がある。

慶、元、以來、人物林の如く、豪傑も追々出で候處、其の中にも、仁斎の學に、徂徠の文章、熊沢の経済、新井の敏捷、皆畏るべきに御座候。

併し右の内、徂徠は更に名分を存せず。自分を東夷の人と稱し候義、不届至極に御座候、新井も才気絶倫に候へども、東都を張りて立て候志は悪むべき御座候。

左候へば今に在りては、右數氏の長を取り短を捨て、實學講究、孔子の意に叶ひ候様、御同意企望致し度事に御座候。

今世の儒者、動もすれば唐人の事は丁寧に申し、司馬温公、朱文公、韓魏公、など唱へ、扨、新田義貞が云々、楠正成云々と申候類、相済まず、右様の人をば僕毎に、「和唐人」と唱へ申候。御一笑下さるべく候。

其外尚世の學風、其弊少からす候へども、迚も書中に盡し兼候故其一端を擧げ候のみに御座候。

和唐人の形など、誠に愉快だ。東満ならでは謂ひ得ざる虔である。

吉成南圜に財った書簡の一節に左の如きものがある。

野生儀、年三十九、即ち、蕃山が芳野に隱れ候齢に御座候、最早人間世に念を絶ち、著述三昧と覺仕候へ共、人間世に念を絶ち候へば、著述も魂入申間敷と存候、且つ笙を取て吹候事も不相成候間、日夜朝暮、憂憤と著作のみに御座候、云々。

更に、囘天詩史と申小著出來煥虔、如何にも實録と言ふも危く候間下し不申、貴書にて御拜領の御記存出し、今日立稿仕候、乍併鹵弊、御存分に御斧正可被下、御序に伯民へ御見せ、直しを受け候上にて、清書、御囘し可申候、乍併、今程は雄力も空しく匣中に鳴候半、噫。

とある。

さすがの東湖も幽囚には滿腔の憤激を感じたらしく、著述と作詩は此間の唯一の義気を吐くよすがであった。

鳳暦二千五百春 乾坤舊依物光新

今朝重感縁何事 印是橿原即位辰

東湖は前の如く、皇道の大義を明にする爲、汎く山陵の修築を献策し、殊に、神武神陵の修築に心を盡した。

一日も早く其實現を念じたが、その寳現を見ざるに、早くも紀元二千五百年を迎ふることになった。其共感慨の情よく察知することが出來る。

詠古三十首の中一つとして、皇基を明にし、東湖の誠忠、勤王の至情を盡さざるはない。

陰陽日月を生む、赫然として六合明なり、

天神造化の功、蕩々として豈名を得んや、

劍鏡萬古に輝く、皇統綿々として榮ゆ、

茫々たる普天の下、孰れか神京を仰がざる。

又、弘道館舍長となった、愛弟子、茅根伯陽に強った詩などはよく時弊を述べ、東湖が子弟に對する情誼を盡したものである。

君をむ當世の利を慕ふ勿れ、

君に期す須らく千載に馨を傳ふべし、

大道の湮晦せる一日に非らす、志士發憤し闡明するを要す、

大厦の朽腐亦漸く久し、良匠の用心経營にあり、

泄々の徒何ぞ云ふに足らん、人壽幾何か河清を俟つ、

君に勸む時に及んでは須らく勉強すべし、

大道未だ減びす厦未だ傾かず、

嗟予頑鈍機を知らず、陒窮遺佚死を與にするの濱、

萬言の策略百用なし、七尺の形軀一棄人、

金錫此閑豈偶然ならんや、

將に文辭に擬し悠久を託す、

箪瓢城屡々空しく渇又飢、駕朝夕追随唯丹心、

風簷書を展いて蒼昊に對す。

東湖の、正気の歌は、囘天詩史と共にあまりにも有名だ。東湖の、序文を熟讀すれば、正気の歌の由來がよく判る。

彪 (東湖の幼名) 八九歳の時、文天祥が正気歌を先君子に受けぬ、先君子之を補する毎に、盃を引き節を撃ち、慷慨奮發、正気の天地に塞がる所以を談説し、必す之を忠孝大節に推本して、然る後に止みき。

今を距る事三十年餘なり。凡そ古人の詩文、少時誦せし處、十に七八を忘れたれど、天祥の歌に至りては、歴々暗記して、一字をだに忘れず。

而して先君子の言容、宛然として猶心目に在り、彪性善く病めり、去歳公の駕に従處處ひて來るや、方に感冒を患ふれども、疾を力めて途に上ぬ。

公が罪を獲給ふに及び、彪亦禁鋼に就けり。風窓室湯邪交侵し、菲衣琉食飢寒並び至り、其辛楚艱苦、常人の堪へ難き所なり。

而るに宿痾頓頼に癒え、體気頗る佳く、字宙を睥睨して叨りに古人と相期するは、蓋し天群の歌に資るを多しとなす。

夫れ天詳宗社の傾覆に値ひ、身胡虜に囚はれしは、實に臣士の至變なり。彪が幽せられる若きは、特一時の奇禍のみ。

其事と、其跡と大に同じからず、然れども古人云へるあり『死生亦大なり』と今彪の困阨既に此くの若し、然るに人猶或は意に慊とせず曰く『遂に何ぞ死を賜はざる』、曰く『何ぞ早く自裁せざる』と、彪の死生の間に出入する所以、亦復此くの若し、而かも頑學として變せす、自ら信ずる事愈厚きは未だ始めより、天祥と同じからすんばあらざるなり。

鳴呼彪の生死は、固より道ふに足らず、公の進退に至りては、則ち正気の屈伸、神州の汚隆繋る。豈一時の奇禍とのみ言はんや。

天祥曰く『浩然は天地の正気なり』と。

余其説を廣めて曰く

『正気は道義の積む處、忠義の發する處、彼の所謂、正気は、秦、漢、唐、宋、戀易一ならず。

我の所謂、正気は、萬世に亘りて變ぜるものなり。

天地を極めて易らざるものなり。囚って正気の歌を誦し、之に和して、以て自ら歌ふ』と明確なる説明をして居る。

頭山満述『英雄ヲ語ル』「藤田東湖」(3)

東湖の國體觀と皇道論

東湖は、所調「文武の全才を抱いて、尊攘の大義を明にし、誓って國に狥(な)れて家を忘れ」たのである。これが、東湖の生命であった。皇道を擴張する爲の攘夷である。

皇道主義こそ東湖の主生命である。

神を敬し、武を尚ぶの心が、東湖の政治となり、敎育となったのも當然である。

東湖も自ら詩史に、

「謹んで惟ふに、天租天孫の盛徳大業と、八百萬神の鴻動、偉績、今詳にす可らす、然れども載せて古典にあり、昭然として誣ゆ可らざる也。

神武天皇を敬し、武を敬ひ、天業を弘恢し、都を奠め、祀を秩り萬世の基を開く」と述べ、吾が肇國の精神を宣明してをる。

斯くの如き大観の下に、東湖は、しばしば、神武帝陵を始め山陵の修築を幕府に建言した。

天保十年は恰も、神武天皇即位紀元二千五百年に相當するを以て、此機會を以て、山陵を修築し、忠孝を天下に明かにせよと勸めた。

當時、幕府府不明の徒は、天朝を尊べば、幕載を失ふの故を以て反對論があった。

東湖は、山の荒廃、若し現状の如くならば、天下忠義の人、之を痛憤し、國恩を報ぜんとするであらう。若しも亦、不軌の民が、之を機會に山陵を修め、天下に義を唱へたならば、これこそ幕府の耻辱ではないか。

天朝を尊び、忠孝を明にするは、非望の念を絶つ所以で、決して幕府の權威を失墜する所以でないと説いてをる。

實に山陵の修築は、東湖が、皇道の本源を正し、國體の根本を明にせんが爲である。

斯くして、

「夫れ日出の郷、陽気の發する處、地靈人傑、食饒に、兵足り、上の人生を好み、民を愛すを以て徳となす、下の人上に奉ずるを以て心と爲す、共勇武に至っては則ち、皆諸れを天性に根ざす。

是れ、國體の尊嚴なる所以なり。一意奉上の心と、上人愛民の心が、國體の根本なり」と教へ「赫赫たる神州、天祖之天孫に命じてより以来、皇統綿々として、諸れを無窮に傳へ、天位の尊き事意、猶日月の踰ゆ可らざるが如し。

則ち萬世の下、徳神禹に匹し、智湯武に侔しき者あり。と雖も、亦唯一意上を奉じ、以て天功を亮くるあるのみ。

萬一其禪譲説を唱る者あるも、凡そ大八洲の臣民は、鼓を鳴らして之を攻めて可也。況や口籍りて名を託するの徒、豈種を神州に遺す可けんや。

又況や、腥膻、犬羊の類(外夷の事)豈邊海に垂涎せしむべヘけんや。故に曰く、資を以て皇獣を賛し、若し彼れの長ずる所を資れば、其の短き所に及び、遂に我が萬國に冠絶する所以を失ふ」と述べてをる。

頭山満述『英雄ヲ語ル』「藤田東湖」(2)

日本學の實行

幽谷の勤皇愛國の血をそのまま受けついで生れたのが、東湖だ。

東湖は

稽古、徴今

闡明本朝神聖之道 右文左武

を座右銘とし、尊皇精神の昻携と寳践に努めた。

水戸藩は尾州、紀州の二藩と共に、所謂、親藩御三家で、諸藩の上にすぐれた勢力を持っておつたが、殊に、水戸藩は、所調水戸黄門以來、歴代の藩侯が日本學の研鑽に努め、修史に力を注ぎ、時代の碩學を招じ集めた。

藤田東湖を初め、戸田蓬軒、會澤正齋等を篤く用ひた。

所謂水戸學の隆盛を極めたのも此の頃だ。水戸學は乃ち日本學と言うてよからう。

「神州の道を奉じて西土の教に資り、忠孝二つなく、文武岐れす、學問事業その効を殊にせず、神を敬し儒を尊び、偏黨あることなし」との主張綱領を以て、藩政改革に托し、天下の改革に實践せんと欲した。

大義を明にす

苟明大義正人心 皇道奚患不與起

新心奮發誓神明 古人有云薨而己

東湖は實に斯くの如き決意を以て、事の大義を明にし、尊道の振起に、奮勵した。

水戸學の中心思想たる、尊皇攘夷の説は東湖、正志齋等の示により、天下を風靡した。

藩主齊昭の聲望も、一世を蓋ふの有様であった。

斯くして水戸は三百諸侯の上に指導的地位に起っにのである。

三決死矣面不死。 二十五回渡刀水

五乞閑地不得閑。 三十九年七處徒

邦家隆替非偶然 人生得久豈徒爾

自驚塵垢充皮膚 猶餘忠義塡骨髓

嫖姚定遠不可期、 丘明馬遷空自企

と言ふやうな元気な詩を吟じて滿腔の熱誠を被瀝し、士気を振作した。

徳川幕府の末期から著しく昻揚された、尊皇愛國、勤皇攘夷の國家意識は、東湖等の愛國的情熱に依り言論文章に迸り出で、各藩の具眼の士を鼓舞躍動せしめた。

斯くして勤皇討幕の運動は燎原の火の如く滿天下に燃え壙がったのである。

一君萬民の肇國精神と共政治體制が復活し、大政奉還、明治維新囘天の大業が成ったのは、東湖等の血涙の賜と言ふも敢えて過言ではあるまい。

東湖の蟄居と著述

衰退の幕府は、水戸藩の隆々たる勢力に畏怖し抑圧之努めた。

中納言殿、御家政向連年御気随之趣隨相聞え、且つは驕慢に被為募、都而御一之御了簡を御制度に被觸候事共有之、御三家方は國持始め諸大名可為模範所、御遠慮も不被在之候始末、御不興之事に被思召候との理由にて、斉昭は隱居の上駒込屋敷に謹慎を命じ、同時にその謀臣たる、東湖、蓬軒等も「中納言取の存意に任せ家政を紊亂せしめたる段不埒の至りなり」として蟄居を命ぜられた。

併しながら、幕府は人物の貧困と泰西、外力の圧迫が露骨になるにつれ、幕府は、水戸藩を中心とする、●(不鮮明、判読不能)勃たる、輿論を汲み込まねばならぬ破目となり、齊昭の謹慎僅かに半歳にして之を解いた。

尊皇攘夷の水戸藩の勢力が却って反撥して天下を風靡したのは當然のことである。

東湖の大乘攘夷論

常陸帶の一節に、

「上も下も諸共に、大和魂を磨き、天が下の蒼生一人も残り失せるまでは、皇國の地は、夷に踏ませじと思ひ定め云々」とある。

又東湖が或る時、閣老、阿部を訪ね、速かに攘夷決行を追ると、阿部は悚然として、「貴殿の説は言ふべくして実行し得ぬ事だ。貴殿の如き智謀の士が、どうして其やうな言を吐くさ」と意外の不機嫌であったと言ふので、

東湖は此時のことを、人に語って、

「閣老が若し幸ひに先づ自分の言を容れ、更に自分に策を問ふたならば、自分は、國民の統一、士気の振興、富國強兵の策を献じたかった。然るに閣老は、突如上して先づ怒った。更に共策を聞く事を欲しない。その時自分は、阿部と言ふ人が、時局救済の人物でない事を知り、爾来進んで、さうした事を言はない」と漏らしてをる。

これが東湖の、大乗攘夷論である。

東湖の言の如く、國老阿部には、確たる信念もなく、不抜の決心もなかった。阿部すでに然り其他幕僚をやだ。

あの内外多難なる時局を収終する為には、廣く献策を容れねばならぬにも拘らず、更に人言を容れず、假りに容れたとしても、彼には其の献策を實行する政治力はなかった。

只眠前を糊塗するだけの御都合主義の政治家であった。

その爲、熱烈火の如き、烈公や、東湖とは、重大問題にぶつかると、常に意見の相違を来した譯だ。

東湖の攘夷論は徒らに頑迷過激なる、小乗の攘夷論でなく、日本國民をして、皇道に徹せしめ、對外硬的思想に統一し、各藩の主張を打って一丸となし、武備を整備する考へであったのだ。

精爽にしての神の如く気霜に似たり

朱鞘白柄丈餘り長し

何れの時か酣戦す黄砂の上

百萬の夷一槍に付す

などと言ふ元気な詩を賦し、大いに士氣を振作し、輿論の喚起に努めた。

更にこんな痛快なのもある。

盟喝威を示すも中實は懦

人間の廉耻一毫もなし

布恬被理何ぞ問ふを須ゐん

伎倆従来狼にして狐

碣破し得て實に痛快だ。當時の外國人どもは、全くの虚偉、虚勢であって、更中實はない。此案山子の如外國勢力に狼狽した幕府の無気力、無気魄に驚く外はない。

此間にあって東湖の如き見識あり膽略ある、指導者をもってをつたことは國家の爲せめてもの幸である。

白髪蒼額萬死に餘る

平生の豪気未だ全く除かず

寶刀染め難し洋夷の血

却って憶ふ常陽の舊草廬

東湖の國権伸張に對する意気は誠に壯烈なものであった。

頭山満述『英雄ヲ語ル』「藤田東湖」

父子三代の勤皇

東湖の父幽谷は所謂水戸三田の戸田蓬軒、武田耕雲齋、藤田幽谷と竝び称せれた、勤皇學者の一人藤田幽谷だ。幽谷は實に水戸勤皇の碩學であるが、所謂神童で十二三歳の頃すでに立な學者で、押しも押されもせぬ大丈夫の風格があった。

彼の豪遇の高山彦九郎が初めて幽谷に會ったのが恰度その頃で、幽谷は高山に、

聞君高節一心雄

奔走求賢西又東

遊學元懷寄偉気

正知踏海魯連風

と言ふ一詩を贈り、高山を魯仲連に比し彼の奇策、高節を稱へてをる。

高山はいたく幽谷の風格に敬服し、自分の娘もあんな人に預けおら仕合せだと、羨ましく思った程である。

幽谷は、文政年間、早くも「英、米撃滅」を叫んでをる。無論ベルリ来航の前だ。英の捕鯨船が、常陸の大津濱へ來て、英人が其附近を荒し廻ったことがある。烱眼の幽谷は英人に対し其肚裡を糺し、米、英が東洋侵略の野望を蔵することを看破し、其の時すでに、米、英討伐を決意し、年少の子、東湖に英人排撃を命じ、東湖も亦、一死、國難に當らんと誓ひ、勇躍大津濱に馳せつけてをる。

後年、東湖が向島小梅に幽閉せられた時、一夜十萬の兵を率いて英国を討つ夢を見て一詩を試してをる。さすがに米、英撃滅の父の血そのまま、受けてをつて痛快ぢや。

渡海連檣十萬兵

雄心落々壓胡城

三更覺夢幽窓下

唯有秋聲面似第

と言ふのだ。

幽谷の米英撃滅の決意はそのまま又高弟、會津正志齋に傳へられ、正志齋の著「新論」は明治維新、日本革新、大業の一つの原動力となった。

東湖の三子、小四郎も亦、英邁の勤王家で、若干、筑波山尊皇の義擧に領袖に推された程の器量人だ。彼は二十四歳で刑死するまで、勤王運動に終始した。刑に臨み、朗々、文天祥の正気歌を高吟し従容として死んだ。

彼は自ら、蓪頭、亂髮、弊衣短袴、怒髮天を衝く志士の繒を描き、賛をなし、

亂髮蓬題如夜叉

不言可識是藤田

と自画自賛する位痛快淋漓な快男児であった。

小四郎、先憂樓と號し、矢張り熱心な攘夷の實行派だ。彼に譲位の詩がある。

何憂醜虜迫日東

三軍巳曾幾英雄

飜飜鏃旗連營外

燐爛甲光帷幕中

破洋要仲弘安蹟

欲継文禄年間風

不闢世俗呼狂賊

晃嶺神霊鑑寸忠

と言ふのだ。相模太郎の如き膽略の男だ。

斯くの如く、藤田家は、幽谷、東湖、小四郞と三代連綿たる勤皇、米、英撃滅の名門だ。

忠孝兩全、文武兩道の達人

東湖は、忠孝兩全、文武兩道の達人、勤皇の結晶とも言ふベき英雄であつた。

東湖が水戸で、勤王討幕、王政復古の大義を説くや、水戸學は勤皇室精神涵養の絶対的學派となり、水戸藩は、勤皇討幕の大本山となった。

幕末、諸藩、勤王の諸豪は竸って水戸を訪ひ、東湖に學んだ。

吉田松陰然り、西郷南洲然り、久坂玄瑞、高杉晋作、平野國臣などはもとより、勤王の先達は悉く東湖を欽慕し、其の風格に接せんとした。

吉田松陰が水戸を訪ふた時は、恰度、東湖の幽閉中であって、親しく東湖に敎へを仰ぐことが出來なかったやうだが、松陰も深く東糊に私淑し、松下村塾中心の學風と思想とは、東湖の精神と學風に感化を受くるところすこぶる多い。

東湖は勤皇の横綱

自分はどうも不思議なり廻せ合せで、東湖が安政の大地震で、非業の死を遂げた、安政二年(1855)に生れた。自分は八十八歳を東湖の歿後八十八年になる訳だ。 自分は安政の大地震で既世に振り出されたやうなものだ。

明治十年西南の役に、自分どもは、西郷に相應ずするとの嫌疑を以て、長州萩の牢獄に投ぜられ、西南役の平定を待って釋放せられた。

明治十二(1879)年、鹿児島に西郷の邸宅を訪ねた。南洲翁の書道の先生と傳へられてをる、川口雪蓬老が居って何くれとなく慇懃にもてなしてくれた。

其際、雪蓬は、西郷さんは勤皇諸傑の話が出る度に、「水戸の藤田東湖先生が健在でごわしたら、おいどんなどとても末席も汚せん」と言うてをられたと話してをつた。

南洲は餘程、東湖を畏敬してをつたものと見ゆる。

明治政府になって、西郷、木戸(孝尢)など一所に臺閥に居る頃、南洲は木戸に向って、「オイ木戸、藤田東湖先生が元気であったら、おはんやおいどんは、こんな地位についてをれんぞ」述懐したと言ふことだ。

南洲は安政二(1855)年は藩主齊彬に随って江戸に上り、第一に訪ふたのが藤田東湖である。南洲が、其際、母愛の實家、椎原家へ贈つた書簡を読むと、如何に南洲が初對面の東湖に、敬服、感奮をしたかヾ判る。

即ち、東湖先生も、至極丁寧なる事にて、彼宅へ差越申と、清水に浴候塩梅にて、心中一點の雲霞なく、唯清浄なる心に相成り、歸路を忘れ候次第に御座候。櫻任蔵にも追々差越候厳、是も豪傑疑ひなく、廉潔の人物、其上博識に御座候、彼方の學問は、始終忠義を主として、武士となるの仕立てにて、學者風とは、大いに違ひ申候。自画自賛にて、人には不申候へ共、東湖も心に被感候向に而は無御座。毎日丈夫と呼ばれ、過分の到りに御座候。

我ものに一義も被引受頼母敷其難有共不被申、身にあまり、國家の爲悅敷次第に御座候。若しや老公鞭を擧げて、黒船へ魁御候はば、逸散駈付むべ草(埋草の意)に成共成罷成申度心醉仕申候。御一笑被下度候。云々。

清水を浴びたやうなる心地で只々清淨になったと言ひ、いかにも純情の南洲、靈感に打たれた模様見るやうにある。殊に、感激の餘り、遂に歸路を忘れたとある。いかに、南洲翁が東湖の人物、識見に傾倒したかが想像される。

父は「正名論」著者幽谷

彼が父幽谷は元、水戸の商家に生れたが、幼より學を好み江戸に出で、天二日なく地に二王なく皇朝、自ら眞太子ありと喝破し、正名論を著し、其の大義を明にし、大いに勤皇、愛國を説いた。高山彦九郎、蒲生君平などと深く訂交し大義明分の鼓吹者で、尊皇攘夷の實行者であった。

容貌、魁夷、意気豪遇の碩學であった。

文政七(1824)年幽谷五十一歳の時、イギリス船二隻、常陸大津の濱に來泊した。

常陸は、鹿島の神鎭まります神代の霊域だ。此神聖な淨上に事もあらうに、い異狄の船が泊るとは、實にけしからぬ話だ。これは神國に挑載するものだ。

神國を汚すものだと勤皇、攘夷、公憤の迸しる處、遂に一首の和歌となった。

常陸なる大津の濱にいぎりすの

船をつなぐと君は聞かずや

恐らく藩主に示したものだらう。イギリスの此無禮をなぜあなたは、手を空しうして、傍観してをらるるのか、なぜ、おつ拂はれぬのか、痛憤したのである。

彼は憤激の餘り一子東湖をして、上陸の外夷を斬り殺させようとしたと云ふ。實に豪快無双の勤皇學者であったのた。