一昨日、県立ミュージアムの後、三越高松店に行ってきました。

5階の美術画廊で、何か素敵な展覧会してないかな~?と覗いてみたんです。

よく、知らずに行って、ラッキー ってことがあったので。

ってことがあったので。

すると、なんと今回もしてました

『アイリーン・フェットマン絵画展』

しかも初日だったみたいです。

お名前から男性かな?と思ったんですが、55歳の女性の画家さんだそうで、

ウクライナ生まれで、現在カルフォルニア在住の方だそうです。

窓越しの風景画が多かったんですが、

私のツボど真ん中

以前ここでギーデサップさんという方の絵画展をしていて、すっかりファンになったんですが、

彼女の絵も優しい感じの絵が多く、

その方とどっち?というほど大好きになりました。

一番気に入ったのは、この絵。

・・・実は版画なんですが、どう見ても油絵です。

最近版画の技術が進んでいるから、ここまで素晴らしいものが出来るんだそうです。

夏の日差しを浴びた青い海。

白いカーテン。

ライムと氷水の入ったピッチャーとグラス。

…周りの水滴で、冷たさが伝わってきます。

外の暑さと対照的な室内の涼しげな空気。

優しい風さえ感じられます。

全体を白っぽい色調でまとめた優しい絵 で、

で、

出来ることなら、部屋に飾ってずっと見ていたい~ (´ー`*)。・:*:・☆

(´ー`*)。・:*:・☆

原画は本当に美しくて、感動があるんですが、

パンフレットの写メなので、素晴らしさの半分も伝えられないのがくやしいです。

光の表現がとっても上手なんですが

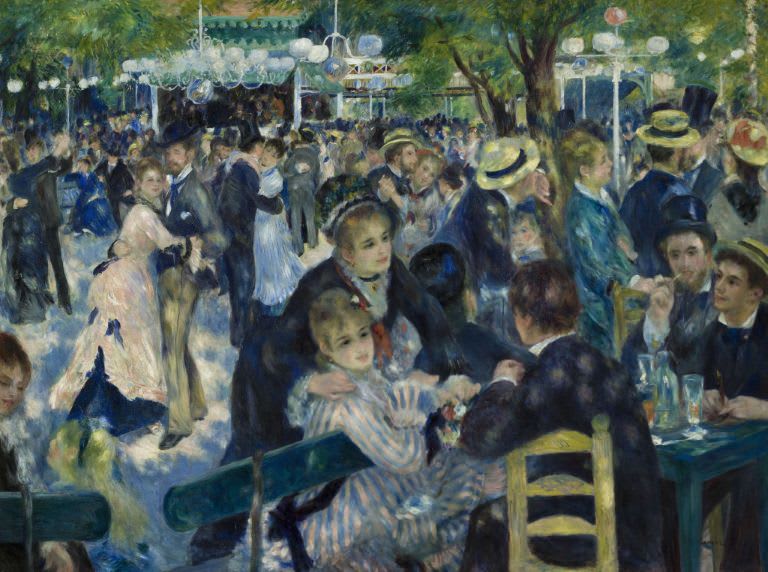

ルノワールとも誰ともまた違う画風っていうのかな?

とにかくいっぺんで好きになりました。

もう一枚、見た事ない絵で心を奪われたのが、雨粒に煙る窓ガラスのある風景。

全体が優しいグレージュ色・・・でも、地味じゃない。

本当にその窓辺にいるような写実的な絵。

残念ながら、パンフレットにその絵がなかったんですが、

こんな感じです。

そして、この絵。

「サンライズ+サンセット」という題の

同じ場所から見た”明け方の海”と”夕暮れの海”を表現した2枚セットの油絵です。

打ち寄せる波の一瞬を切り取ったような絵で、

これも波打ち際に立って見ている錯覚に陥ります。

光の表現が本当に見事です

他の絵も色がキレイで、光の当たっているところの表現がうまくて、

本当の景色を見ているかのよう。

夜や雨の光の表現が秀逸なギーデサップさんに対して、

昼間の自然の中の光を描いたら

誰にも負けないと言っていいと思うアイリーン・フェットマンさん。

雨の表現もギーデサップさんとまた違う優しい表現で、

彼女の世界に引き込まれます。

そして、もうひとつ

フィットマンさんの描く子どもが、また可愛らしいんです。

さすが女性~

見つめるまなざしに、母のような愛を感じます。

そして、どの絵にもストーリーがあるんです。

子どもの見た目の可愛らしさだけでなく、

その行動の中の愛らしさまでも表現している絵は

初めて見ました

今回も、こんな素敵な絵画展を見れるという機会に巡りあえて

私ってつくづく本当に幸せ者だな~と思います。

アイリーン・フェットマンさんの絵画展は、

17日(月)まで、高松三越で開かれています。

もし行く機会があれば、是非~

私も、近ければまた何度でも見に行きたい、そんな素晴らしい絵画展です。

<追記>

Youtubeがありましたので、よかったら・・・

(埋め込みがどうもうまくいかないので、このURLで飛んでみてください)

https://www.youtube.com/watch?v=QRYUwFlWMD4

私のパンフの写メよりは、素晴らしさをお伝えできるかも?

5階の美術画廊で、何か素敵な展覧会してないかな~?と覗いてみたんです。

よく、知らずに行って、ラッキー

ってことがあったので。

ってことがあったので。すると、なんと今回もしてました

『アイリーン・フェットマン絵画展』

しかも初日だったみたいです。

お名前から男性かな?と思ったんですが、55歳の女性の画家さんだそうで、

ウクライナ生まれで、現在カルフォルニア在住の方だそうです。

窓越しの風景画が多かったんですが、

私のツボど真ん中

以前ここでギーデサップさんという方の絵画展をしていて、すっかりファンになったんですが、

彼女の絵も優しい感じの絵が多く、

その方とどっち?というほど大好きになりました。

一番気に入ったのは、この絵。

・・・実は版画なんですが、どう見ても油絵です。

最近版画の技術が進んでいるから、ここまで素晴らしいものが出来るんだそうです。

夏の日差しを浴びた青い海。

白いカーテン。

ライムと氷水の入ったピッチャーとグラス。

…周りの水滴で、冷たさが伝わってきます。

外の暑さと対照的な室内の涼しげな空気。

優しい風さえ感じられます。

全体を白っぽい色調でまとめた優しい絵

で、

で、出来ることなら、部屋に飾ってずっと見ていたい~

(´ー`*)。・:*:・☆

(´ー`*)。・:*:・☆原画は本当に美しくて、感動があるんですが、

パンフレットの写メなので、素晴らしさの半分も伝えられないのがくやしいです。

光の表現がとっても上手なんですが

ルノワールとも誰ともまた違う画風っていうのかな?

とにかくいっぺんで好きになりました。

もう一枚、見た事ない絵で心を奪われたのが、雨粒に煙る窓ガラスのある風景。

全体が優しいグレージュ色・・・でも、地味じゃない。

本当にその窓辺にいるような写実的な絵。

残念ながら、パンフレットにその絵がなかったんですが、

こんな感じです。

そして、この絵。

「サンライズ+サンセット」という題の

同じ場所から見た”明け方の海”と”夕暮れの海”を表現した2枚セットの油絵です。

打ち寄せる波の一瞬を切り取ったような絵で、

これも波打ち際に立って見ている錯覚に陥ります。

光の表現が本当に見事です

他の絵も色がキレイで、光の当たっているところの表現がうまくて、

本当の景色を見ているかのよう。

夜や雨の光の表現が秀逸なギーデサップさんに対して、

昼間の自然の中の光を描いたら

誰にも負けないと言っていいと思うアイリーン・フェットマンさん。

雨の表現もギーデサップさんとまた違う優しい表現で、

彼女の世界に引き込まれます。

そして、もうひとつ

フィットマンさんの描く子どもが、また可愛らしいんです。

さすが女性~

見つめるまなざしに、母のような愛を感じます。

そして、どの絵にもストーリーがあるんです。

子どもの見た目の可愛らしさだけでなく、

その行動の中の愛らしさまでも表現している絵は

初めて見ました

今回も、こんな素敵な絵画展を見れるという機会に巡りあえて

私ってつくづく本当に幸せ者だな~と思います。

アイリーン・フェットマンさんの絵画展は、

17日(月)まで、高松三越で開かれています。

もし行く機会があれば、是非~

私も、近ければまた何度でも見に行きたい、そんな素晴らしい絵画展です。

<追記>

Youtubeがありましたので、よかったら・・・

(埋め込みがどうもうまくいかないので、このURLで飛んでみてください)

https://www.youtube.com/watch?v=QRYUwFlWMD4

私のパンフの写メよりは、素晴らしさをお伝えできるかも?

だったんですが、

だったんですが、 と思える作品がいくつかありました。

と思える作品がいくつかありました。

紅潮した頬

紅潮した頬 光を写す透明肌

光を写す透明肌 ぽっちゃりボディ

ぽっちゃりボディ

ネットより

ネットより

ネットより

ネットより