今回のルノワール展は、オルセー美術館とオランジュリー美術館が所蔵する

100点を超える絵画や彫刻、デッサンなどの展示の他、

当時画家本人が使っていたパレットや絵の具、ルノワール自身の映像も見ることが出来ました。

展示は・・・

1章 印象派に向かって

2章 「私は人物画家だ」:肖像画の制作

3章 「風景画の手技」

・・・

というふうに、時代を追うと同時に、テーマごとに展示されていました。

※ こちらで、展示の全体が見られるようになっているので、よかったら覗いてみてくださいね。

http://renoir.exhn.jp/exhibition/#chapter02

ルノワールは印象派の時期もありましたが、そうでない時期も多く、

今回いろいろな時期の作品を見ることが出来、

ルノワールの生涯を通しての画家のしての歩みを、その解説と共に知ることが出来ました。

展示室に入ってすぐあったのは、”印象派に向かって”というテーマの作品。

『陽光の中の裸婦』は、印象派の技法によって描かれた最初期の作品です。(上のサイトから見られます。)

光の当たっていない影の部分を、

肌の色としてはありえない紫や緑っぽい色で描いているので当時酷評されましたが、

光と影の両方の部分を描き、木漏れ日の感じを表現した画期的な作品だったんだと思います。

でも当時、とても勇気のあることだったんだろうなぁという感想を持ちました。

そして、最初に圧倒されたのが、肖像画

『ウイリアム・シスレー』(1864年・オルセー美術館)です。

ネットより

ネットより

写真と違わないほど、いやそれ以上に忠実に描かれています。

透明感のある肌艶、意志のある瞳・・・

そして、シスレーの気質や、その時の気分まで表現されていて、

こんなに引き込まれる肖像画を見たのは初めてです

ルノワール自身が「私は肖像画家だ」とモネに言うだけあって、見事です

他にも『クロード・モネ』や有名な『ダラス夫人』などもありましたが、

多くの夫人を描いているのに、どれとして似ているものがありません。

一人一人違う・・・顔かたちだけでなく、

その人の性格や生き方、生きてきた歴史まで・・・

内面をここまで描き出しているのは、本当に素晴らしいとしか言いようがありません。

また、ルノワールの描く女性は優しい感じの人が多くて好きなんですが、

『ヴェールをつけた若い女性』は斜め後姿でヴェール越しなのに、本当に美しく、

羽織った布地も暖かく柔らかい感じが出ていて、とても綺麗でした。

ネットより

ネットより

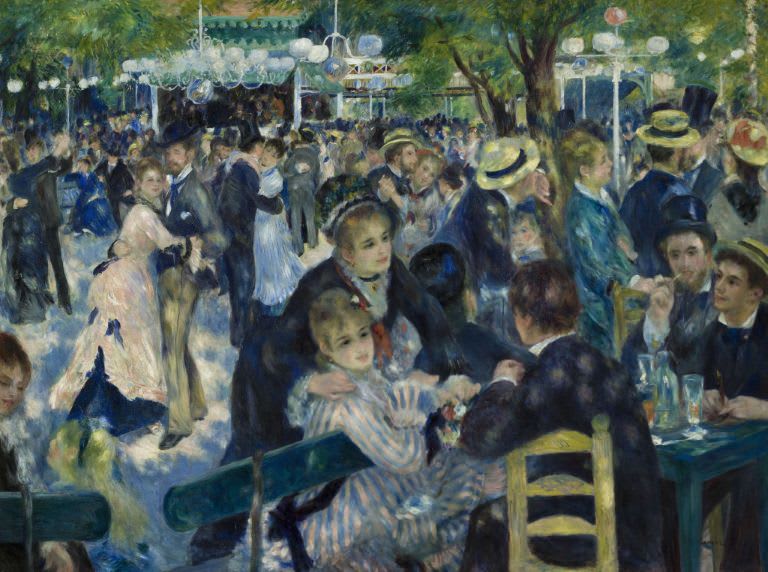

さて、今回の展示で、なんといっても、一番感動したのは

≪ムーラン・ド・ラ・ギャレットの舞踏会≫ (1876年 オルセー美術館)

(1876年 オルセー美術館)

ネットより

ネットより

まさに印象派

木漏れ日を、人物の服や帽子や地面に、白や黄色を使って表現しています。

全体的に紺や黒、グレーといった落ち着いたトーンの色が多いのに、

どうしてこの絵は明るくて楽しそうなんだろうと、

しばし見入ってしまいました。

手前の二人の女性が綺麗で可愛いので、まず目が行きます

さすが、肖像画家ルノワール、女性を描くのお上手です

一番手前の女性は、絵の中にいない、もっと手前の人に微笑みかけているようなので、

この絵の手前にも、空間の広がりを感じさせてくれます。

木漏れ日が、明るい太陽の存在を感じさせ、

戸外の明るい開放的な雰囲気を出すのに役立っているのかもしれません。

あちこちに効果的に使われている白っぽいドレスや黄色い帽子が

落ち着いたトーンの中でかえって引き立ち、

踊っている女性のドレスの流れるようなひだも、動きを感じさせてくれます。

赤という色が、帽子の一部や飾りなどに、ほんの少ししか使われていないのに

印象的に記憶に残って、絵を明るく感じさせてくれるのかもしれません。

そして、描かれている人物の穏やかな表情・・・

・・・楽しそうな語らいや、音楽が聞こえてきそうな

そんな錯覚にも陥ります。

それにしても、どうしてこの絵にこんなにもひき付けられるんだろう?

何度も何度も見たくなる・・・ずっと見ていても飽きない

・・・その理由が知りたくて何度も見に帰って来て

分かりました。

絵の中の人物が生きているようなんです。

人物が、平面じゃなく立体的なふくらみを持ち、しかも温度を持っている・・・

微笑み、語らい、踊っている・・

大勢の人物が生きて動いている気がするので、絵の中の空気の流れや熱を感じるんです。

・・・この感覚は、原画が持つ力というのでしょうか?

画像ではお伝えしきれないので、是非美術館に足を運んで実際に見て頂きたいな~と思います。

肖像画などは、じっと静止している一場面を写し取った感じ、

・・・実際に、モデルさんはじっとしていらしたと思うんですが、

この絵は、動きのある舞踏会の一瞬をとらえたような、そんな印象の絵なんです。

美術館で買ってきた本によると、

「ムーラン・ド・ラ・ギャレット」はパリのモンマルトルにあった風車(ムーラン)が目印のダンスホールで、

飲んで騒ぐ他の店とは違い、落ち着いた雰囲気が漂う店。

35歳のルノワールは、このダンスホールの近くに、アトリエ兼住居の部屋を借りて住み、

戸外での制作にこだわって、

この店に毎回大きなカンヴァスを持ち込んで、一心に筆を動かしていたそうです。

手前の少女はスカウトした姉妹、

そして、友人や知人にも頼んで絵のモデルをしてもらったようです。

色を混ぜるほど濁ってしまう絵の具の特性を知っていて、

印象派の画家たちは絵の具をそのままカンヴァスに置く”筆触分割(ひっしょくぶんかつ)”

という最新の方法を使いましたが、

ルノワールもこの方法で、光を描き出したようです。

この絵でも、最も明るい部分は白い絵の具をそのまま置き、まばゆい光の輝きを表現しているそうです。

また、チューブ入りの絵の具の発明で、屋外で制作出来るようになったことが

印象派の誕生のきっかけとなったそうですが、

当時実際に使っていたものを見ることが出来たのも、貴重な経験でした。

日本ではじめて展示されたルノワールの最高傑作「ムーラン・ド・ラ・ギャレットの舞踏会」

何度も写真などでは見たことがありましたが、本物は想像をはるかに超えた素晴らしいものでした

この機会に、この目で実際に見ることが出来て、本当に幸せでした。(´ー`*)。・:*:・☆

100点を超える絵画や彫刻、デッサンなどの展示の他、

当時画家本人が使っていたパレットや絵の具、ルノワール自身の映像も見ることが出来ました。

展示は・・・

1章 印象派に向かって

2章 「私は人物画家だ」:肖像画の制作

3章 「風景画の手技」

・・・

というふうに、時代を追うと同時に、テーマごとに展示されていました。

※ こちらで、展示の全体が見られるようになっているので、よかったら覗いてみてくださいね。

http://renoir.exhn.jp/exhibition/#chapter02

ルノワールは印象派の時期もありましたが、そうでない時期も多く、

今回いろいろな時期の作品を見ることが出来、

ルノワールの生涯を通しての画家のしての歩みを、その解説と共に知ることが出来ました。

展示室に入ってすぐあったのは、”印象派に向かって”というテーマの作品。

『陽光の中の裸婦』は、印象派の技法によって描かれた最初期の作品です。(上のサイトから見られます。)

光の当たっていない影の部分を、

肌の色としてはありえない紫や緑っぽい色で描いているので当時酷評されましたが、

光と影の両方の部分を描き、木漏れ日の感じを表現した画期的な作品だったんだと思います。

でも当時、とても勇気のあることだったんだろうなぁという感想を持ちました。

そして、最初に圧倒されたのが、肖像画

『ウイリアム・シスレー』(1864年・オルセー美術館)です。

ネットより

ネットより写真と違わないほど、いやそれ以上に忠実に描かれています。

透明感のある肌艶、意志のある瞳・・・

そして、シスレーの気質や、その時の気分まで表現されていて、

こんなに引き込まれる肖像画を見たのは初めてです

ルノワール自身が「私は肖像画家だ」とモネに言うだけあって、見事です

他にも『クロード・モネ』や有名な『ダラス夫人』などもありましたが、

多くの夫人を描いているのに、どれとして似ているものがありません。

一人一人違う・・・顔かたちだけでなく、

その人の性格や生き方、生きてきた歴史まで・・・

内面をここまで描き出しているのは、本当に素晴らしいとしか言いようがありません。

また、ルノワールの描く女性は優しい感じの人が多くて好きなんですが、

『ヴェールをつけた若い女性』は斜め後姿でヴェール越しなのに、本当に美しく、

羽織った布地も暖かく柔らかい感じが出ていて、とても綺麗でした。

ネットより

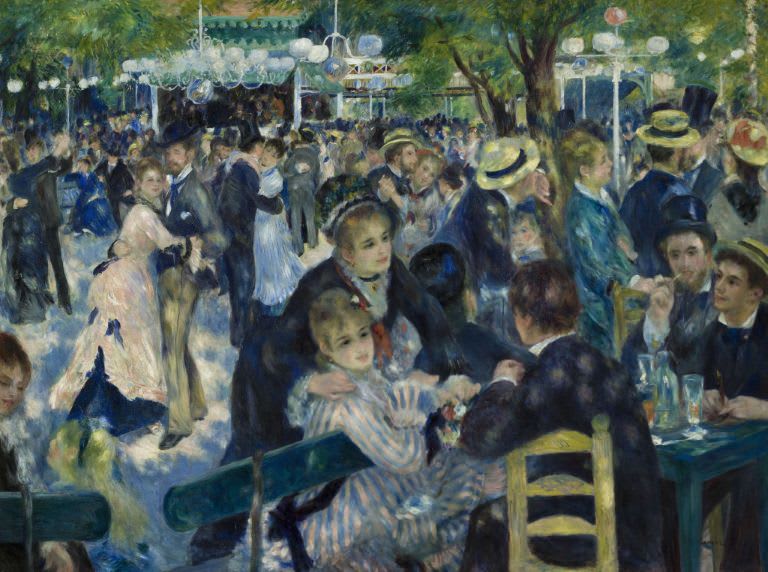

ネットよりさて、今回の展示で、なんといっても、一番感動したのは

≪ムーラン・ド・ラ・ギャレットの舞踏会≫

(1876年 オルセー美術館)

(1876年 オルセー美術館) ネットより

ネットよりまさに印象派

木漏れ日を、人物の服や帽子や地面に、白や黄色を使って表現しています。

全体的に紺や黒、グレーといった落ち着いたトーンの色が多いのに、

どうしてこの絵は明るくて楽しそうなんだろうと、

しばし見入ってしまいました。

手前の二人の女性が綺麗で可愛いので、まず目が行きます

さすが、肖像画家ルノワール、女性を描くのお上手です

一番手前の女性は、絵の中にいない、もっと手前の人に微笑みかけているようなので、

この絵の手前にも、空間の広がりを感じさせてくれます。

木漏れ日が、明るい太陽の存在を感じさせ、

戸外の明るい開放的な雰囲気を出すのに役立っているのかもしれません。

あちこちに効果的に使われている白っぽいドレスや黄色い帽子が

落ち着いたトーンの中でかえって引き立ち、

踊っている女性のドレスの流れるようなひだも、動きを感じさせてくれます。

赤という色が、帽子の一部や飾りなどに、ほんの少ししか使われていないのに

印象的に記憶に残って、絵を明るく感じさせてくれるのかもしれません。

そして、描かれている人物の穏やかな表情・・・

・・・楽しそうな語らいや、音楽が聞こえてきそうな

そんな錯覚にも陥ります。

それにしても、どうしてこの絵にこんなにもひき付けられるんだろう?

何度も何度も見たくなる・・・ずっと見ていても飽きない

・・・その理由が知りたくて何度も見に帰って来て

分かりました。

絵の中の人物が生きているようなんです。

人物が、平面じゃなく立体的なふくらみを持ち、しかも温度を持っている・・・

微笑み、語らい、踊っている・・

大勢の人物が生きて動いている気がするので、絵の中の空気の流れや熱を感じるんです。

・・・この感覚は、原画が持つ力というのでしょうか?

画像ではお伝えしきれないので、是非美術館に足を運んで実際に見て頂きたいな~と思います。

肖像画などは、じっと静止している一場面を写し取った感じ、

・・・実際に、モデルさんはじっとしていらしたと思うんですが、

この絵は、動きのある舞踏会の一瞬をとらえたような、そんな印象の絵なんです。

美術館で買ってきた本によると、

「ムーラン・ド・ラ・ギャレット」はパリのモンマルトルにあった風車(ムーラン)が目印のダンスホールで、

飲んで騒ぐ他の店とは違い、落ち着いた雰囲気が漂う店。

35歳のルノワールは、このダンスホールの近くに、アトリエ兼住居の部屋を借りて住み、

戸外での制作にこだわって、

この店に毎回大きなカンヴァスを持ち込んで、一心に筆を動かしていたそうです。

手前の少女はスカウトした姉妹、

そして、友人や知人にも頼んで絵のモデルをしてもらったようです。

色を混ぜるほど濁ってしまう絵の具の特性を知っていて、

印象派の画家たちは絵の具をそのままカンヴァスに置く”筆触分割(ひっしょくぶんかつ)”

という最新の方法を使いましたが、

ルノワールもこの方法で、光を描き出したようです。

この絵でも、最も明るい部分は白い絵の具をそのまま置き、まばゆい光の輝きを表現しているそうです。

また、チューブ入りの絵の具の発明で、屋外で制作出来るようになったことが

印象派の誕生のきっかけとなったそうですが、

当時実際に使っていたものを見ることが出来たのも、貴重な経験でした。

日本ではじめて展示されたルノワールの最高傑作「ムーラン・ド・ラ・ギャレットの舞踏会」

何度も写真などでは見たことがありましたが、本物は想像をはるかに超えた素晴らしいものでした

この機会に、この目で実際に見ることが出来て、本当に幸せでした。(´ー`*)。・:*:・☆

です。

です。

小学生の作品と思えないうまさです。

小学生の作品と思えないうまさです。