さてさて、本日は建築施工3「柱について」です。

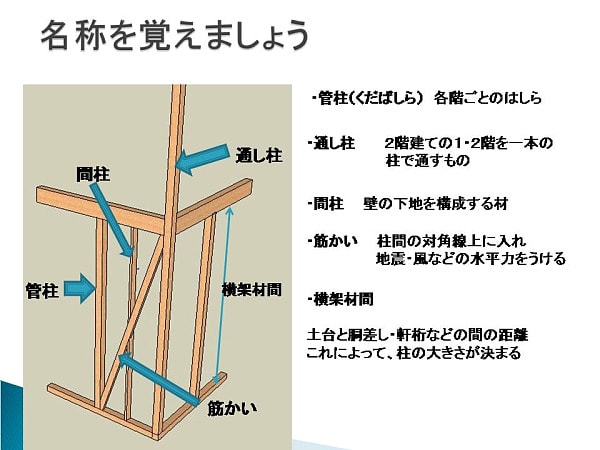

一般的に柱と呼ばれるものには、用途によっていろいろな名称があります。

管柱 通し柱 隅柱 大黒柱 ポーチ柱 間柱などです。

先ず管柱は、木造建築の構造材として一番本数の多い柱です、各階ごとにそれぞれ独立して建っている柱ですね。

その中でも、コーナーにあるものを隅柱と言う場合があります。

通し柱は、2階建ての家にある、1階~2階まで連なっている柱の事です、足元は基礎からホールダウン金物で固定し、他の柱よりも、良い部材や、少し径が大きいものを使ったりすると効果的ですね。

大黒柱は、文字通りその家の加重を支える、太くて大きな柱です、一般的に土台に乗せず、基礎から直接棟木まで支える、長くて真っ直ぐな材になります。

最近は、大黒柱の無い家が多くなっていますが、せめて一本ぐらいあるとその家の格も上がり、強度も上がると思います。

核家族化が進み、父親の威厳もなくなり、味気ない家が好まれ、大黒柱の必要性が無くなったのも、現代社会と似通っているような気がしてなりませんね。

それから、プレカットはこのような大きな柱の加工は苦手なので、ハウスメーカーなどとの差別化を図る意味で大黒柱はいいと思います。(ちなみに今年の模擬家屋は「大黒柱の家」です)

ポーチ柱は玄関ポーチにある柱です。

床柱は床の間の柱ですが、これは後日「床の間」の回で説明しますね。

そして、間柱は、柱と柱の間にある、ボードや外壁などの下地材です。

よく、施主から「間柱が割れているので替えて~」とか言われますが、構造材ではないので、

(まぁ構造材も大きく割れてなければ強度的には問題ないのだけど・・・)

下地材として問題なければ、大丈夫ですね。

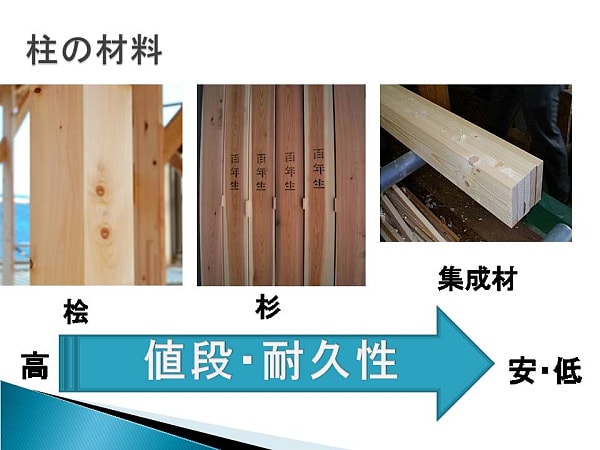

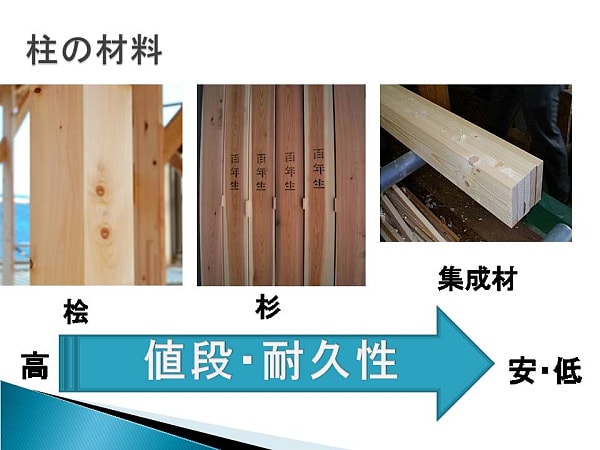

柱の材料ですが、一般的に針葉樹が使用されます、やはり理想的な材は桧ですね、和室の真壁の材料以外は、節が合ってもOK

むしろ節があった方が丈夫です、芯持ち材の方が丈夫なので、出来たら桧の芯持ち材を使いましょう。

コストの面で、杉などよりは高いのですが、見えない部分を丈夫にした方が、後々の事で安心です。

4寸角の柱で、杉が1600円程度、桧で5500円程度でしょうか?そうすると

一件100本の柱で、差額は多くても40~50万程度です、これを高いと見るか安いと見るかですね。

もし高いと思うなら

1:一階の管柱と通し柱のみ桧にする

2:通し柱のみ桧にする

3:土台のみ桧にする

などをお進めします、こういった予算との微妙な調整は、坪当たり2○,○○万円などのハウスメーカーでは不可能ですね。

最近は、集成材を使用した木造住宅があります、集成材の利点とすれば、乾燥、収縮による変形が少ないという事でしょうか?

集成材は、一般的な柱に比べ、1.5倍~2倍の強度があるという、宣伝文句がありますが、このような言葉に惑わされてはいけません。

このような、販促用のデータは、自分の都合の良いところしか言わないので要注意です。

例えば、一般的な柱と言っても何と比べたのか判りませんよね、それから50年経った時のデータはどうでしょうか?

恐らく接着剤が劣化して、とんでもない事になっているのではないでしょうか?

接着剤も、健康に影響が無いと言いますが、今までそういう事で、どれだけ消費者が騙されてきたでしょうか?

アスベストやシックハウス症候群など、使用していた当時は夢にも思ってなかったことが現実に社会問題になってますよね。

ということで、集成材はあまりおすすめできませんね。

柱の径は4寸(120)がおすすめですが、やむなく105角の場合でも、通し柱は120角にしましょう。

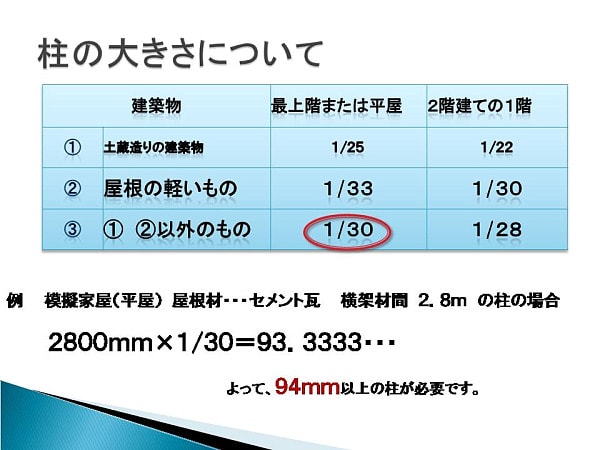

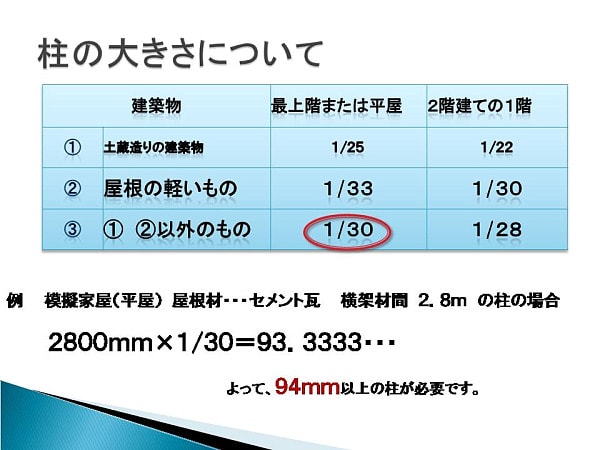

実際の計算は、屋根・壁の材料や一階or二階の柱 そして、横架材の距離によって導かれます。

横架材とは、土台の天端から胴差し(1階)or軒桁(2階)の下端までの距離です。

この距離に先ほどの、屋根材などから導かれる、掛け率で計算します。

例えば、横架材間2800mmのセメント瓦葺き、平屋の住宅だと 掛け率が1/30なので

2800×1/30で、93.333となります。

この場合、94mm以上であれば法的には問題ありません。

(まぁこんなに細い柱の家は無いと思うけど・・・・)

プレカットなどは、あらかじめ大きさをそろえる必要がある為に、図面で105角と表記されていても、実際は102角

程度に4面かんな掛け処理になっている場合があります。

見積もりに105角と書いていて、図面が102角であれば問題ではないと思うけど、図面に105角と書いていて、プレカットに出す場合は、材料を少し大きめ(108角)程度のものを発注した方が良いかも知れません。

後々のトラブルの元となります。

柱の仕口は、ほぞになります、化粧仕事で、柱勝ち(柱を土台から立ち上げる)に見せる場合は落とし蟻などもあるかも知れませんが、ほとんどがほぞで問題ありません。

ほぞにもいろいろ種類があります、コーナーには芯よけの短ほぞor扇ほぞ、後は短ほぞor通しほぞとなります。

ほぞについては一度述べましたのでそちらを参考にしてください。

法律的には、先ほどの柱の大きさについてと、防腐・防蟻処理について記載があります。

地盤面から、1m以内の主要構造物には防腐・防蟻処理を行わなければなりません。

最後に柱は、元を下にすることを忘れてはいけません、逆木になると、縁起が悪いとされますし、人間でもずっと逆立ちしとくわけにはいけません、木も一緒ですね。

とまぁ色々述べましたが、難しく考えずに、柱は桧、大きさは120角とし、手刻みで加工すれば、全く問題ありません。

昔は当たり前のことが、難しくなってしまいました。本当に世の中豊かになったのか、疑問に思いますね。

ガソリン価格の上昇に伴い、輸入材や集成材のコストが上がり、近くの山々の木材が一番安上がりになれば良いのですけどね。

あっ!そしたら毎日往復100kmの通勤が出来なくなるな~(今でもほぼ半泣き)

おしまい

一般的に柱と呼ばれるものには、用途によっていろいろな名称があります。

管柱 通し柱 隅柱 大黒柱 ポーチ柱 間柱などです。

先ず管柱は、木造建築の構造材として一番本数の多い柱です、各階ごとにそれぞれ独立して建っている柱ですね。

その中でも、コーナーにあるものを隅柱と言う場合があります。

通し柱は、2階建ての家にある、1階~2階まで連なっている柱の事です、足元は基礎からホールダウン金物で固定し、他の柱よりも、良い部材や、少し径が大きいものを使ったりすると効果的ですね。

大黒柱は、文字通りその家の加重を支える、太くて大きな柱です、一般的に土台に乗せず、基礎から直接棟木まで支える、長くて真っ直ぐな材になります。

最近は、大黒柱の無い家が多くなっていますが、せめて一本ぐらいあるとその家の格も上がり、強度も上がると思います。

核家族化が進み、父親の威厳もなくなり、味気ない家が好まれ、大黒柱の必要性が無くなったのも、現代社会と似通っているような気がしてなりませんね。

それから、プレカットはこのような大きな柱の加工は苦手なので、ハウスメーカーなどとの差別化を図る意味で大黒柱はいいと思います。(ちなみに今年の模擬家屋は「大黒柱の家」です)

ポーチ柱は玄関ポーチにある柱です。

床柱は床の間の柱ですが、これは後日「床の間」の回で説明しますね。

そして、間柱は、柱と柱の間にある、ボードや外壁などの下地材です。

よく、施主から「間柱が割れているので替えて~」とか言われますが、構造材ではないので、

(まぁ構造材も大きく割れてなければ強度的には問題ないのだけど・・・)

下地材として問題なければ、大丈夫ですね。

柱の材料ですが、一般的に針葉樹が使用されます、やはり理想的な材は桧ですね、和室の真壁の材料以外は、節が合ってもOK

むしろ節があった方が丈夫です、芯持ち材の方が丈夫なので、出来たら桧の芯持ち材を使いましょう。

コストの面で、杉などよりは高いのですが、見えない部分を丈夫にした方が、後々の事で安心です。

4寸角の柱で、杉が1600円程度、桧で5500円程度でしょうか?そうすると

一件100本の柱で、差額は多くても40~50万程度です、これを高いと見るか安いと見るかですね。

もし高いと思うなら

1:一階の管柱と通し柱のみ桧にする

2:通し柱のみ桧にする

3:土台のみ桧にする

などをお進めします、こういった予算との微妙な調整は、坪当たり2○,○○万円などのハウスメーカーでは不可能ですね。

最近は、集成材を使用した木造住宅があります、集成材の利点とすれば、乾燥、収縮による変形が少ないという事でしょうか?

集成材は、一般的な柱に比べ、1.5倍~2倍の強度があるという、宣伝文句がありますが、このような言葉に惑わされてはいけません。

このような、販促用のデータは、自分の都合の良いところしか言わないので要注意です。

例えば、一般的な柱と言っても何と比べたのか判りませんよね、それから50年経った時のデータはどうでしょうか?

恐らく接着剤が劣化して、とんでもない事になっているのではないでしょうか?

接着剤も、健康に影響が無いと言いますが、今までそういう事で、どれだけ消費者が騙されてきたでしょうか?

アスベストやシックハウス症候群など、使用していた当時は夢にも思ってなかったことが現実に社会問題になってますよね。

ということで、集成材はあまりおすすめできませんね。

柱の径は4寸(120)がおすすめですが、やむなく105角の場合でも、通し柱は120角にしましょう。

実際の計算は、屋根・壁の材料や一階or二階の柱 そして、横架材の距離によって導かれます。

横架材とは、土台の天端から胴差し(1階)or軒桁(2階)の下端までの距離です。

この距離に先ほどの、屋根材などから導かれる、掛け率で計算します。

例えば、横架材間2800mmのセメント瓦葺き、平屋の住宅だと 掛け率が1/30なので

2800×1/30で、93.333となります。

この場合、94mm以上であれば法的には問題ありません。

(まぁこんなに細い柱の家は無いと思うけど・・・・)

プレカットなどは、あらかじめ大きさをそろえる必要がある為に、図面で105角と表記されていても、実際は102角

程度に4面かんな掛け処理になっている場合があります。

見積もりに105角と書いていて、図面が102角であれば問題ではないと思うけど、図面に105角と書いていて、プレカットに出す場合は、材料を少し大きめ(108角)程度のものを発注した方が良いかも知れません。

後々のトラブルの元となります。

柱の仕口は、ほぞになります、化粧仕事で、柱勝ち(柱を土台から立ち上げる)に見せる場合は落とし蟻などもあるかも知れませんが、ほとんどがほぞで問題ありません。

ほぞにもいろいろ種類があります、コーナーには芯よけの短ほぞor扇ほぞ、後は短ほぞor通しほぞとなります。

ほぞについては一度述べましたのでそちらを参考にしてください。

法律的には、先ほどの柱の大きさについてと、防腐・防蟻処理について記載があります。

地盤面から、1m以内の主要構造物には防腐・防蟻処理を行わなければなりません。

最後に柱は、元を下にすることを忘れてはいけません、逆木になると、縁起が悪いとされますし、人間でもずっと逆立ちしとくわけにはいけません、木も一緒ですね。

とまぁ色々述べましたが、難しく考えずに、柱は桧、大きさは120角とし、手刻みで加工すれば、全く問題ありません。

昔は当たり前のことが、難しくなってしまいました。本当に世の中豊かになったのか、疑問に思いますね。

ガソリン価格の上昇に伴い、輸入材や集成材のコストが上がり、近くの山々の木材が一番安上がりになれば良いのですけどね。

あっ!そしたら毎日往復100kmの通勤が出来なくなるな~(今でもほぼ半泣き)

おしまい

なんでだろう?!

もしかしたら URLを入れないと入るのかもしれません。

でも良かった~。

これからはドンドンコメント欄で又参加します!

追伸・・この間はありがとうございました。

そうですか~ URL入れるとダメなのかな~

とにかく良かったです、これからもよろしくお願いしますね~

柱も地元産やら北陸産の物などなら桧の柱で1500円からありますからね~

そ、それは安いですね~

それなら、桧の柱で練習できるな~

う~ん、贅沢

名を名乗れ!

あなたのようにね・・・・

忙しかったんですね、お父さんの御冥福をお祈りいたします。

時間が出来たら又遊びにきてくださいね。

キャップはウチの生徒さん限定なので、(一部例外もありますが・・・)是非宣伝してください