天気のいい日に、横須賀の西海岸から見える富士山を横目に車を走らせ、佐島港近くへ行きます。

この辺りは車の通行量もさほど多くなく、漁港独特のゆったりとした空気がとても心地いいです。

佐島港前、丸吉商店の脇道を入って行き、しばらくするとお寺へ続く道が現れます。

お寺へ上がる階段手前の「庚申塔」

庚申塔と並んで「六地蔵」

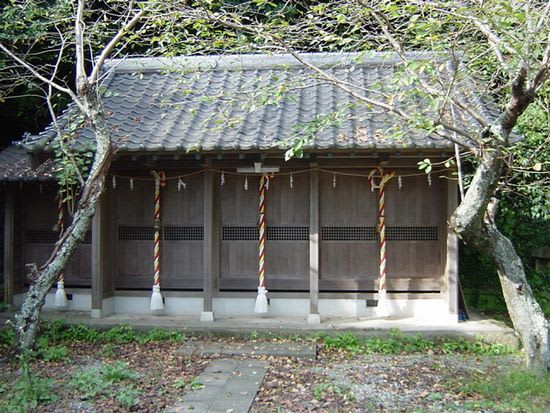

本堂(画像クリックで拡大します)

明応2年(室町時代1493年)の創立と伝えられています。開山は方譽岸立で開基は清涼道心。

檀徒の8割が福本姓なので、福本一族の氏寺として創立したものと推測されてます。

明治25年に古い記録を焼失し詳細は不明。

山号は「降鏡山」

この鐘については、ちょっとした話があるようです。(下記参照サイト)

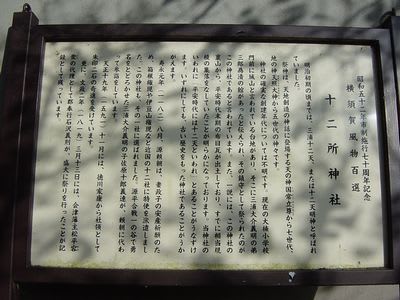

右は記念碑。お寺の歴史は500年を超えています。

お寺から佐島の海を望む。(クリックで拡大します)

-------------------

★名称 降鏡山 福本寺

★場所 横須賀市佐島2丁目15-13

★電話 046-856-1827

◎ご詠歌 『清らなる 佐島の海の 磯づたい 御威光したひて 行くぞ楽しさ』

--------------------

さらに詳しく

Google検索→福本寺

Google画像検索→福本寺

★当ブログ“三浦不動尊”特集は→こちら

本堂は写真だけで見ると、南国のような雰囲気がありますね。

不動明王御開帳の年が待ち遠しいです。

←最後にこちらをポチッとしていただけたら嬉しいです。

←最後にこちらをポチッとしていただけたら嬉しいです。

ブログTOPへ

『まりん』

『まりん』

チャーシューに隠れて見えないかもしれませんが、

チャーシューに隠れて見えないかもしれませんが、

『前略』

『前略』