曼荼羅の数々

******************************2017.11.29

C.G.ユング氏の意見はこのブログで、

以前、’曼荼羅と東洋思想への傾倒’

というユングの姿勢とともに少し話題

にさせていただいた。

”人間心理と宗教‘”(*1)の中で、ユングは

’近代心理学によって、

我々は個人的無意識は単なる上面に

すぎず、その下には、

これとは全然性質を異にした基盤が

横たわっていることを書いた。

’この基盤が集合的無意識

(kollektives unbewuβtes)である。’

とユングは述べているが、

集合的無意識 を 曼荼羅 に重ねて

次のようにも、述べている。

” 無意識の研究によって、その存在

が確認せられ当ている、もろもろの神話的

モチーフはそれ自身としては、多元的構造を

もっているが、この多元的構造の極まる

ところは、重点を中心部に置いた体系で

あり、これこそ、集合的無意識の中心、

あるいは、体質をなしている。

近代心理学が挙げた成果と、ヨーガに

よる認識との間のこの注意すべき一致から

して、私は、この中心的象徴の呼び名

として、’円‘を意味する、サンスクリット語

の ’曼荼羅‘ の言葉を用いた“(以上)

曼荼羅(まんだら)はいろいろなモチーフ

があるようだが、インドで多くみかけた

それは、仏教曼荼羅の構図とは少し趣を

異にしていた。

ユングの言うように、一つの中心点が

あり、それが円形にさまざまなデザイン

をもって、広がりを見せていく構図に

なっている。

たとえば、下のようなモチーフは、比較的

インドで見られる図柄に思う。

このモチーフを元にして、その上を

花びらで覆い、たとえば、シタールの師匠

の演奏会などには、会場入口に神聖な

神へ捧げるインド音楽の象徴をこめて、

グルジーの奥様と一緒に この曼荼羅を

ここで注目したいのは、ユングが述べて

いるところの、

この曼荼羅のデザインの臍(へそ)に

あたる、中心点だ。

中心点がなければ、曼荼羅は成立しない。

重心は中心に集まり、さらに、その力は

まんべんなく、周囲の模様にバランス

よく振り分けられて、小さいサイズ

から大きいサイズまで描くことが可能だ。

この曼荼羅の中心点の意識、それを、

”集合無意識の中心と体質”

とユングは重ね合わせた。

我々の意識の奥底は、この無意識の集合

意識で、繋がっているという。

この共通意識をさらに深めると、宗教的

意識の根底となる、他者一体意識・宇宙

意識につながるのだろう。

曼荼羅を使って、瞑想の内に、その中心点

を、心の内面の深層に目をむけながら

奥に奥にと探っていく・・・それは、

インドでの瞑想法のひとつであるといえるだろう。

そこに行きつく、意識とその時感じるもの

は何か?

そのような方法で、自分の現在意識と内奥

の無意識の中心点とが重なった時、

人は、自分の中に果てしない大きな距離

を持つ二つの心の存在を知るに違いない。

二元的世界に生きる、現実対応意識と、

この深淵な曼荼羅の中心点に象徴される

宇宙意識の二つだ。

両方とも、生きている今の自分には

不可欠な意識であるのだろうが、特に、後者

の意識は大方の人たちは忘れて生きているし、

忘れていても、現実生活には支障がないの

だから、当然かもしれない。

一方、仏教に曼荼羅が伝わると、少し様子

が異なってくる。

たとえば、密教の曼荼羅の概念は、

その中に入って、“諸仏諸尊自受法楽の

るつぼの中に直参する”という考え方

に変わる。

だから、立方体、つまり、立体曼荼羅

として、建物自体がすでに

曼荼羅であり、その中で修法を行う。

ジャワのボロブドゥルの立体的曼荼羅は

世界的に有名なようだ。

日本では、図絵として諸尊を平面的に、

修行者の方に向くような構図で描かれている。

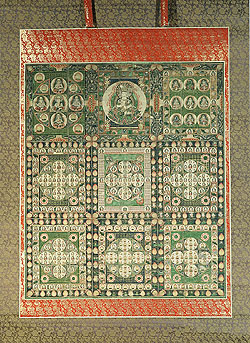

有名な胎蔵界曼荼羅では、真ん中に中台

八葉院が描かれ、その周りに、

釈迦院、金剛手院、持明院、観音院などが

描かれ、さらに外枠を文殊院、

除蓋障院、地蔵院、などが取り巻き、

下記のような曼荼羅となる。

胎蔵界曼荼羅絵図

正直なところ、私にはちんぷんかんぷんな

絵図であり、その下には

右から不動明王、降三世明王、般若菩薩、

大威徳明王、勝三世明王

が描かれているのだが、どのように、

瞑想で活用するのか、想像がつかない。

少し、曼荼羅から離れるが、ヨギの行う、

瞑想の印度のルーツはシヴァ神にあると

され、シヴァはヒマラヤのカイラス山

(今は中国領)で瞑想を続けて

いらっしゃる~と信じられている。

多くのヨガの行者はそのため、高度3000

メートル以上の山々が連なるヒマラヤ山脈

に籠り、過酷な環境の中で瞑想を中心と

した修行を現代も続けている。

一方、仏教として日本に伝わったヨガの

瞑想法を源におく、日本の座禅法は、

インドのそれと比べると、少々異なる

ところがあるようだが、以下の行は、

ヨガの瞑想目的と一貫性があるよう

に思えるのでご紹介したい。

それは、密教の五相成身観 のことだ。

密教経典に載せられているのだが、その

大約としては

”自心を軽く霧のかかった月輪と観想し、

次第に、その霧は晴れて明朗な月輪が表れる。

その月輪の中に金剛蓮華(こんごうれんげ)

を観じ、自らが金剛蓮華の光の中に一体と

なるを見て、その光の輪が拡がり行く様を

観想する。

すると、その光ますます、輝きを増して

大宇宙の法界と一体であるということを

感じる、

そののち、次第にその光の輪を狭め、

今ここに坐業している、自分自身こそが、

金剛不壊の身である光と一体であるという

ことを認識する“という瞑想法である。

どこが、ヨガの瞑想と共通かといえば、

自分自身のアートマ、

つまり、実相身が、宇宙を生かす大波動で

あるということを悟ることが、究極の

目的であることは、インド教(ヒンズー教の

大本にある、ヴェーダの教え)と

日本密教の教えの中に生きていることが、

この瞑想法から感じ取れる気がする。

注 (1) 浜川祥枝訳、日本経文社