茨城県笠間市にある笠間城へ行ってきました。

笠間城の歴史は古く、1219年に、笠間時頼によって佐白山に築かれました。

笠間の地はそのまま戦国時代まで笠間氏が支配しますが、主家である宇都宮市に逆らったことで、笠間氏は滅亡。後に蒲生氏郷が入り、笠間城は織豊系の城郭として改修されました。この改修により、関東では珍しい、石垣を多用した城になっています。

江戸時代には初代藩主として松平康重が入り、笠間城は笠間藩の藩庁として機能します。康重が丹波篠山藩に移動封された以降は、小笠原氏、松平氏、浅野氏、井上氏、本庄氏、井上氏と、藩主が頻繁に入れ替わっていきますが、1747年に牧野氏が入ってからは幕末まで牧野氏が治めることとなりました。

明治に入って廃城となりますが、山城なので現在も遺構はまあまあ良く残っています。

JR水戸線の笠間駅からスタート。

笠間駅から北へ向かって歩いていくと、東の方に笠間城のある佐白山が見えてきます。

まずは佐白山のふもとにある、「かさま歴史交流館 井筒屋」へ向かいます。

井筒屋は江戸時代に創業した旅籠で、当初は別の場所に建てられていたのですが、明治時代に火災で焼失してしまい、この場所に建て直されました。坂本九は子供の頃この地に疎開していたという縁があり、この井筒屋で結婚披露宴を行ったそうです。しかし、東日本大震災によって大きな被害を受け、井筒屋は廃業してしまいました。

建物の管理が笠間市に移され、倒壊した部分を撤去し、残った建造物を曳家して耐震工事を施し、現在の井筒屋の姿となりました。

現在は笠間市の観光案内や、笠間城についての展示、会議室などとなっています。

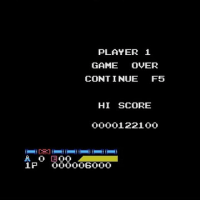

井筒屋の入口付近に、続日本100名城のスタンプが置いてあります。

図案は天守の石垣でしょうかね。右の方、ちょっと何が描かれているのかわかりにくいですけど。

井筒屋の近くに、笠間藩主だった浅野家の家老の大石邸跡があります。

この浅野家、実は忠臣蔵で有名な浅野内匠頭のご先祖で、浅野家は笠間から赤穂へと転封されています。なのでこの大石邸跡は、大石内蔵助のご先祖様が住んでいた所ということになります。

そのため、大石内蔵助の銅像も建てられていました。内蔵助自身は笠間に来たことはないと思いますけどね。

にゃーん。

笠間城へは、下屋敷のあった佐白山麓公園から登っていくルートもあるのですが、今回は北東の方へ回り込んで、大手門からアプローチします。

笠間城の北側を東へ歩いていくと、先ほどもちょっと触れたように笠間と縁のある坂本九の歌碑があります。

さらに東へ進むと、笠間つつじ公園への入口があります。

つつじ公園へはまた後で来ることにして、そこを右へ曲がると笠間城への入口があります。

笠間城方面へちょっと入ると、大黒石という巨石があります。

笠間城が築かれる少し前に、この辺りで異なる寺の僧兵同士の戦いがありました。戦に敗れた佐白山の僧兵が佐白山の山頂まで逃げのび、山頂にあったこの大黒石を転げ落とすことで多くの敵僧兵をなぎ倒し、何とか難を逃れたという伝説があるそうです。

笠間城周辺は、関東ふれあいの道の茨城コース「焼き物とお稲荷さんへのみち」の一部となっています。

その先に駐車場があり、車ならここまで上ってこられます。

ここは大手門の手前にある的場丸(千人溜り)と呼ばれる曲輪となります。

駐車場の奥に地図があるので参照します。

千人溜りから北側から回り込んで、下屋敷から登って本丸の北西側辺りに出る道もあるのですが、まずは大手門からまっすぐ本丸へと登っていきます。

大手門跡。

わかりにくいかもしれませんが、道の左右に空堀があり、その先には土塁が築かれています。

城内は車でも通れるように舗装路が伸びています。この道はうねうねと本丸まで続いているのですが、本来の笠間城の形状とはあまり関係ないように見えます。

一方、正面にある階段はちゃんと遺構です。

ただ、階段を上ると割とまっすぐ登ってしまうので、車道をうねうねと登りながら、いろんなところを見て回るのが良いかもしれません。

二の丸下の石垣。

ここを登っていくと二の丸に到着。

ちょっと草ボーボーですが、それなりの広さの空間となっています。

二の丸の下には腰曲輪があったはずなのですが、ちょっと確認しずらかったです。

あんまり全体を映したいい写真を撮っていなかったのですが、二の丸の一段上に本丸があります。

本丸の西側にはひときわ高い土塀があります。

土塀の上には東屋がありますが、これは当然最近のもの。

土塀の南端には八幡櫓が建てられていました。

現在八幡櫓は、近くにある真浄寺という寺の敷地内に移築されています。

佐白山は、いばらき森林浴の道100選にも選ばれているようです。

本丸の奥には看板や石碑などが。

本丸のさらに奥へ進むと、いよいよ笠間城のクライマックス。天守曲輪への道があります。

ここに門跡があり、この写真だとわかりにくいですが、道の左右に空堀があり、道が土橋になっています。

普通の城なら本丸に天守があるものなのですが、笠間城は本丸よりもさらに高い位置に天守曲輪があり、そこに天守があったんですね。

現在天守のある所には、佐志能神社が建てられています。

天守へ向かって石段を登っていきます。

思っていたほど高くはありませんでしたが、石段の先に石垣が登場。

しかし、この辺りの石垣は東日本大震災により大きな被害を受け、今もまだシートが掛けられている部分があります。

そして肝心の天守曲輪のてっぺんは立ち入り禁止。うーん、残念。こんな山の中だと、なかなか修復工事も難しいでしょうしねぇ。

というわけで、残念ながら現在はここまでしか近づけませんでした。

しかしこんな山の中とは思えないほど、立派に石垣が積まれています。

で、実は天守曲輪には、裏から回り込んでいくルートもあります。

この写真の左へ行くと天守曲輪なのですが、ちょっとわかりにくいものの、まっすぐ進んでいく道が付いています。

道はあまりよろしくないので、この道を行く場合はご注意を。

落石注意の看板もあります。

この辺りは石倉と呼ばれており、その名の通り岩がゴロゴロしています。笠間城の石垣はこの辺りから採掘されたようです。

落書きだらけの休憩所。こんな状態だと、座る気は起きないなぁ。

ここから鎖のかかった岩場を登っていくと、天守の裏側まで登っていくことができます。

で、登っていこうかと思っていたのですが、私の少し前にここを登っていくおじさんがいまして、その後を追いかけていくのがなんか面倒になったので、やめちゃいました。

どうせ神社周辺までは立ち入れないだろうしなぁと思ったのですが、今考えれば、せっかくだから登れるところまで登っておけば良かったかな、とも思います。

本丸から千人溜りへ下りていきます。上りのときにはあまり気づかなかったのですが、上から見ると曲輪跡っぽいものもわかりやすいですね。

千人溜りまで戻り、城跡の北側を通って北西方面へ。

ハイキングコースとしては快適ですが、ここは腰曲輪のさらに下で、江戸時代にはなかった部分かと思います。

本丸下の階段。下屋敷から登ってくると、ここに出ます。

また本丸まで登っていったのですが、階段が割と長々と続いていて、結構きつい上りです。

本丸北西部に到着。結局、また千人溜りへと下りていきました。もうちょっとマシな巡回ルートもあったかなぁ?

写真を確認していたら、駐車場の端に笠間百坊旧跡の碑がありました。笠間百坊は笠間城が立つ前の寺関係の施設なのですが、ここの左側の道を行けば、腰曲輪の方へ行けたような……。

上から見た限りでは竹林が深くてあまりわからなかったかもしれませんが、確認しに行けるところまでは行っておけば良かったなぁ。

これで笠間城跡は大体見て回ったのですが、この後、周辺のいろいろなところも寄ってみました。

まずは笠間城へ行く前に入口があった、笠間つつじ公園へ。ここは富士山という山がまるまる公園となっています。

園内にはつつじが多く植えられているんでしょうけど、つつじの季節は春。訪れたのは1月なので、つつじの花は見られませんでした。

園内は結構広くて意外と歩くことになりましたが、富士山山頂に到着。

富士山は標高144m。公園入口からの比高は30~40mくらい。そういえば書いていませんでしたが、笠間城本丸は標高182m、天守曲輪は205mです。

山頂には身がわり観音が立っています。

笠間城より標高は低いのですが、展望台からはぐるりと良い眺望が臨めます。

座頭市の生まれ故郷は笠間だそうで、座頭市の碑がありました。

地図を見て、北側の出口から出ようとしたら、ゲートが閉まっていました。結局入ってきた南側のゲートから出ることになり、随分と遠回りしてしまいました。

さらに北へ移動。国道50号線を越えていきます。

ここに、笠間城の裏門が移築されています。

ただですね、この門は現在、民家の門扉になっています。なんなら、門に郵便ポストまで設置されています。本当はもっと近くから撮影した写真もあるのですが、ちょっと遠慮して、遠くからの写真のみを掲載することにしておきます。

続いて笠間の中心部の方へ戻り、浄真寺というお寺へ。ここには本丸の土塁の上にあった、八幡台櫓が移築されています。

2層の櫓で、そんなに大きくはありません。

最後に、井筒屋近くにある、笠間城の下屋敷跡にある佐白山麓公園へ。

これは時鐘。江戸初期から笠間に時を知らせ続けてきて、現在の鐘は三代目。今も現役で使用されているそうです。

これは旧笠間市立美術館。元々は、明治天皇が近衛師団の演習の視察に訪れた際、宿舎として使用された小学校の校舎で、しばらくは国の特別史跡として保存されていましたが、戦後になって史跡が解除されて美術館となりました。

忠魂碑。

赤穂義士の顕彰碑もあります。

公園の最奥には治功神社があります。

治功神社の横から、笠間城へ登っていくルートがあります。もう一度登ろうかと少しだけ考えましたが、ここまでまあまあ歩いてきて疲れたので止めておきました。

笠間城はその城域に加えて、周囲の城下町まで含めて、山城感の良く感じられる城跡でした。

残念だったのは、やっぱり天守曲輪に入れなかったことですね。修復がいつごろ為されるのかはわかりませんが、もし行けるようになったらまた訪れたいですね。他にも、腰曲輪の辺りとか、石倉からの岩登りとか、若干の思い残しもありますしね。

笠間城の歴史は古く、1219年に、笠間時頼によって佐白山に築かれました。

笠間の地はそのまま戦国時代まで笠間氏が支配しますが、主家である宇都宮市に逆らったことで、笠間氏は滅亡。後に蒲生氏郷が入り、笠間城は織豊系の城郭として改修されました。この改修により、関東では珍しい、石垣を多用した城になっています。

江戸時代には初代藩主として松平康重が入り、笠間城は笠間藩の藩庁として機能します。康重が丹波篠山藩に移動封された以降は、小笠原氏、松平氏、浅野氏、井上氏、本庄氏、井上氏と、藩主が頻繁に入れ替わっていきますが、1747年に牧野氏が入ってからは幕末まで牧野氏が治めることとなりました。

明治に入って廃城となりますが、山城なので現在も遺構はまあまあ良く残っています。

JR水戸線の笠間駅からスタート。

笠間駅から北へ向かって歩いていくと、東の方に笠間城のある佐白山が見えてきます。

まずは佐白山のふもとにある、「かさま歴史交流館 井筒屋」へ向かいます。

井筒屋は江戸時代に創業した旅籠で、当初は別の場所に建てられていたのですが、明治時代に火災で焼失してしまい、この場所に建て直されました。坂本九は子供の頃この地に疎開していたという縁があり、この井筒屋で結婚披露宴を行ったそうです。しかし、東日本大震災によって大きな被害を受け、井筒屋は廃業してしまいました。

建物の管理が笠間市に移され、倒壊した部分を撤去し、残った建造物を曳家して耐震工事を施し、現在の井筒屋の姿となりました。

現在は笠間市の観光案内や、笠間城についての展示、会議室などとなっています。

井筒屋の入口付近に、続日本100名城のスタンプが置いてあります。

図案は天守の石垣でしょうかね。右の方、ちょっと何が描かれているのかわかりにくいですけど。

井筒屋の近くに、笠間藩主だった浅野家の家老の大石邸跡があります。

この浅野家、実は忠臣蔵で有名な浅野内匠頭のご先祖で、浅野家は笠間から赤穂へと転封されています。なのでこの大石邸跡は、大石内蔵助のご先祖様が住んでいた所ということになります。

そのため、大石内蔵助の銅像も建てられていました。内蔵助自身は笠間に来たことはないと思いますけどね。

にゃーん。

笠間城へは、下屋敷のあった佐白山麓公園から登っていくルートもあるのですが、今回は北東の方へ回り込んで、大手門からアプローチします。

笠間城の北側を東へ歩いていくと、先ほどもちょっと触れたように笠間と縁のある坂本九の歌碑があります。

さらに東へ進むと、笠間つつじ公園への入口があります。

つつじ公園へはまた後で来ることにして、そこを右へ曲がると笠間城への入口があります。

笠間城方面へちょっと入ると、大黒石という巨石があります。

笠間城が築かれる少し前に、この辺りで異なる寺の僧兵同士の戦いがありました。戦に敗れた佐白山の僧兵が佐白山の山頂まで逃げのび、山頂にあったこの大黒石を転げ落とすことで多くの敵僧兵をなぎ倒し、何とか難を逃れたという伝説があるそうです。

笠間城周辺は、関東ふれあいの道の茨城コース「焼き物とお稲荷さんへのみち」の一部となっています。

その先に駐車場があり、車ならここまで上ってこられます。

ここは大手門の手前にある的場丸(千人溜り)と呼ばれる曲輪となります。

駐車場の奥に地図があるので参照します。

千人溜りから北側から回り込んで、下屋敷から登って本丸の北西側辺りに出る道もあるのですが、まずは大手門からまっすぐ本丸へと登っていきます。

大手門跡。

わかりにくいかもしれませんが、道の左右に空堀があり、その先には土塁が築かれています。

城内は車でも通れるように舗装路が伸びています。この道はうねうねと本丸まで続いているのですが、本来の笠間城の形状とはあまり関係ないように見えます。

一方、正面にある階段はちゃんと遺構です。

ただ、階段を上ると割とまっすぐ登ってしまうので、車道をうねうねと登りながら、いろんなところを見て回るのが良いかもしれません。

二の丸下の石垣。

ここを登っていくと二の丸に到着。

ちょっと草ボーボーですが、それなりの広さの空間となっています。

二の丸の下には腰曲輪があったはずなのですが、ちょっと確認しずらかったです。

あんまり全体を映したいい写真を撮っていなかったのですが、二の丸の一段上に本丸があります。

本丸の西側にはひときわ高い土塀があります。

土塀の上には東屋がありますが、これは当然最近のもの。

土塀の南端には八幡櫓が建てられていました。

現在八幡櫓は、近くにある真浄寺という寺の敷地内に移築されています。

佐白山は、いばらき森林浴の道100選にも選ばれているようです。

本丸の奥には看板や石碑などが。

本丸のさらに奥へ進むと、いよいよ笠間城のクライマックス。天守曲輪への道があります。

ここに門跡があり、この写真だとわかりにくいですが、道の左右に空堀があり、道が土橋になっています。

普通の城なら本丸に天守があるものなのですが、笠間城は本丸よりもさらに高い位置に天守曲輪があり、そこに天守があったんですね。

現在天守のある所には、佐志能神社が建てられています。

天守へ向かって石段を登っていきます。

思っていたほど高くはありませんでしたが、石段の先に石垣が登場。

しかし、この辺りの石垣は東日本大震災により大きな被害を受け、今もまだシートが掛けられている部分があります。

そして肝心の天守曲輪のてっぺんは立ち入り禁止。うーん、残念。こんな山の中だと、なかなか修復工事も難しいでしょうしねぇ。

というわけで、残念ながら現在はここまでしか近づけませんでした。

しかしこんな山の中とは思えないほど、立派に石垣が積まれています。

で、実は天守曲輪には、裏から回り込んでいくルートもあります。

この写真の左へ行くと天守曲輪なのですが、ちょっとわかりにくいものの、まっすぐ進んでいく道が付いています。

道はあまりよろしくないので、この道を行く場合はご注意を。

落石注意の看板もあります。

この辺りは石倉と呼ばれており、その名の通り岩がゴロゴロしています。笠間城の石垣はこの辺りから採掘されたようです。

落書きだらけの休憩所。こんな状態だと、座る気は起きないなぁ。

ここから鎖のかかった岩場を登っていくと、天守の裏側まで登っていくことができます。

で、登っていこうかと思っていたのですが、私の少し前にここを登っていくおじさんがいまして、その後を追いかけていくのがなんか面倒になったので、やめちゃいました。

どうせ神社周辺までは立ち入れないだろうしなぁと思ったのですが、今考えれば、せっかくだから登れるところまで登っておけば良かったかな、とも思います。

本丸から千人溜りへ下りていきます。上りのときにはあまり気づかなかったのですが、上から見ると曲輪跡っぽいものもわかりやすいですね。

千人溜りまで戻り、城跡の北側を通って北西方面へ。

ハイキングコースとしては快適ですが、ここは腰曲輪のさらに下で、江戸時代にはなかった部分かと思います。

本丸下の階段。下屋敷から登ってくると、ここに出ます。

また本丸まで登っていったのですが、階段が割と長々と続いていて、結構きつい上りです。

本丸北西部に到着。結局、また千人溜りへと下りていきました。もうちょっとマシな巡回ルートもあったかなぁ?

写真を確認していたら、駐車場の端に笠間百坊旧跡の碑がありました。笠間百坊は笠間城が立つ前の寺関係の施設なのですが、ここの左側の道を行けば、腰曲輪の方へ行けたような……。

上から見た限りでは竹林が深くてあまりわからなかったかもしれませんが、確認しに行けるところまでは行っておけば良かったなぁ。

これで笠間城跡は大体見て回ったのですが、この後、周辺のいろいろなところも寄ってみました。

まずは笠間城へ行く前に入口があった、笠間つつじ公園へ。ここは富士山という山がまるまる公園となっています。

園内にはつつじが多く植えられているんでしょうけど、つつじの季節は春。訪れたのは1月なので、つつじの花は見られませんでした。

園内は結構広くて意外と歩くことになりましたが、富士山山頂に到着。

富士山は標高144m。公園入口からの比高は30~40mくらい。そういえば書いていませんでしたが、笠間城本丸は標高182m、天守曲輪は205mです。

山頂には身がわり観音が立っています。

笠間城より標高は低いのですが、展望台からはぐるりと良い眺望が臨めます。

座頭市の生まれ故郷は笠間だそうで、座頭市の碑がありました。

地図を見て、北側の出口から出ようとしたら、ゲートが閉まっていました。結局入ってきた南側のゲートから出ることになり、随分と遠回りしてしまいました。

さらに北へ移動。国道50号線を越えていきます。

ここに、笠間城の裏門が移築されています。

ただですね、この門は現在、民家の門扉になっています。なんなら、門に郵便ポストまで設置されています。本当はもっと近くから撮影した写真もあるのですが、ちょっと遠慮して、遠くからの写真のみを掲載することにしておきます。

続いて笠間の中心部の方へ戻り、浄真寺というお寺へ。ここには本丸の土塁の上にあった、八幡台櫓が移築されています。

2層の櫓で、そんなに大きくはありません。

最後に、井筒屋近くにある、笠間城の下屋敷跡にある佐白山麓公園へ。

これは時鐘。江戸初期から笠間に時を知らせ続けてきて、現在の鐘は三代目。今も現役で使用されているそうです。

これは旧笠間市立美術館。元々は、明治天皇が近衛師団の演習の視察に訪れた際、宿舎として使用された小学校の校舎で、しばらくは国の特別史跡として保存されていましたが、戦後になって史跡が解除されて美術館となりました。

忠魂碑。

赤穂義士の顕彰碑もあります。

公園の最奥には治功神社があります。

治功神社の横から、笠間城へ登っていくルートがあります。もう一度登ろうかと少しだけ考えましたが、ここまでまあまあ歩いてきて疲れたので止めておきました。

笠間城はその城域に加えて、周囲の城下町まで含めて、山城感の良く感じられる城跡でした。

残念だったのは、やっぱり天守曲輪に入れなかったことですね。修復がいつごろ為されるのかはわかりませんが、もし行けるようになったらまた訪れたいですね。他にも、腰曲輪の辺りとか、石倉からの岩登りとか、若干の思い残しもありますしね。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます