イエニ・ジャミイ建設の勅令を発したオスマン帝国第12代皇帝ムラト三世の寵姫サフィエ・スルタンの故郷が、ヴェネツイア共和国。

その共和国の豪族バッフオ家に生まれたサフィエ・スルタンは、オスマン帝国第13代皇帝メフメト三世の母后となり、彼女と同様にムラト三世に寵愛されたハンダンに暗殺されるまでの経緯は「その10-3」に書きましたので、省略します。

「トルコ10日間のたびその10-3」に書いたムラト三世后妃の生誕地ヴェネツィアを知るために、江戸東京博物館で開催されている『ヴェネツィア展』見学に出かけました。

展示会場内での撮影は禁止されているので、ガイドブックの写真を撮り掲載したことを、お断りしておきます。

会場へ入って最初に出会うのが『聖マルコのライオン』です。1490(延徳2:足利第10代将軍義稙・よしたね)年頃に制作された木彫りの彫像です。

迫力のある顔、バランスの取れた全身像に圧倒されてしまい、暫し見とれていました。黒ずんだ茶色で野生味が強調され、その躍動感を引き立てています。草原で狩をするライオンの凄みを醸し出す、なんとも言えない存在感に圧倒されます。

『貴族の家族』と題するピエトロ・ロギンの絵は、1750(徳川9代将軍・家重)年頃に流行した群像肖像画で、サン・マルコ財務官の家族を描いている。

この先も、ガイドブックの解説を引用します。

「小さな女児を胸に抱く後景のサン・マルコ財務官(プロクラトーレ)やビスケットをつまむ前景の女性が醸し出す情愛のこもった光景は、中央の背筋の正しい優雅な婦人が表す確固たる地位の主張へと移り変わっていく」

サフィエ・スルタンの父は、ヴェネツイア共和国コルフ島総裁に任命されていますから、彼女の家庭環境はマルコ財務長官のそれに酷似していた、と推察しています。

さて、オスマン帝国時代には、戦時の捕虜や、貧困家庭から奴隷商人に売却された女性はイスタンブールで購入された後、君主の宮殿にあるハレム(女性の居宅)へ配属される。そこには自由がなくても、保障された日常生活が送れます。その反面、皇帝の侍女として求められる礼儀作法を躾けられ、料理、裁縫をこなすための修練、歌舞音曲、アラビア文学の読み書きから詩などの文学に至るまでの教養を身につける指導・監督に耐え抜かねばなりません。それは、黒人の宦官(かんがん:去勢を施された官吏)によって実施され、皇帝の侍女として相応しいと認められた奴隷は、皇帝の住むトプカプ宮殿のハレムに移されていたようです。

しかし、サフィエ・スルタンと改名されても奴隷の身分のままであったソフィア・バッフオにとっては、皇帝の侍女に相応しい教育・監督など意に介さない類のことばかりであった。そのことを如時に語ってくれるサン・マルコ家の肖像画でした。

「色々な資料を読んでも掌握できなかったことが、『貴族の家族』を一見して理解できた。ヴェネツィア展を観に行って収穫ありでしたね、元気印さん」

「ボケ封じ観音さま、元気印が最も肩入れしたい絵があります。『貴族の家族』の作者が描いた『香水売り』です」

音声ガイドを聴きながら展示物を順次に巡り最後のガイド25『エピローグ』から15『香水売り』までUターンです。

画面の中央には仮面をつけた騎士と貴婦人が描かれ、画面左では香水売りの老女が品物を差し出していますが、仮面をつけた二人の人物には、仮面舞踏会とは違う雰囲気、元気印を引き戻した魔性があります。

では、どうして仮面をつけているのか?

「マントと三角帽子の黒色、そして仮面のまばゆい白色が織り成す中央部分の明暗対比が非常に美しい。とはいえ、貴婦人が身に着けている淡黄色のドレスこそ、本作品が真の傑作たるゆえんである。強い光沢を放つドレスには、細かな刺繍が施され、その裾から先の尖った可愛らしい靴がのぞいている」

さすがに、専門家の絵画鑑賞眼は、ずぶの素人を自認する元気印とは違います。

「本作品は18世紀ヴェネツイア-祝祭、カーニヴアル、神秘、誘惑、魅力-を象徴的に表した一場面となっている。これこそカサノヴア(ジャコモ:術策家、作家)、ゴルドーニ(カルロ・脚本のある喜劇の形式を確立した喜劇作家)、ヴィヴアルデイ(アントニオ・ルーチョ:カトリック司祭、作曲家)が生き、そして世界中が愛し、賞賛してやまないヴェネツイアなのである」

世界大百科事典の「ベネチア」を引用して、仮面の意味を探ります。

『ヴェネツイア展』が江戸東京博物館で開催されている展示会の名称ですが、辞書類では「ベネチア」です。後者からの引用は「ベネチア」と表記します。

「ベネチアの支配階級の経済的性格の変化に伴い、彼らに快適な生活を享受させるという役割が都市経済の重要な部分を占めるようになり、観光業の発展によって、それがさらに強まった。(中略)。享楽文化を生み出す場として賭博場が人気を呼び、仮面をつけた貴族でにぎわった。カーニバル(謝肉祭)も当時のベネチアを彩る重要な祭りだった。3万人もの人がベネチアを訪れ、サン・マルコ広場を舞台に、仮面をつけ黒マントをはおった人々は、階級を忘れ社会習慣からも解放されてばか騒ぎに興じた」

俄仕込みの元気印には、冒頭に記載されている「ベネチアの支配階級の経済的性格の変化に伴い・・・」の意味を書くだけの理解度がありませんが、それ以降の説明から、仮面を用いる貴族の心境は推察可能です。

つまり、賭博場に出入りする自分を隠蔽するための仮面。また、素顔のままカーニバルに加わるには、その階級意識が邪魔をする。ましてや、ばか騒ぎをして大衆に自分を晒すことは、自尊心が許さないでしょう。ここにも、仮面が登場する余地が残されています。

そして、元気印が感嘆する解説が末尾に記載されています。

「ピエトロ・ロンギは、ヴェネツイアの貴族からこよなく愛されたものの、当局による取り調べや呼び出しをうけるなど、度々貴族階級を烈しく風刺したのであった」

このような風刺精神が絵を描くエネルギー源となって、ロンギは数々の傑作を生み出したのでしょう。

ちなみに付記しますと、ピエトロ・ロンギは、ベネチア派(15~16世紀と18世紀の2度にわたって黄金期を迎えたベネチア絵画)の重要な画家の一人として名が挙がっています。

「へそ曲がりの元気印さんには、お似合いの解説ですね」

とは言うものの、ボケ封じ観音様のヘソと元気印のそれはすぐに絡み付いて解けなくなる。

それを承知の観音さまは、得意のアドリブで応酬してきます。

余談になります。

イスラム世界の歴史において、オスマンと名乗るトルコ族の人物が勢力を拡大して築き上げた帝国のように、オスマン一族による支配が6百数十年(1299~1922年)も続いた王朝はない。ビザンツ帝国(ローマ帝国)が1千年続いたとされるが、内部では多くの王朝が交替している(鈴木 董著:オスマン英国 イスラム世界の「柔らかい専制」他)。

日本では、徳川3百年と言われていますが、オスマン帝国第1代皇帝オスマン一世から第36代皇帝メフメト六世まで、徳川家の2倍強も国史を支配していたのは、オスマン一族なのです。

では、世界遺産に登録されているヴェネツイア共和国は・・・。

年表から解ることは、建国が697(文武天皇元)年、ナポレオン・ボナパルトに征服されたのが1797(寛政9:徳川第11代将軍・徳川家斉)年であること。

年表には共和国の存続は記されていますが、オスマン帝国のようなオスマン家が支配したか否かについては、これから情報を集めなければなりません。

いずれにしても、指導的役割を果たす商人や貴族が自ら艦隊を組んで東方の海に乗り出して、東地中海一帯に勢力を広げ、中世の興隆期には、独特の共和制民主主義のあり方を確立するなどの栄華を誇ったベネチア共和国も、ナポレオン一世に征服された後、オーストリアに併合されて千年以上続いた歴史の幕を下ろしたのです。

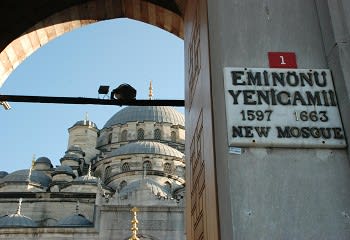

イエニ・ジャミイには、オスマン帝国第19代皇帝メフメト四世と母后トウルハン・ハティジエの霊廟があります。ムラト三世の寵姫ハンダンに暗殺されたサフィエ・スルタンの霊廟は、イスタンブールにはなさそうです。サフィエのモスクは新しいモスク:イエニ・ジャミイとして建設された記録が残されているだけです。

あき深し 祇園精舎の 鐘の音

その共和国の豪族バッフオ家に生まれたサフィエ・スルタンは、オスマン帝国第13代皇帝メフメト三世の母后となり、彼女と同様にムラト三世に寵愛されたハンダンに暗殺されるまでの経緯は「その10-3」に書きましたので、省略します。

「トルコ10日間のたびその10-3」に書いたムラト三世后妃の生誕地ヴェネツィアを知るために、江戸東京博物館で開催されている『ヴェネツィア展』見学に出かけました。

展示会場内での撮影は禁止されているので、ガイドブックの写真を撮り掲載したことを、お断りしておきます。

会場へ入って最初に出会うのが『聖マルコのライオン』です。1490(延徳2:足利第10代将軍義稙・よしたね)年頃に制作された木彫りの彫像です。

迫力のある顔、バランスの取れた全身像に圧倒されてしまい、暫し見とれていました。黒ずんだ茶色で野生味が強調され、その躍動感を引き立てています。草原で狩をするライオンの凄みを醸し出す、なんとも言えない存在感に圧倒されます。

『貴族の家族』と題するピエトロ・ロギンの絵は、1750(徳川9代将軍・家重)年頃に流行した群像肖像画で、サン・マルコ財務官の家族を描いている。

この先も、ガイドブックの解説を引用します。

「小さな女児を胸に抱く後景のサン・マルコ財務官(プロクラトーレ)やビスケットをつまむ前景の女性が醸し出す情愛のこもった光景は、中央の背筋の正しい優雅な婦人が表す確固たる地位の主張へと移り変わっていく」

サフィエ・スルタンの父は、ヴェネツイア共和国コルフ島総裁に任命されていますから、彼女の家庭環境はマルコ財務長官のそれに酷似していた、と推察しています。

さて、オスマン帝国時代には、戦時の捕虜や、貧困家庭から奴隷商人に売却された女性はイスタンブールで購入された後、君主の宮殿にあるハレム(女性の居宅)へ配属される。そこには自由がなくても、保障された日常生活が送れます。その反面、皇帝の侍女として求められる礼儀作法を躾けられ、料理、裁縫をこなすための修練、歌舞音曲、アラビア文学の読み書きから詩などの文学に至るまでの教養を身につける指導・監督に耐え抜かねばなりません。それは、黒人の宦官(かんがん:去勢を施された官吏)によって実施され、皇帝の侍女として相応しいと認められた奴隷は、皇帝の住むトプカプ宮殿のハレムに移されていたようです。

しかし、サフィエ・スルタンと改名されても奴隷の身分のままであったソフィア・バッフオにとっては、皇帝の侍女に相応しい教育・監督など意に介さない類のことばかりであった。そのことを如時に語ってくれるサン・マルコ家の肖像画でした。

「色々な資料を読んでも掌握できなかったことが、『貴族の家族』を一見して理解できた。ヴェネツィア展を観に行って収穫ありでしたね、元気印さん」

「ボケ封じ観音さま、元気印が最も肩入れしたい絵があります。『貴族の家族』の作者が描いた『香水売り』です」

音声ガイドを聴きながら展示物を順次に巡り最後のガイド25『エピローグ』から15『香水売り』までUターンです。

画面の中央には仮面をつけた騎士と貴婦人が描かれ、画面左では香水売りの老女が品物を差し出していますが、仮面をつけた二人の人物には、仮面舞踏会とは違う雰囲気、元気印を引き戻した魔性があります。

では、どうして仮面をつけているのか?

「マントと三角帽子の黒色、そして仮面のまばゆい白色が織り成す中央部分の明暗対比が非常に美しい。とはいえ、貴婦人が身に着けている淡黄色のドレスこそ、本作品が真の傑作たるゆえんである。強い光沢を放つドレスには、細かな刺繍が施され、その裾から先の尖った可愛らしい靴がのぞいている」

さすがに、専門家の絵画鑑賞眼は、ずぶの素人を自認する元気印とは違います。

「本作品は18世紀ヴェネツイア-祝祭、カーニヴアル、神秘、誘惑、魅力-を象徴的に表した一場面となっている。これこそカサノヴア(ジャコモ:術策家、作家)、ゴルドーニ(カルロ・脚本のある喜劇の形式を確立した喜劇作家)、ヴィヴアルデイ(アントニオ・ルーチョ:カトリック司祭、作曲家)が生き、そして世界中が愛し、賞賛してやまないヴェネツイアなのである」

世界大百科事典の「ベネチア」を引用して、仮面の意味を探ります。

『ヴェネツイア展』が江戸東京博物館で開催されている展示会の名称ですが、辞書類では「ベネチア」です。後者からの引用は「ベネチア」と表記します。

「ベネチアの支配階級の経済的性格の変化に伴い、彼らに快適な生活を享受させるという役割が都市経済の重要な部分を占めるようになり、観光業の発展によって、それがさらに強まった。(中略)。享楽文化を生み出す場として賭博場が人気を呼び、仮面をつけた貴族でにぎわった。カーニバル(謝肉祭)も当時のベネチアを彩る重要な祭りだった。3万人もの人がベネチアを訪れ、サン・マルコ広場を舞台に、仮面をつけ黒マントをはおった人々は、階級を忘れ社会習慣からも解放されてばか騒ぎに興じた」

俄仕込みの元気印には、冒頭に記載されている「ベネチアの支配階級の経済的性格の変化に伴い・・・」の意味を書くだけの理解度がありませんが、それ以降の説明から、仮面を用いる貴族の心境は推察可能です。

つまり、賭博場に出入りする自分を隠蔽するための仮面。また、素顔のままカーニバルに加わるには、その階級意識が邪魔をする。ましてや、ばか騒ぎをして大衆に自分を晒すことは、自尊心が許さないでしょう。ここにも、仮面が登場する余地が残されています。

そして、元気印が感嘆する解説が末尾に記載されています。

「ピエトロ・ロンギは、ヴェネツイアの貴族からこよなく愛されたものの、当局による取り調べや呼び出しをうけるなど、度々貴族階級を烈しく風刺したのであった」

このような風刺精神が絵を描くエネルギー源となって、ロンギは数々の傑作を生み出したのでしょう。

ちなみに付記しますと、ピエトロ・ロンギは、ベネチア派(15~16世紀と18世紀の2度にわたって黄金期を迎えたベネチア絵画)の重要な画家の一人として名が挙がっています。

「へそ曲がりの元気印さんには、お似合いの解説ですね」

とは言うものの、ボケ封じ観音様のヘソと元気印のそれはすぐに絡み付いて解けなくなる。

それを承知の観音さまは、得意のアドリブで応酬してきます。

余談になります。

イスラム世界の歴史において、オスマンと名乗るトルコ族の人物が勢力を拡大して築き上げた帝国のように、オスマン一族による支配が6百数十年(1299~1922年)も続いた王朝はない。ビザンツ帝国(ローマ帝国)が1千年続いたとされるが、内部では多くの王朝が交替している(鈴木 董著:オスマン英国 イスラム世界の「柔らかい専制」他)。

日本では、徳川3百年と言われていますが、オスマン帝国第1代皇帝オスマン一世から第36代皇帝メフメト六世まで、徳川家の2倍強も国史を支配していたのは、オスマン一族なのです。

では、世界遺産に登録されているヴェネツイア共和国は・・・。

年表から解ることは、建国が697(文武天皇元)年、ナポレオン・ボナパルトに征服されたのが1797(寛政9:徳川第11代将軍・徳川家斉)年であること。

年表には共和国の存続は記されていますが、オスマン帝国のようなオスマン家が支配したか否かについては、これから情報を集めなければなりません。

いずれにしても、指導的役割を果たす商人や貴族が自ら艦隊を組んで東方の海に乗り出して、東地中海一帯に勢力を広げ、中世の興隆期には、独特の共和制民主主義のあり方を確立するなどの栄華を誇ったベネチア共和国も、ナポレオン一世に征服された後、オーストリアに併合されて千年以上続いた歴史の幕を下ろしたのです。

イエニ・ジャミイには、オスマン帝国第19代皇帝メフメト四世と母后トウルハン・ハティジエの霊廟があります。ムラト三世の寵姫ハンダンに暗殺されたサフィエ・スルタンの霊廟は、イスタンブールにはなさそうです。サフィエのモスクは新しいモスク:イエニ・ジャミイとして建設された記録が残されているだけです。

あき深し 祇園精舎の 鐘の音