最初に、本書の著者であるベルンハルト・シュリンクの簡単なプロフィールを。

【ベルンハルト・シュリンク】

1944年ドイツ生まれ。

小説家、法律家。

ハイデルベルク大学、ベルリン自由大学で法律を学び、

ボン大学、フンボルト大学などで教鞭をとる。

1987年、『ゼルプの裁き』(共著)で作家デビュー。

1995年刊行の『朗読者』は世界的ベストセラーとなり、

2008年に映画化された。

他の作品に、『帰郷者』(2006年)、『週末』(2008年)、『夏の嘘』(2010年)などがある。

現在、ベルリンおよびニューヨークに在住。

シュリンクの『朗読者』が、

新潮クレスト・ブックスの一冊として日本で翻訳出版されたのは、

2000年4月のことであった。

私は17年前にこの『朗読者』(松永美穂 訳)を読んで感動し、

2003年に文庫化されてからは、いつも持ち歩き、

これまで幾度となく読み返してきた。

それほど好きな小説なのである。

2008年にアメリカで映画化され、

第81回アカデミー賞で作品賞を含む5部門にノミネートされ、

ケイト・ウィンスレットが主演女優賞を受賞。

日本では『愛を読むひと』という邦題で2009年6月19日に公開された。

私は、公開初日に映画を見て、その日のうちにレビューを書き、

このブログ「一日の王」に掲載した。

そのレビューの書き出しを、私は次のように記している。(全文にはコチラから)

この映画の原作本である『朗読者』(ベルンハルト・シュリンク著)という小説を、

私はもう何度読み返したことだろう。

15歳の少年が、母親と言ってもおかしくないような21歳年上の女性と恋に落ちる。

前半は、この少年の初恋の物語として展開する。

だが、中盤、この女性は突然姿を消す。

そして後半、ふたりに終わったはずの戦争が影を落とす……というストーリー。

この作品が、日本で新潮クレスト・ブックスとして訳出されたのが2000年4月。

とくに、3年後の2003年4月に新潮文庫に収められてからは、

いつも鞄に入れて持ち歩き、暇を見つけては好きな箇所を何度も読んできた。

私にとって、この『朗読者』は、まぎれもなく「文学」であった。

「文学」なんてそこらじゅうに転がっているだろう……なんて思っている人もいるかもしれないが、現代においてはもうほとんど見かけなくなっている。

「小説」=「文学」ではない。

いま、日本で出版されているほとんどの小説は、「文学」ではなく「ストーリー」だ。

では何をもって「文学」とするかと問われれば、これが実に答えにくい。

あえて言葉にするならば、「文章」が「ストーリー」を創る手段・道具になっていないこと。

「文章」が「ストーリー」と同じくらいに、いやそれ以上に重要な役割をしているということ。

無作為にどこかの頁からワンセンテンス抜き出しても、その一行が見事に「詩」になっているというような……

そういう意味で、この『朗読者』は、どこから読み始めても「文学」を感じさせた。

のっけから小説『朗読者』を絶賛しまくっているが、

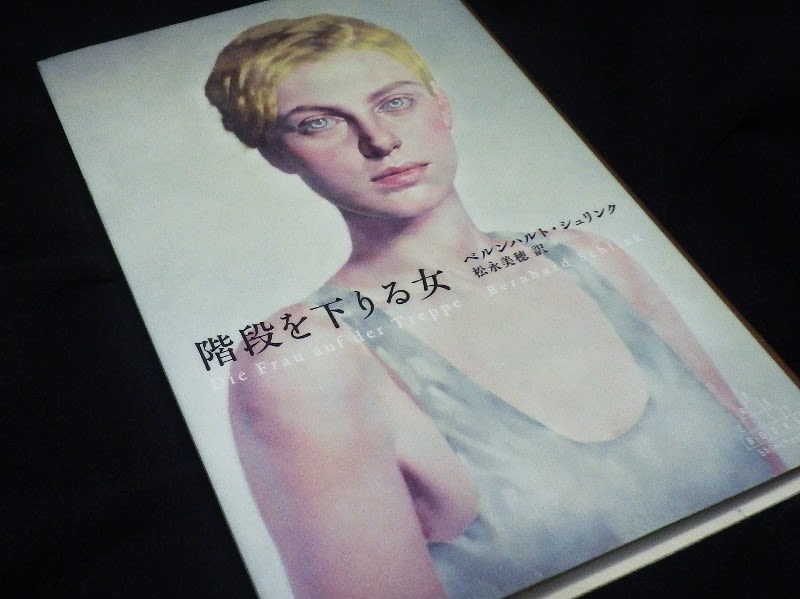

その『朗読者』の作者であるシュリンクの新作が、

本日紹介する『階段を下りる女』なのである。

ドイツでは、2014年秋に出版され、ベストセラーに。

日本では、

過去のシュリンクの作品同様、

新潮クレスト・ブックスの一冊として、

今年(2017年)の6月30日に翻訳出版(松永美穂 訳)された。

この夏、私は本書を読み、

久しぶりにシュリンクの文学を存分に味わい、楽しむことができたのだった。

語り手の「ぼく」はドイツ在住の弁護士。

仕事のために訪れたシドニーのアートギャラリーで、

突然、一枚の絵「階段を下りる女」と再会する。

絵の中の、

一糸まとわぬ姿で階段を下りてくるのは、忽然と姿をくらました謎の女・イレーネ。

企業弁護士として順調に歩んできた初老の「ぼく」に、40年前の苦い記憶が甦る。

絵が描かれた当時、イレーネは20代前半で、

グントラッハという40歳くらいの裕福な男と結婚していた。

グントラッハは、30代初めの画家シュヴィントに妻の肖像画を注文し、

完成した絵が「階段を下りる女」だったのだ。

シュヴィントはイレーネに恋をして、

イレーネはグントラッハの家を出て、シュヴィントのもとへ。

イレーネ、グントラッハ、シュヴィントの三角関係から派生した絵の所有権をめぐる争いに、

新米弁護士だった「ぼく」は巻き込まれてしまう。

しかも、「ぼく」までがイレーネに恋をしてしまい、

依頼人であるシュヴィントとグントラッハを裏切り、

「階段を下りる女」をイレーネの手に入るように策略する。

そして、策略は成功するのだが、

イレーネは忽然と消えてしまう。

あれから40年。

過去の傷から立ち直り、妻子を得て、仕事も順調な「ぼく」であったが、

絵の中のイレーネと再会したことから、

ドイツに帰らず、絵のモデルであったイレーネを探し始める。

そして、ついに、

孤絶した海辺の家に暮らすイレーネを探し当てる。

だが、イレーネには死期が迫っていた。

「ぼく」はイレーネに寄り添い、

残された時間を抱きしめながら、

二人の時間を過ごす。

そして、

〈イレーネはなぜすべてを捨てて絵を持ち去ったのか?〉

〈本当のところ「ぼく」のことをどう思っていたのか?〉

を知ることになる。

最後に、イレーネは「ぼく」に、

〈あの日、もし、一緒に逃げることができていたら……〉

と問いかける。

「ぼく」は、果たせなかった二人の物語を紡ぎ始めるのだった……

この作品でも、

シュリンクの過去の作品にもあった、

「姿を消していた人物との再会」があり、

「姿を消していた人物の重い過去」が語られる。

だから、構図は、これまでのシュリンクの作品に(特に『朗読者』と)似ている。

大人のためにラブストーリーであり、

(『朗読者』ほどではないが)大きな感動があった。

『朗読者』を読んだことがあり、そして感動した人なら、

必ず楽しめる内容の小説である。

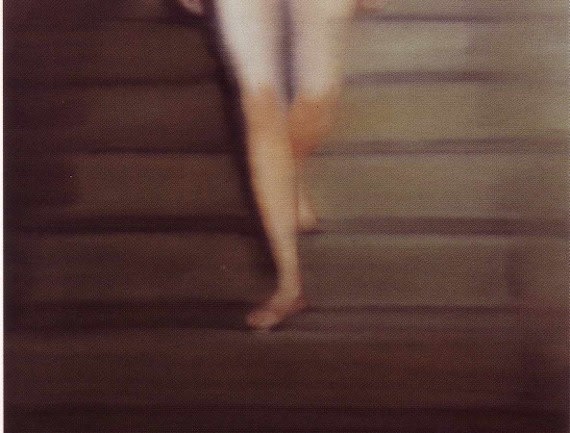

本書『階段を下りる女』は、次のような文章で始まる。

……アートギャラリーの最後のホールに足を踏み入れると、その絵が展示されていた。グントラッハ家のサロンで初めて見たときと同じように、その絵はぼくを感動させた。

一人の女性が階段を下りている。右足が下の段を踏み、左足はまだ上の段に触れているが、すでに次の動きを開始している。女性は全裸で、肌は青白く、頭の毛と恥毛はブロンドだ。毛髪は光に当たって輝いている。全裸で青白くブロンド――ぼんやりと描かれている階段と壁の灰緑色の背景の前で、その女性は浮遊するような軽やかさで鑑賞者に向かってくる。それと同時に、彼女の長い両足と丸くたっぷりした腰、しっかりした乳房には、官能的な重みも備わっている。(5~6頁)

この絵は、もちろんフィクションとしての架空の絵なのだが、

描写が具体的で、ある絵を想像させる。

そう、ゲルハルト・リヒターの「エマ。階段を下りる裸婦」(1966年)だ。

そのことについて、著者のシュリンクは、小説の最後に、

次のように付記している。

階段を下りるイレーネの絵は、多くの読者たちにゲルハルト・リヒターの「エマ。階段を下りる裸婦」の絵を思い起こさせるだろう。実際、その絵が印刷された絵はがきが、ときおり他の絵はがきや写真と交代しながら、何年間もぼくのデスクの上にある。だが、ゲルハルト・リヒターと、イレーネの絵の作者には、何の共通点もない。カール・シュヴィントは架空の人物である。

このようにシュリンクもゲルハルト・リヒターの「エマ。階段を下りる裸婦」にインスピレーションを受けたことを認めているし、

絵の作者には何の共通点もないと言いながらも、

この絵を見ながら小説の冒頭を読むと、ほとんどそのままにゲルハルト・リヒターの「エマ。階段を下りる裸婦」を文字で描写しているのが判る。

このゲルハルト・リヒターの「エマ。階段を下りる裸婦」は、

リヒターに捧げられた森村泰昌の「階段を降りるひとりの私」を生み、

いろいろな人物に影響を与えている。

また、シュリンク『階段を下りる女』には、

「あの絵はマルセル・デュシャンに反論するものなのよ。『階段を下りる裸婦』っていう絵、知ってる? キュビスムで描いた人体で、下りる動作が分解されていて、足や腰や腕や頭が回転している絵だけど? デュシャンの絵は絵画の終焉とみなされたけど、シュヴィントは階段を下りる裸婦を昔と同じように描いてもいいんだと証明したかったのよ」(85頁)

という文章もあり、

小説の中の画家・シュヴィントが、「階段を下りる女」という絵を描くにあたって、

マルセル・デュシャン「階段を降りる裸体No.2」(1912年)に反論するという意味で描かれたと記されているのが興味深い。

そして、そのデュシャンが影響を受けたのが、

エドワード・マイブリッジの「階段を降りる女性」(1887年)なのだ。

エドワード・マイブリッジの「階段を降りる女性」(1887年)が、

マルセル・デュシャン「階段を降りる裸体No.2」(1912年)に影響を与え、

マルセル・デュシャン「階段を降りる裸体No.2」(1912年)が、

ゲルハルト・リヒターの「エマ。階段を下りる裸婦」(1966年)に影響を与え、

ゲルハルト・リヒターの「エマ。階段を下りる裸婦」(1966年)が、

(シュリンクの小説中の画家・シュヴィントの「階段を下りる女」に影響を与え)

さらに森村泰昌の「階段を降りるひとりの私」にも影響を与えている。

「階段を下りる女」の様々なヴァリエーションを知ることで、

シュリンクが描こうとした『階段を下りる女』のイレーネの姿を想像することができるだろう。

ベストセラー『生物と無生物のあいだ』などで知られる生物学者・福岡伸一氏は、

フェルメールなどに関する著書も多く、絵画にも詳しい人であるが、

本書『階段を下りる女』の帯に、次のように記している。

ラストシーンは、まるでミレーの「オフィーリア」のように美しく、静けさに満ちている。

最初から最後まで、こんなに絵画的な小説を初めて読んだ。

私も、小説を最後まで読んで、

この福岡伸一氏の言葉に納得できた。

ミレーの「オフィーリア」は私の好きな絵で、(コチラを参照)

最後の最後、「なるほど」と思わされた。

福岡伸一氏は、

かつて、『フェルメール 光の王国』という著書の中で、

次のような文章を書いている。

《微分》というものは、実は何も難しいものではありません。高校の教師はかつてそう私に語った。《微分》というのは、動いているもの、移ろいゆくものを、その一瞬だけ、とどめてみたいという願いなのです。カメラのシャッターが切り取る瞬間。絵筆のひと刷きが描く光沢。あなたのあのつややかな記憶。すべてが《微分》です。人間のはかない“祈り”のようなものですね。微分によって、そこにとどめられたものは、凍結された時間ではなく、それがふたたび動き出そうとする、その効果なのです。

この文章は、

『階段を下りる女』という小説の冒頭の、

一人の女性が階段を下りている。右足が下の段を踏み、左足はまだ上の段に触れているが、すでに次の動きを開始している。

という文章に呼応していないだろうか?

そういう意味で、『階段を下りる女』は、隅から隅まで絵画的な小説と言えるかもしれない。

なにやらマニアックな展開になってしまったが、(笑)

小説自体はまったく難しくないし、

ミステリー的な要素もあり、

楽しく読める作品である。

ぜひぜひ。