日本の女性推理小説家の草分けで、

『蒸発』『Wの悲劇』などの推理小説で知られる作家の夏樹静子さんが、

3月19日午前3時10分、

心不全のため福岡市内で亡くなった。(享年77歳)

通夜は24日午後6時、

葬儀は25日正午からユウベル積善社福岡斎場で行われた。

(喪主は、夫で、新出光会長の出光芳秀氏)

夏樹静子さんは、有名な作家なので、

御存じの方も多いと思うが、

簡単にプロフィールを紹介しておきたい。

1938年、東京都港区生まれ。

慶応大文学部卒。

在学中に書いた初の長編『すれ違った死』が江戸川乱歩賞候補になり、

それが縁で、NHKの推理ドラマ「私だけが知っている」の脚本を担当。

1963年、結婚し、福岡に転居。

1969年、育児の合間に書いた『天使が消えていく』が再び江戸川乱歩賞候補になり、

1970年、単行本デビュー。

社会性のあるミステリーを手掛け、

特に「リーガル(司法)サスペンス」で本領を発揮。

「弁護士 朝吹里矢子」シリーズや、

「検事 霞夕子」シリーズはもちろん、

近年の『てのひらのメモ』『孤独な放火魔』では裁判員裁判を扱っている。

1973年、『蒸発』で日本推理作家協会賞、

1989年に、仏訳『第三の女』でフランス犯罪小説大賞、

2007年には、女性として初の日本ミステリー文学大賞に輝いた。

緻密な心理描写で知られ、単行本は『量刑』『白愁のとき』など100冊を超える。

評伝『女優X−伊沢蘭奢の生涯』、

闘病体験記『椅子がこわい』、

患者のインタビュー集『心療内科を訪ねて』などの著書もある。

『Wの悲劇』は薬師丸ひろ子主演で映画になり、ヒット。

「検事 霞夕子」シリーズなど、映像化された作品も数多い。

夏樹静子さんの死は、ショックであった。

それは、小さな、極私的な、二つの思い出に由る。

一つ目の思い出。

2011年09月18日に映画『探偵はBARにいる』のレビューを書いた。

その冒頭で、私は、次のような文章を書いている。

この映画を見ている途中、

主人公の大泉洋が、BARでギムレットを注文する場面があった。

その時、私は30年ほど前の出来事を、つい昨日のことのように思い出していた。

18歳からの9年間を、私は東京で過ごした。

ゆくゆくは九州に帰るという約束を親と交わしていたので、

大学卒業後の数年間は、東京で好きなことをして過ごすことができた。

大企業に就職しようと周囲の仲間が必死に就活をしている中、

私は卒業まで遊び惚け、卒業後に、広尾にある小さな編集プロダクションに職を得た。

本や雑誌を読むことが好きだったし、書くことも嫌いではなかったからだ。

その編集プロダクションでは、

大手出版社やスポーツ新聞社から仕事の依頼を受け、

雑誌やスポーツ新聞の記事の企画立案をし、

それに基づいて取材し、文章に起こすまでを生業としていた。

小さなプロダクションということもあって、仕事のえり好みはできず、

きた仕事はすべて引き受けていた。

だから、経済記事から芸能記事まで、ありとあらゆる分野で取材し、記事を書いた。

とにかく面白く、当時、私は夢中で東京を駆け回っていた。

私が入社して数年後、新入社員がまた一人入ってきた。

J大学の新聞学科を卒業したばかりの美しい女の子であった。

大学の新聞学科で学んだようなことは小さな編集プロダクションでは役に立つ筈もなく、

入社早々、彼女はかなり苦労していた。

彼女の指南役を仰せつかった私は、彼女を連れて取材先を回り、

取材の仕方や文章の書き方などを一から教え直した。

お嬢様育ちで、若くして親同士が決めたフィアンセがいる彼女とは、

仕事以外では一線を引いていたが、

彼女が仕事にも慣れ、少し気持ちにも余裕ができた頃、

仕事帰りに彼女と初めてBARに行った。

渋谷の細い路地の奥にある、私の行きつけの店だった。

私がギムレットを頼むと、

「チャンドラーですね」

と彼女が言った。

レイモンド・チャンドラーのハードボイルド小説『長いお別れ』の中にギムレットが登場する。

彼女はそのことを言っているのだった。

雰囲気的に純文学しか読んでなさそうな感じがしていたので、私は少なからず驚いた。

「あの小説、私、大好きなんです」

と微笑みながら言った彼女を、

キャンドルライトに照らし出された美しい横顔とともに今も鮮烈に思い出す。

(全文はコチラから)

このときの新入社員の女の子が、

初めて書いた(活字になった)コラム記事が、

夏樹静子さんのことだったのだ。

ある雑誌の数ページにわたる文芸コーナーを、

私が勤めていた編集プロダクションが請け負っていた。

その中の小さなコラムを彼女に書いてもらうことにしたのだ。

そのコラムでは、毎回、出版界で話題になっていることを採り上げていた。

ミステリー好きな彼女は、

夏樹静子さんのことを書きたいと言ってきた。

そして、

出版社はもちろんのこと、

夏樹静子さんにも直接電話取材をし、

書き上げた原稿を私に持ってきた。

私が少しだけ手を入れ、それは雑誌に掲載された。

そのとき彼女が書いた全文がこれだ。

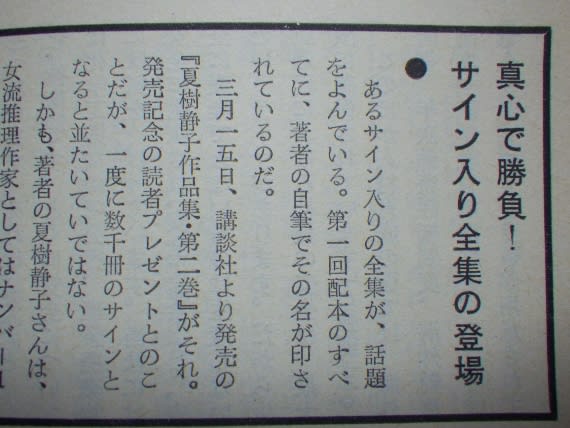

真心で勝負!

サイン入り全集の登場

あるサイン入りの全集が、話題をよんでいる。

第一回配本のすべてに、著者の自筆でその名が印されているのだ。

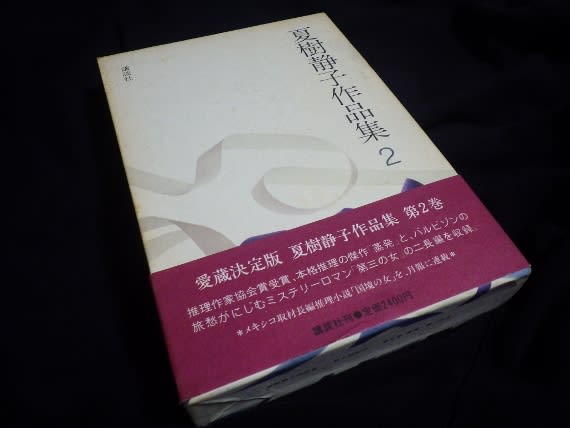

3月15日、講談社より発売の『夏樹静子作品集・第二巻』がそれ。

発売記念の読者プレゼントとのことだが、一度に数千冊のサインとなると並たいていではない。

しかも、著者の夏樹静子さんは、女流推理作家としてはナンバー1の売れっ子。

現在も、『Wの悲劇』(カッパノベルス)がベストセラー入りしている。

数本の連載を抱えて忙しい毎日を送っている夏樹さんにお話を伺った。

「いつも愛読してくださっている皆様のために、と思い、一冊一冊心を込めて書きました。今までは自己流のサインでしたが、今回は書道の専門家にお手本を書いていただきましたの」

講談社文芸第二出版部の田近真理子さんによれば、

「発行部数が数百程度の特装限定版の場合は、全冊サイン入りというのもあります。でも夏樹先生の作品集は、初版が5000から6000部の間ですから。出版界でもあまり例のないことだと思います」

とのこと。

夏樹さんは1日200冊のペースで約1か月かけて書き上げたが、一時はこのサインのためにカン詰めに!? という冗談まで出た。

売れっ子作家も楽ではない。

ひと口に全集モノといっても、大量に出版され、安くて手軽に帰るものもあれば、部数が比較的少なく、値は少々張るが豪華で一生持てるものもある。

『夏樹静子作品集』は、後者を考えて編集された。

愛蔵版と銘打たれているように、造本、装丁とも美しい。

さらに著者の直筆サイン入りとあっては、ファンならずとも見逃せない。

売れ行きもおおむね順調という。

ちなみに、講談社の全集モノでこれまでにもっともよく売れたのは、旧『吉川英治全集』で、最高の巻は約70万部。

現役作家のものでは、『五木寛之小説全集』の売行きがよく、一巻平均5万部くらい。

全冊サイン入りで売り出された『夏樹静子作品集』。

著者の真心が通じて、これらに“追いつき、追いこせ”となるか!

(某雑誌の1982年6月号)

私に原稿を持ってきたとき、

彼女はちょっと興奮気味に、こう言ったのだった。

「夏樹先生は、恐い方かなと思ったんですけど、とっても優しい方でした。こんな新人の私の質問にも、丁寧に答えて下さり、感激しました。ますますファンになりました」

彼女に影響され、私もサイン入りの『夏樹静子作品集』を買った。

人柄のにじみ出た美しい署名であった。

二つ目の思い出。

2010年11月14日、

このブログ「一日の王」で、

「叱られている私」と題して、

五木寛之著『僕が出会った作家と作品 五木寛之選評集』を紹介した。

そこで、私は、次のように記している。

高校生になって読書に夢中になり、高校在学中に、友人を真似て、私も小説を数編書いた。

大学時代にも数編書いたが、そっれきり小説を書くことはなかった。

その後、社会人となり、結婚し、子供が生まれ、本は相変わらず読んでいたが、小説を書くことはなかった。

30代半ばの頃、小学生だった長女が交通事故に遭い、3ヶ月ほど入院した。

毎日、仕事が終わると私は病院に駆けつけ、ずっと娘につきそっていた。

娘が眠っている時などに、私はぽつぽつとノートに文章を書き始めた。

それは、次第に物語となり、原稿用紙60枚ほどの短編小説となった。

それを私は地元の新聞社が主催する小さな文学賞に応募した。

そしてそれは思いがけなくも三席に入選し、刊行された文学賞の作品集で活字になった。

読んだ人達からの反響もあり、それから私は趣味として小説を書くようになった。

翌年、同じ賞に応募し、今度は一席となった。

一席になった作品は、県代表として、もう1ランク上の文学賞に自動的にノミネートされることになっていた。

そして、その文学賞の選考委員の一人に、五木寛之氏がいたのだ。

選考委員は、五木氏の他に、純文学作家と、純文学系文学評論家、それに大衆小説家の計4人。

その文学賞の選考会で、私の作品は、五木寛之氏の逆鱗に触れるのである。

「逆鱗に触れる」とはちょっと大袈裟かもしれないが、当時の私はそう感じた。

主催する新聞社の文化部記者がわざわざ私に会い来て、選考会における五木氏の言葉を私にすべて伝えてくれたのだ。

物の考え方、言葉の使い方、小説に向かう姿勢など、全てにおいて否定された。

もうかなり昔のことなので、その時の気持ちを思い出すことは難しいが、正直あまりショックはなかった。

単に私が鈍感なのかもしれない。

それよりも、五木氏に自分の小説を本当に読んでもらったのだという喜びの方が大きかったように思う。

その文学賞の選評は、文藝春秋の純文学系雑誌『文學界』に載った。

そこで五木氏は、受賞作を褒めるよりも、私の作品を批判することに誌面を割いておられた。

酷評にしても、それは嬉しかった。

選評も、ひとつひとつ思い当たることがあったので、納得できた。

五木氏からは批判されたが、他の選考委員の推薦もあり、その賞で私の作品は「佳作」となった。

だからというワケでもないが、この出来事は、私にとっては結構好い想い出として残っている。

だが、兎にも角にも地方の小さい賞である。

まさか『僕が出会った作家と作品 五木寛之選評集』という本に、その時の選評が掲載されているとは夢にも思わなかったのだ。

それが思いもかけず掲載されていて、五木氏のかの選評に、久しぶりに再会したのだった。

五木氏は「あとがき」にこう記している。

《作品を選ぶということは、同時に選ぶ側がためされることでもある。本当はおそろしいことなのだ》

《ここにまとめられた選評は、私の四十五年間の作家生活の里程標でもある。すでに物故された選考者、受賞者のかたも少くない。さまざまな感慨をおぼえつつ、この一冊を読者のもとへお届けする。この選評集は、私の個人的な私信のようなものなのだ》

さしずめ、私は、五木寛之本人から私信を送られた幸福者のひとりということになる。

叱られたにしろ、それはとても幸せなことなのだ。

叱られたいと思っても、直接本人から叱ってもらうことは、誰でもそう簡単にはできないことなのだから……

この本の中の「叱られている私」を、私は誇りに思っている。

(できれば全文をコチラから読んで頂きたい)

この数年後、私は徒歩日本縦断の旅に出た。

あれは熊本県の球磨川の河原でテント泊しているときだった。

その日はなかなか眠れず、

テントから顔だけ出して、満天の星を眺めていると、

何の脈絡もなく、ミステリーのトリックが思い浮かんだのだ。

それをノートに記しておき、

旅から帰った後、

そのトリックを使って、原稿用紙90枚ほどのミステリー小説を書いた。

それを、地元の新聞社と企業が主催する大衆文学賞に応募した。

その賞は、当時、佐賀県に住まわれていた作家・故笹沢左保さんの提唱で生まれた文学賞で、

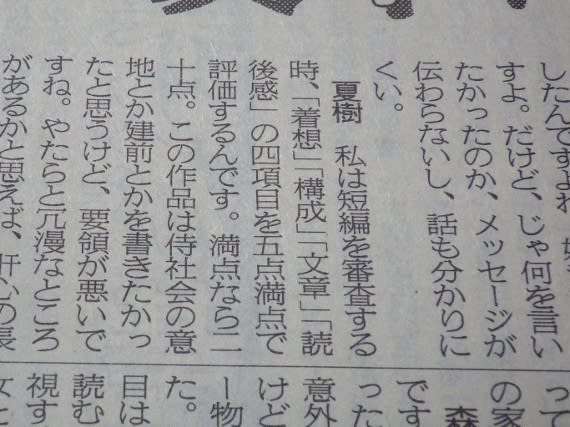

笹沢左保さんの他、森村誠一さんと、夏樹静子さんが選考委員を務められていた。

地方の小さな文学賞であったが、選考委員は豪華であった。

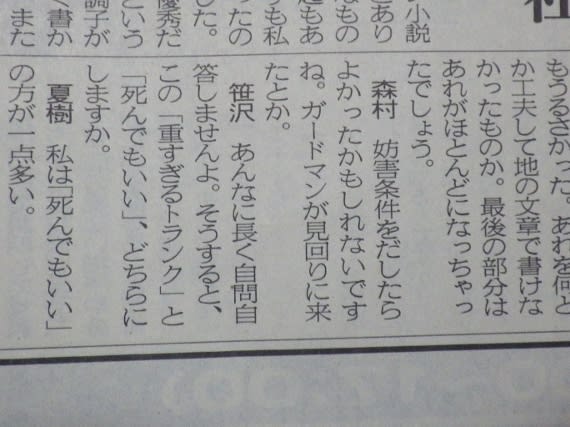

このときも、私の書いた小説『死んでもいい』は最終選考に残った。

そして、最終選考において、

『重すぎるトランク』という作品と、

私が書いた『死んでもいい』のどちらかを受賞させようとなったという。

後から新聞社の編集記者の方から聞いたところによると、

最初は『重すぎるトランク』が有力であったそうだ。

ところが次第に形勢逆転し、

最終的に、『死んでもいい』が受賞作として選ばれることになった。

そうなったのには、

夏樹静子さんが、私の作品を押して下さったことが大きな要因であったようなのだ。

夏樹さんは、候補作を点数化されていて、

選考の最終段階で、

「私は『死んでもいい』の方が一点多い」

と言って下さったことが、

受賞に決まった決定打であったとのこと。

そういう意味で、

私は夏樹静子さんに本当に感謝している。

私は、以前、一度だけ、夏樹静子さんにお目にかかったことがある。

そのとき、私の好きな短編集にサインして頂いた。

このときは、私の名前も書いて下さった。

このサイン本も大事に保管してある。

私の宝物である。

夏樹静子原作、薬師丸ひろ子主演の映画『Wの悲劇』・主題歌「Woman ~Wの悲劇より~ 」