「路上」という言葉に、私はなんだか懐かしさを感じる。

昔から“歩き旅”が好きだった私にとっては、

「路上」は常に近しい存在であったし、

1995年に実施した“徒歩日本縦断の旅”の思い出も重なって、

「路上」は常に郷愁を纏った特別な空間であった。

そういうこともあって、

「路上」が舞台の小説(ケルアックやスタインベックなど)はよく読んだし、

「路上」が舞台の映画(様々なタイプのロードムービー)もよく見てきた。

『ノマドランド』(2021年3月26日公開)という映画も、

「2021年賞レース独走! 本年度アカデミー賞最有力!」

というキャッチコピーよりも、

「アメリカ西部の路上に暮らす車上生活者たちの生き様を、大自然の映像美とともに描いたロードムービー」

という宣伝文句に魅かれた。

原作は、ジェシカ・ブルーダーのノンフィクション「ノマド 漂流する高齢労働者たち」。

監督は、中国出身の新鋭クロエ・ジャオ。

主演は、『スリー・ビルボード』のオスカー女優フランシス・マクドーマンド。

はたしてどんな作品になっているのか……

ワクワクしながら(公開初日に)映画館に向かったのだった。

ネバダ州の企業城下町エンパイアで暮らす、

60代の女性ファーン(フランシス・マクドーマンド)は、

リーマンショックで会社が倒産し、

町そのものがなくなってしまう。

夫とも死別し、家も失ったことから、

キャンピングカーに全てを詰め込み、“現代のノマド(遊牧民)”として、

過酷な季節労働の現場を渡り歩きながら車上生活を送ることになる。

旅をしながら、

Amazonの配送センターや、

国立公園の案内員、

バーガーショップなどで働き、

場所を転々とする。

同じノマドとして暮らす人や、

ノマドをやめて普通の暮らしをする人などとも交流を重ね、

別れと再会を繰り返す中で、

自分の心と向き合っていくファーン。

「旅をやめてここで一緒に住もう」

と言ってくれる親族や友人もいて、

何度もノマドをやめるタイミングはあったのだが、

ファーンは、その都度、

自分の意思でノマドを続けていくことを決意するのだった……

ノンフィクションが原作ということもあろうが、

なんだかドキュメンタリー映画を見ているような気分であった。

多くのノマドと交流し、

大自然の中をさすらうファーンを見ながら、

映画鑑賞者である自分も一緒に旅をしているような気持ちにさせられた。

原作のタイトルが「ノマド 漂流する高齢労働者たち」とあるように、

本作に出てくる出演者は、ほとんどが高齢者だ。

身につまされる部分もあり、共感する部分もあり、

自分自身の過去を追想し、

様々なことを思い起こさせられながら鑑賞した。

そして、「ホーム」とは何かを考えさせられた。

車上生活者となったファーンが、

「ホームレスになったの?」

と問われて、

「ホームレスじゃない、ハウスレス。別物よ」

と答えるくだりがあるのだが、

ハウス(家)がないだけで、ホーム(生活の場としての住処)を失ったわけではないという、強い意志が感じられたし、そこにプライドや人間としての尊厳も感じられた。

日本では、「ホームレス」の一言で片づけられることが多いし、

「ホームレス」になったならば再就職も難しく、

身分保証のない人を受け入れる土壌もない。

アメリカでは、

「旅を続ける生き方は西部開拓民に通じるアメリカの伝統だ」

と本作でも語られるシーンがあったように、

路上に暮らす車上生活者たちも生きていける土壌があり、

人に頼るのではなく、助け合いながら、自分のことは自分で責任を持つという、

アメリカの伝統である“自主独立”の精神も受け継がれている。

そこに惨めさはなく、

移動して行く路上の先には、夢や希望も存在している。

主人公のファーンだけでなく、多くのノマドが、

経済的理由だけでノマドになったわけではなく、(もちろんそういう人もいるが)

配偶者などの身近な人の死をきっかけに、人生を見つめ直すために自ら進んで漂流者となっている。

なので、アメリカのノマドたちは、決して憐れむべき可哀想な人々ではなく、

自由で誇り高い人々なのである。

そこが、大恐慌時代のホーボー(渡り鳥労働者)とは違うところで、

現代にも通じるものがあり、現代に生きる私の心にも響いてくるのだ。

若い頃にこの映画を見たならば、また違った感慨を抱くかもしれないが、

前期高齢者となった今、

この映画は私にとって特別なものとなったと言える。

主人公のファーンを演じたフランシス・マクドーマンド。

『スリー・ビルボード』での、

次第に女『ランボー』化していく激情の彼女を見ているだけに、(コラコラ)

哲学者のような本作でのフランシス・マクドーマンドに感慨深いものがあった。

1957年6月23日生まれなので、63歳。(2021年3月現在)

63歳が高齢者かどうかという問題はあるが、

(全裸で水に浮かんでいるシーンがあるのだが、彼女の裸体は文句なく美しかった)

少なくとも高齢者の入口に立っているのは間違いなく、

高齢者のノマドの人々に馴染んでいたし、違和感はまったくなかった。

もはや演技ではなく、ノマドになりきっていたし、

まさにノマドそのものであった。

エンドロールを見ていて、

出演者の多くが役柄名と同じだったので、調べてみると、

フランシス・マクドーマンドやデイヴィット・ストラザーンという本業の俳優以外は、

驚くべきことに、ほとんどが演技経験のない“本物”の車上生活者やノマドであったのだ。

クロエ・ジャオ監督は語る。

フラン(フランシス・マクドーマンドのこと)を他の出演者にうまく溶け込ませ、ハリウッド大作のように見えないようにしたかったのです。ノマドに出演してもらうにあたって、いつも移動している彼らのスケジュールの調整が必要となり、その点は苦労しました。ですが、原作者のジェシカ・ブルーダーが執筆にあたり、行く先々で驚くべきノマドたちと出会っていたことが助けになり、その恩恵を受けて、ノマドの人々と打ち解けやすくなりました。撮影準備の段階で、出演者を引き合わせ、チームを構築し、撮影が始まると、とても自然にことが進んでいきました。

本作では、ノマドの出演者に映画を通して登場してもらいながら、どうすれば同時に、ファーンの旅路をお客さんに見せることができるか、という問題があったので、フランの存在が他のノマドの個性や輝きを超えすきないように配慮しました。誰もが息を合わせて共存している映画にしたいと望んでいました。(「キネマ旬報」2021年4月上旬号)

私がドキュメンタリー映画のように感じたのは、

まさに、こういったクロエ・ジャオ監督の狙いと配慮があったからなのだ。

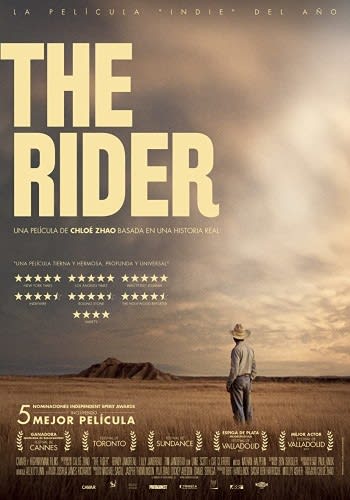

クロエ・ジャオ監督の作品はほとんどが日本では公開されていないので見ていないのだが、

第70回カンヌ国際映画祭の監督週間でプレミア上映され、

芸術映画賞を受賞した『ザ・ライダー』という作品は、

大怪我を負ったカウボーイが新たなアイデンティティや生きる意味を見いだすまでの物語を、モデルとなった人物が主演を務め映画化したヒューマンドラマとのことで、

予告編やポスターを見ると、現代版西部劇といった感じの映画のようであった。

この『ザ・ライダー』を、『ノマドランド』の主演女優にしてプロデューサーであるフランシス・マクドーマンドが見て、クロエ・ジャオへの監督オファーを決めたのだそうだ。

『ザ・ライダー』の西部の風景が『ノマドランド』に引き継がれており、

乾燥した大地の風景は、雄大で、荘厳ですらある。

ロッキー山脈の東側に広がるこの地帯は、世界有数の化石出土地帯でもあることから、

太古の歴史とのつながりも感じさせるし、

夜の深い闇、夜空に輝く星々から、宇宙とのつながりも感じさせられる。

これら大自然に、主人公の孤独や喪失感がリンクし、

すべてが心象風景のように見えてくる。

“馬”が“車”に代っただけで、『ノマドランド』もきわめて現代的な西部劇と言えるかもしれない。

少しだけ気になったのは、本作が、きわめて(人生の)理想形に撮られていたこと。

原作者も監督もまだ若いので、高齢者のことがどこまで理解できていたのか疑問が残る。

前期高齢者の私でさえ、体調が万全の日が次第に少なくなってきている。

腰が痛かったり、肩や膝関節が痛かったり、歯や内臓の調子が悪かったり、

毎日、どこかに不具合が生じているのだ。

それを「だましだまし」生活しているのが高齢者といえる。

なので、ホームレス生活ではないにしても、車上生活はかなり堪えると思う。

外から見られているのではないかという恐怖もあるだろうし、

女性ならなおのこと、強盗や性犯罪に対しての恐怖もあるだろう。

真に安眠できる日は少ないだろうし、

外的要因に伴うストレスはかなりあると思うのだ。

私自身に照らし合わせてみれば、

期間限定でキャンピングカーで旅をするのは「有り」だが、

それが死ぬまで続くとしたら、「否」だろう。

私は「ノマド」にはなれないと思う。

本作に登場する「路上」にあるものとして、

“生”への光や、希望ばかりが強調されているようで、それも少し気になった。

私が、徒歩日本縦断をしているときに「路上」でよく見たのは、

生き物の“死”であった。

北海道を歩いているとき、

50cmほどもある大ミミズが、

道路いっぱいに無数死んでいたのに遭遇したことがある。

「路上」では、

犬や猫だけでなく、タヌキやイタチなどの死骸も多く見た。

そして、交通事故で亡くなったであろう人への献花も……

路上にはおびただしい数の「死」が落ちていたのだ。

もちろん「路上」には、“生”への光や、希望もあるだろうが、

それは“死”を内在したものであり、“絶望”をも内蔵している。

それを知りながら、そして覚悟しながら「ノマド」を続けるとしたら、

それはそれで「有り」なのかもしれない。

前期高齢者の私はそう思う。

主人公のファーンは、なぜ「ノマド」を続けるのか?

それは明かされていないが、

亡き夫への想いが大きいと考えられる。

町だけでなく、夫も喪ったことで、生きる拠点を失ったのだ。

“根無し草”同然となり、各地をさまようことになる。

彼女の旅に目的地はなく、永遠にさまよい続けるかのように見える。

彼女の旅に終着点はないのか?

ある人物(ノマド)から、

「この生き方が好きなのは“さよなら”がないからだ」

と言われ、

「See you down the road」(また路上で会おう)

という言葉を教えられる。

すごく良い言葉のように聞こえるが、はたしてそうだろうか?

あるとき、ファーンは、

父親から言われた「思い出は生き続ける」という言葉を思い出すが、

〈でも、私の場合、思い出を引きずり過ぎたかも……〉

と述懐するシーンがある。

“さよなら”を言うことは、悲しいし、淋しいし、切ないことである。

だが、“さよなら”を言わないと、先に進めないこともある。

ファーンの場合、その“さよなら”を言ったときに、

旅の終着点が見えるのではないかと思った。