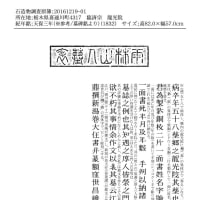

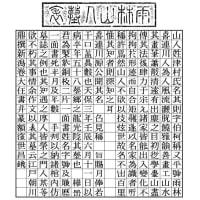

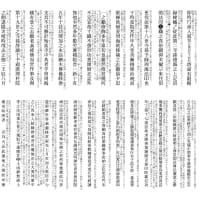

烏山町には、この石碑の撰文者と同じ川俣英夫氏の撰文&書に関わるものが多くあります。その中でも、今回の石碑銘文は内容が非常に易しいです。そして、石碑銘文表記としては大きな欠点があります。それは、篆額揮毫者の肩書きから名前までの部分が二行にわたって記されていることです。常識的な碑文としては、これは一行に収めなければなりません。それでも出来ない場合は、題名と篆額揮毫者の項目は行変えして二行にするなどの方法がある。このような石碑銘文の字割りとしては、最初に題名(ここでは「水道碑」です)が来て、それに津続いて篆額揮毫者の肩書きを含めた氏名等が続きます。そして行変えをして銘文本体に入ります。今回のように、その篆額揮毫者の名前を二行に振り分けて記すのは、篆額揮毫者を冒涜することになります。では、なぜそんなことが起きたのか? それはひとえに、この石碑を引き受けた石工の責任にあります。私が思うに、この石碑を請け負った石工は、このような大きな石碑に銘文を表す方法を知らなかったのでしょう。その石工の名前は記されていませんが、川俣先生から撰文した内容を清書する前に頂いて、その文字数などを元に石碑の大きさを打ち合わせし、その碑面にどのようなデザイン(篆額を含めた全銘文)のレイアウトを考え、それに基づいて画仙紙に升目を入れた用紙を揮毫者に渡します。其の時点で、川俣先生は篆額揮毫者の肩書きから氏名までが1行で入らないことを知ったわけですから、本来はその石工に対して一行の文字数で篆額者の肩書きや氏名が入るよう再要請すべきだったのですが、なぜかそのまま書いてしまった結果が、このような何とも間の抜けたデザイン(約束事違反)になってしまったのでしょう。石碑面全体に対して文字数が少なかったので、何とでも変更できたはずなのですが‥。いずれにしても、これは石工の責任です。それともう一つ。これは川俣先生のミスになりますが、銘文中に「翌年九月竢功」とありますが、多分これは意味的にも「竣工」の文字間違いでしょう。ちなみに「竢」は、「シ・ま(俟)つ」という意味です。しょっちゅう、文字を間違うことの多い私が指摘するのもおかしな話ですが‥。以上、今回はその意味では面白い石碑と出会いましたので記しました。悪意があっての書き込みでは、決してありませんのは断るまでも無いでしょうが‥。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます