2012年10月27日 福島県

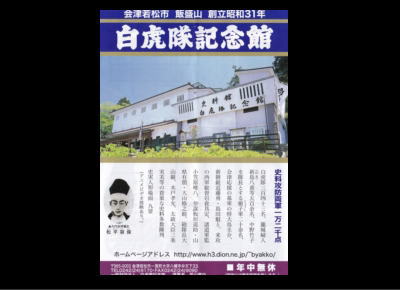

飯盛山

福島県会津若松市

「飯盛山」という名前の由来は、この山が飯を盛ったような形なので、この名前が付けられたという。江戸時代後期、戊辰戦争に際して新政府軍と幕府方の会津藩の間で発生した会津戦争に際して、会津藩では藩士子弟の少年たちで構成される白虎隊と呼ばれる部隊が結成され抗戦するが、そのうち士中二番隊が「戸ノ口の戦い」において敗走し撤退する際に飯盛山に逃れ、鶴ヶ城周辺の武家屋敷等が燃えているのを落城と錯覚し、もはや帰るところもないと自刃した地でもある。中腹には、日本では大変珍しい木造建築物栄螺堂 (さざえどう)(旧正宗寺三匝堂)がある。上りと下りで同じ道を通らず抜けられるという仕組みで、国の重要文化財に指定されており、頂上からは会津若松市内が一望できる。

▲さざえ堂▼

cosmophantom