2017年8月3日 【明石・赤穂・姫路2017】 兵庫県

赤穂御崎灯台 兵庫県赤穂市御崎

赤穂御崎の高台に立つ白亜の御崎灯台は、南は播磨灘に面し条件次第では四国や島々を見ることができ、北に赤穂の市街地を一望できるスポットです。八角形の灯塔が御崎の景観にふさわしく、観光地赤穂温泉のシンボルとして市民に親しまれています。 初点昭和38年3月

cosmophantom

2017年8月3日 【明石・赤穂・姫路2017】 兵庫県

赤穂御崎灯台 兵庫県赤穂市御崎

赤穂御崎の高台に立つ白亜の御崎灯台は、南は播磨灘に面し条件次第では四国や島々を見ることができ、北に赤穂の市街地を一望できるスポットです。八角形の灯塔が御崎の景観にふさわしく、観光地赤穂温泉のシンボルとして市民に親しまれています。 初点昭和38年3月

cosmophantom

2016年7月25日 京都府

経ヶ岬灯台

京都府京丹後市丹後町袖志

丹後半島の最北端、海抜148mの断崖に建つ、白亜の灯台です。 設置されたのは明治31年(1898年)。第1等レンズを使用した第1等灯台で、国内に5ヶ所のみの希少な灯台です。 平成20年(2008年)には、経済産業省の近代化産業遺産にも指定されています。京丹後ナビ

「経ヶ岬」:地名の由来には、諸説あります。この岬が海の難所であり、僧侶がたくさんのお経を納めた説 ・海面近くにほぼ垂直に立つ柱状玄武岩が経巻のように見える説 ・伝説によると、昔この海域に棲みついた悪竜を文殊菩薩が教化し善竜にしました。そして二度と悪竜にならぬようお経を納めた説。京丹後ナビ

cosmophantom

2015年5月3日 神奈川県

安房崎灯台

神奈川県三浦市

初点灯 昭和37年2月(1962年) 詳細不明

▼馬の背洞門

赤羽根海岸の湾岸にある海蝕奇岩。断崖が風や波で浸食され、天然の洞門のようになっているもので、自然が造りだしたダイナミックな景観を見せている。

cosmophantom

2015年5月3日 神奈川県

城ヶ島灯台

神奈川県三浦市三崎町城ヶ島

城ヶ島には江戸時代より烽火(のろし)台が設置され、灯台としての役割を果たしていた。幕末を迎え鎖国が解かれると浦賀水道の出入路に近いことから西洋式灯台の建設地に選ばれ、明治3年に初点灯。その後関東地震で倒壊するが再建され、白色円筒形の現在の姿となった。 初点灯:1870年(明治3年)9月8日 Wikipediaより

三浦市旧城ヶ島分校海の資料館

昭和45年3月まで分校として使用されていた。現在は海の資料館として利用されている

cosmophantom

2015年5月3日 神奈川県

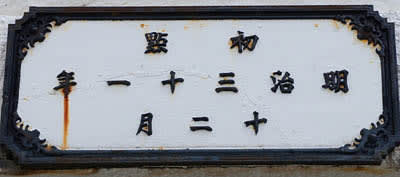

剱崎(つるぎさき)灯台

神奈川県三浦市南下浦町松輪

剱埼灯台(つるぎさきとうだい)は、神奈川県三浦市東部、剱崎突端に立つ白亜塔形の大型灯台である。1866年、アメリカ、イギリス、フランス、オランダの4ヶ国と結んだ「改税条約」(江戸条約)によって江戸幕府が建設を約束した8ヶ所の灯台(条約灯台)の一つ。設計は「灯台の父」と呼ばれるお雇い外国人リチャード・ブラントンが担当し、当初は石造であった。現在使用されている灯台はコンクリート造で、関東地震(関東大震災)の後に再建された2代目のもの。三浦半島南東端に位置しており、浦賀水道・相模灘を照らす。剱崎から南南東に位置する館山市洲崎(洲埼灯台)までを結ぶ線が浦賀水道(東京湾)と太平洋の境界となっている。周辺は岩礁が発達し、対岸に房総半島を望む風光明媚な地である。Wikipedia

1871年1月11日 初点灯

1923年9月1日 関東地震により倒壊

1925年7月4日 再建

この銘板は劣化していて記載内容が読めない部分も

---

剱崎灯台へは三浦海岸駅からバス

☆cosmophantom

2016年2月1日 秋田県

入道埼灯台

秋田県男鹿市北浦入道崎

入道埼灯台は、1898年(明治31年)11月8日に点灯を開始し、高さ27.92mの灯台から15秒おきに発光する白い光は37キロ先まで到達します。「崎」や「埼」、「岬」などいろいろな名で呼ばれていますが、バス停の表示は「入道岬」。戦前陸軍が「崎」、海軍が「埼」を使用していたことに由来するらしい・・・です。

灯台の歴史と知識が収納された灯台展示室も隣接しています。木々に囲まれたバイパスを抜け白黒の灯台が見えてくると、入道崎に来た!という実感をひしひしと感じることでしょう。灯台周辺からの絶壁から眺める日本海は絶景です。 男鹿ナビ 日本の灯台50選 男鹿半島の最北端、北緯40度線上にある。

※ 地元の方によるとこの時期としては、雪が非常に少ないそうです。

※ この灯台が縞模様なのは、雪の中でも見やすいためだそうです。

・・・

かつて訪れた縞模様の灯台:能取岬燈台

cosmophantom

2015年5月2日 神奈川県

観音崎灯台

神奈川県横須賀市鴨居

観音埼灯台(かんのんざきとうだい)は、日本の灯台。日本最古の洋式灯台として神奈川県横須賀市、三浦半島東端の観音崎に立っている。白色八角形の中型灯台で、日本の灯台50選に選ばれている。東京湾、浦賀水道を照らし、東京湾海上交通センターとあわせ海上交通が輻輳する浦賀水道航路の安全に寄与している。また日本初の洋式灯台であり、この灯台の着工日を記念して11月1日が灯台記念日に指定された。初代の設計はレオンス・ヴェルニー等が担当したが、大正時代の地震により2度再建され、現在の灯台は3代目にあたる。周辺は県立観音崎公園となっており、自然環境が保護されている。 Wikipedia

これは灯台ではありません

聖武天皇の御代天平13年(741年)の春、行基菩薩は諸国修行の途中にここに寄られ、この洞窟に住んでいる大蛇が、庶民や運漕の人々を苦しめているのを聞かれ、大蛇を退治してその霊を鵜羽山権現として祀られました。この近くの走水神社に日本武尊とその妃弟橘媛命がお祀りしてありますが、この洞窟の中で入水して海を鎮められた。弟橘媛命を11面観音として刻まれた側に安置されまして以来海上完全、人命守護の霊地として信仰されてまいりました。時代の変動により荒廃に帰しましたが、時来って今日は観光の地として後興されて再び海上安穏、人命守護、世界平和の祈りがなされています。 説明版より

▲ 霧信号吹鳴器

霧や雪により視界が不良になった場合に音を発して付近を航行する船舶に音の出る位置を知らせる施設を「霧信号所」という。この吹鳴器は、平成4年(1992)4月まで観音埼霧信号所に使用されたモーターサイレンで15秒毎に5秒間の音を発していた。 説明板より

▲灯ろう

灯台の頂部には、レンズ、電球があり、定められた光(灯質)を発光しているが、このレンズ、電球を風雨から守る部分を灯ろうという。この灯ろうは、平成2年(1990)11月まで神湊灯台(東京都八丈島神湊港)に使用されていたものです。中のレンズは、6等不動フレネルレンズです。 説明板より

▲日晷儀(にっきぎ)台:日晷儀とは日時計とのこと

観音崎燈臺(台)

初點

明治二年一月一日

震災改築

大正十二年三月十五日

大正十四年六月一日

初點

明治二年一月一日

改築點燈

大正十二年三月十五日

cosmophantom

2015年10月7日 新潟県

弾崎(はじきさきとうだい)灯台

新潟県佐渡市

映画「喜びも悲しみもいくちしつき幾年月」の舞台として知られる、佐渡島最北端の地、弾崎に灯台が設置されたのは大正8年(1919年)12月1日です。かつて、この灯台付近で遭難事故が多く、地元住民の強い要望があり設置され、現在も沖を航行する船舶のために大切な役割を持った重要な灯台です。

cosmophantom

2015年10月4日 千葉県

洲崎灯台

千葉県館山市洲崎

洲埼灯台(すのさきとうだい、英語: Sunosaki Lighthouse)は房総半島南部で最も西の場所にある灯台である。住所は千葉県館山市洲崎1043番地。円筒形のコンクリートで建てられ、地上 - 頂部は15メートル、海面 - 灯火は45メートルである。1919年(大正8年)に点灯した。洲埼灯台は、三浦半島最南端の東端にある剱埼灯台(つるぎざきとうだい)と共に東京湾へ出入りする船舶の目印となっており、同灯台とを結んだ線をもって東京湾の境界をなす。なお、房総半島の最南端にあるのは野島埼灯台で、三浦半島の南端の西端には城ヶ島灯台がある。

cosmophantom

2015年10月3日 千葉県

野島崎灯台とサンセット

千葉県南房総市白浜町白浜

この灯台は、開国の歴史を飾る慶応2年にアメリカ、イギリス、フランス、オランダの四ヶ国と結んだ 「江戸条約」によって建設を約束された八っの灯台のひとつです。野島埼は東京湾に出港する船舶に とって江戸時代から大切なポイントとして重要視されてきました。開国に際し、洋式の灯台を建設するに当たって、 明治2年1月1日に、ー番最初に点灯した対岸の観音崎に呼応して、明治2年1月10日、木造四角櫓型の仮灯台を点灯し、 2月14日本灯台の工事にかかり、12月18日に完成しました。当時の灯台は、白色八角形のレンガ造りで、 基礎から灯火まで30メートル・フランス製の第一等フレネルレンズと石油灯器の6、500燭光でした。 残念ながら、関東大震災の時に、地上6メートルで折損、大音響と共に倒壊してしまいました。 現在の鉄筋コンクリートの灯台は、その時の復旧工事によったものです。 その後、電化され現在73万燭光の光りを放ち、光達距離は17海里となっています。 燈光会ホームページより

白い灯台がだんだんと夕日に染まってきた

房総半島最南端の地

ちなみに 本州最南端は潮岬(和歌山県串本町)、四国最南端は足摺岬(高知県土佐清水市)、九州最南端は佐多岬(鹿児島県南大隅町)、そして日本最南端は沖ノ鳥島(東京都小笠原村)

2015-10-30 05:46:19

cosmophantom

2015年9月1日 石川県

禄剛崎灯台

石川県珠洲市狼煙町

能登半島の最先端で、ちょうど外浦と内浦との接点にあたるところ。ここは「海から昇る朝日と、海に沈む夕陽」が同じ場所でみれることで有名です。明治時代にイギリス人の設計で造られた白亜の禄剛埼灯台です。無人のため灯台内は見学不可ですが、年に数回一般公開があります。 すず観光ナビネット

1883年(明治16年)7月10日 設置 初点灯

菊の紋がある灯台はここだけとのこと。

銘板には「明治十六年七月十日初点灯」と刻まれているかも?

☆cosmophantom

2014年4月28日 【北陸から若狭へ2014】 石川県

加佐ノ岬灯台

石川県加賀市橋立町

加賀から能登半島に伸びる海岸線は平坦で長い砂浜が続いていて目標物に乏しい。その南西端の加佐ノ岬上にある加佐岬灯台は、航行する船舶や沖で操業する漁船にとって重要な目印になっている。Wikipediaより

松の傷

昭和20年末期 松から油を取り航空機の燃料としたものとのこと。灯台に行く途中の林の中にありました。

亀甲竹

キッコウチク(亀甲竹)はモウソウチクの突然変異で、稈の枝下部分の節間が交互に膨れており節が斜めとなった竹である。Wikipediaより

※ この後、キャンバスで加賀温泉駅へ。加賀温泉駅から芦原温泉駅を経て東尋坊へ

cosmophantom

2013年8月21日

能取岬燈台

北海道網走市能取岬

ヴェルニーの名残を受け継いでいる8角形の洋風白黒灯台。初点灯は大正6年

2013-09-26 06:50:38

cosmophantom