[童蒙訓]―巻上Ⅱ

10.安定胡先生は之れ湖州の学を主とし、天下の人之を胡学と謂い学ぶ者最も盛ん。先生は、学ぶ者各々に一事を治め使む。邊事、河事の類の如し。各々一斎に居り、日夕講究す。その後も従学の者は多くの時間を為(まな)ぶ。蓋し先生が人を教えるに、務めて実効を有(もつ)てし、虚言を為さざるなり。是の時、孫公莘老名覚、顧公子敦名臨、最も高弟たり。

(訳文)安定胡先生の学問は湖州の学を主とし、天下の人々は之を湖学と云い、学ぶ者が非常に多かった。先生は学ぶ者に皆、一課程を選択させた。邊事とか河事とか云った類のものである。各学生は一室ずつに居て、日夜研究に取り掛かった。その後も学生は研究に多くの時間を費やしていた。当に先生の人を教える態度は、実効が挙がるように努め、虚言は一切使わなかった。この時、孫公莘老名覚、顧公子敦名臨が高弟であった。

(注釈)安定胡先生とは、胡瑗のこと。蘇州の州学校で教鞭を執り、斬新な指導法で人気を集めていた。則ち、学生を二つの課程、経義斎と治義斎に分け、前者では学問の根幹の本(体)則ち経学を、後者では実(用)則ち実学を教えた。邊事とは国境の守り、河事とは水利・河川対策など。湖州は長江中流域のこと。孫公莘老名覚とは孫覚のこと。字は莘老。若くして胡瑗に学び、その春秋学を伝えた。御史中丞まで上りつめ、致仕した時は侍講であった。「春秋経解」などを著す。顧公子敦名臨は顧子敦臨のことで、詳しいことは解らないが、二程外書や蘇軾詩全集などにその名が見える。

11.正献公之れ侍従に在(あ)り。専ら賢を薦めるを以て務めと為す。孫莘老覚、李公擇常、王正仲存、顧子敦臨、程伯淳、張天棋戩等の如きは皆一時の顕人為り。

(訳文)正献公は侍従の地位に居た。その時、専ら賢者を推挙することを務めとしていた。孫莘老覚、李公擇常、王正仲存、顧子敦臨、程伯淳、張天棋戩らは皆、その時代の著名人であった。

(注釈)李公擇常とは李常のこと。字が公擇。光庭堅の舅父に当たる。詩人兼蔵書家。王正仲存とは王存のこと。字が正仲。幼い時から賢く、学問好きであった。左丞相まで上りつめる。程伯淳は程のこと。

12.正献公既に常秩を薦めるも、後に差(たが)えて節を改む。嘗て伯淳に対し、薦を悔やむの意あり。伯淳曰く、「願わくば侍郎、寧ろ百(もも)たび人の欺(あなど)り受けるとも、賢を好むの心をして少(すこ)しでも替えるべからず」と。公、敬(つつし)んで納(うけ)る。

(訳文)正献公が先に常秩を推薦したが、後になってそれを取りやめた。或る時、程にその事を話して、悔やんでいると話した。それを聞いて程は次のように語った。「どうか次官殿、人から幾たび侮りを受けようとも、賢者を好む心を少しでもなおざりに致しませんように」と。正献公はこれを聞いて納得したという。

(注釈)常秩は字を夷甫と云う。文官として侍読まで上りつめる。侍郎は天子への謁見を掌る役職で、侍中に次ぐ次官。

13.榮陽公嘗て説くに、「楊十七学士応之は善を楽しむこと比(くらべ)て少なきも、一たび善言を聞けば必ず書きて之を記す」と。榮陽公嘗て壁に書す、「惟れ、天子は能く物を備えたり。惟れ、聖人は能く徳を備えたり」と。応之遽(すぐ)に筆を取りて之を記録す。

(訳文)榮陽公が嘗て話していたことだが、「十七歳の学士楊応之は積極的に善について触れはしなかったが、一度善言を聞くと必ずこれを記録し、書きとどめていた」と。榮陽公が嘗て、次のように書を記したことがある。すなわち、「これ天子はよく物を備えり。 これ聖人はよく徳を備えり」と。すると応之はすぐに筆を取って、これを書き写したという。

(注釈)楊十七学士応之のように、名前の中にその人の立場を説明する言葉があったり、程を程伯淳と字を間に挟んだりと古文を読み解くのは中々難しい。孫覚が孫莘老覚、李常が李公擇常、王存が王正仲存、顧臨が顧子敦臨、張戩が張天棋戩、皆そうである。

14.楊応之は勁挺にして屈せず、布衣為る自り以て朝に官するに至る。未だ嘗て人に求めること有らず。亦未だ嘗て人を假(いつわ)りや言色を以てせず。篤信にして学を好み、死に至るも変わらず。榮陽公嘗て之に贈るに詩を以てす。「独り遺経を抱く唐の處士、差(たが)えて人意を強くす漢の将軍」と。応之、元佑の間に範丞相堯夫の薦めを用(もっ)て館に職すも就かず。試(こころみ)に太学博士に徐し、出して成都の転運判官と為す。属官之と辯論すること有り。応之はその直(すなお)さを嘉び、即ち之を朝に薦め、其れ成都より召されて校書郎と為る。有遠房舅なるもの蜀中に在り。官満つるも貧にして帰する能わず。応之盡すに成都にて得た所の数百千を以て之に遺(おく)る。其の自立此(か)くの如し。

(訳文)楊応之は人に勝れて強く、屈すること無し。一民間人から朝廷に仕官し、未だ嘗て人に求めたり、人を偽ったり、また言葉使いや顔色を変えて接するようなことはなかった。榮陽公が嘗て彼に次のような詩を贈ったことがある。すなわち、「独り古人の経書を守る唐の民、違えて人の心を強くする漢の将軍」と。応之は元佑年間に、範丞相堯夫の薦めを受けて宋朝の館閣に推挙されたが就かず、試しに太学博士に除し、次いで成都の転運判官とした。属官が応之と議論する機会があり、応之はその素直さが気に入った。そこで彼を朝廷に推薦したので、成都から召されて校書郎となった。有遠房舅なる者が蜀中に居たが、定年になったのに貧しくて帰郷することが出来なかった。応之は成都で得た財産数百千文を彼に贈ったという。かくの如く応之の自立姿勢には素晴らしいものがあった。

(注釈)範丞相堯夫とは哲宗朝の宰相、范純仁のこと。館とは朝廷の図書を所蔵する館閣のこと。転運判官とは節度使などの下で、地方の民政や財政を掌る属官のこと。校書郎は書物を比べ合わせて、その異同や正誤を調べる役所の次官職。

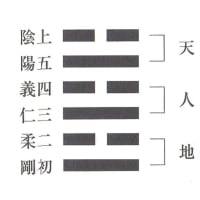

15.邵堯夫先生は学を李挺之の才(ざえ)より受(さず)かり、李之の才は学を穆修伯長より受り、穆伯長は学を陳摶希夷より受かる。其の伝える所は先天の学にして、具(くわし)くは「易図」と「皇極経世」とに見(あきらか)なり。故に程伯淳は「堯夫墓誌」を作って云う、「其の源流を推し量れば、遠くに端緒有り」と。震(しん)は東方なり、巽(そん)は南方なり。離は南方の卦の類(たぐい)にして、此れ入用の位なり。天地に定位有るごとく、乾(けん)は南にして坤(こん)は北、山澤雷風水火相対するは、即ち先天の位なり。先生既に没し、其の学は伝わらず。人能くその名を知るも、其の用を知らず。嘗て其の学を伊川に伝えんと欲するも、伊川肯(がえん)ぜず。一日、伊川と同座し雷声を聞く。伊川に問いて曰く、「雷(いかずち)は何方(いずこ)より起こるや?」と。伊川云う、「起こるべき處従(よ)り起こる」と。蓋し其の意を領(さと)らず。先生既に没し、元佑の間に康節と諡(おくりな)す。

(訳文)邵堯夫先生は、其の学識を李挺之から授かり、李之は穆修伯長より授かり、穆伯長は陳摶希夷より授かる。其の伝える所は先天の学にして、詳しくは「易図」と「皇極経世」の書に説かれている。即ち、程伯淳は「堯夫墓誌」の中で、次のように書いている。「其の源流を推し量ると、遙か遠い昔に其の端緒を見出す」と。震は東方を、巽は南方を、離は南方の卦の類と云った風に、これらは入用の位である。天地に定位ある如く、乾は南にして坤は北、山澤雷風水火は互いに関連しており、みな先天の位である。先生は既に没し、其の学問は伝わらず、人々は先天という言葉をよく知ってはいるが、其の用い方を知らない。邵先生は嘗て其の知識を伊川に伝えようとしたが、伊川は受け付けなかった。ある日、先生が伊川と同座していて雷鳴を聞くことがあった。先生が伊川に、「雷はどこで起きたのだろう?」と尋ねると伊川は、「起こるべき処で起こったのでしょう」と答えた。伊川は邵先生の質問の真意を捉えられなかったのだろう。先生は既に没していたが、元佑の間に康節と諡された。

(注釈)邵堯夫は邵雍のこと。李挺之から「易経」と“先天象数”の学を伝授され、易学について知識を深め、のち洛陽で亡くなるまで儒学を教えた。その主張する“先天の学”とは、万物生成の過程や宇宙変遷の周期などを、数理計算によって説明すると云ったもので、朱子の易学に影響を与えた。富弼・司馬光・二程・張載など政学界の大物を知己とし、豪放な人柄から“風流の人豪”と多くの人に慕われた。李挺之は易卦を数理的に解釈する「象数易」学派で、共城の令をしていた時に康節に知識を伝えた。詳細は不明。穆修、字が伯長は散文家で、陳摶に易学を学び、「太極図」を得て周敦頤に伝えた。陳摶希夷は「象数易」に基づく「圓図・方図」を作った宋初の隠者。「易図」とは、邵雍が考え出した易卦に関する学説を示す図。「皇極経世書」とは、毎年の干支を易卦に置き換えて、世の中の流れを説明した予言書。

16.邵康節は自由に十二萬四千五百年を以て一會と為す。開闢自り堯の時に至るは、正に十二萬年の中数に当たる。故(もと)より先生の名は雍、字は堯夫。名の雍は、「黎民は変事にも雍なり」より取る。字の堯夫は堯の時の中数に当たるより取る。「四千五百年」の数は、詳(つまびらか)ならず。其の洛陽に居るも、亦た天地の中を取ればなり。

(訳文)邵康節は十二萬四千五百年を以て一會とした。開闢以来堯帝の時代までが、正にこの十二万年の半ばに当たる。元々先生の名は雍、字は堯夫。名の雍は、「黎民は変事に於いても雍」より採る。字の堯夫は、堯帝時代が開闢以来半ばに当たる処に由来する。「四千五百年」という数字についてはよく解らない。先生が洛陽に住んでいたのも、この地が天地の中心に当たるという理由からである。

(注釈)「皇極経世書」に中国暦が紹介されており、その中で、一世が三十年、一運が十二世で三百六十年、一會が三十運で一万八百年、一元が十二會で十二万九千六百年に相当すると書かれている。今これらの数字と異なることが記されているが、詳細は解らない。尚、今年平成二十四年は、開闢以来六万九千五十八年に当たるらしい。地球の寿命は、一元の二乗だという。「黎民於変事雍」なる言葉は書経堯典にあるもので、その意味は、「堯帝の力を以てしても抑えられない天変地異が起こっても、民人は堯帝を信じて安心立命の境地を以て泰然自若としている」と云うもの。

17.邵康節衛州の共城に居り、後に洛陽に居(うつ)る。商州の太守に趙郎中なる者有り。康節之と奮(なじみ)有りて、嘗て往きて之に従(つきそ)う。時に章惇子厚、商州の令と作(な)る。趙は康節に請うて章と同会す。章は豪俊にして自許、議論縦横なり。康節を敬うことを知らず。語り次いで、因って洛中の牡丹の盛んなることに及び、趙守が因みに章に謂いて曰く、「先生は洛の火となり。花を知ること甚だ詳(つまびらか)為り」と。康節因って云う、「洛の人は根抜を見ることを以て花の高下を知る者が、花を知る之れ上なりとす。技葉を見て高下を知る者は、花を知る之れ次なりとす。蓓蕾を見て高下を知る者は、花を知る之れ下なりとす。長官の説く所の如きは乃ち花を知る之れ下なり」と。章、黙然として慚服す。趙因って謂いて章に、「先生の学問は淵源にして、世の師表なり。公が之に従って学ぶことを惜しまざれば、則ち日に進めて益するところ有るべし」と。章因って先生に従って遊び、数学を伝えることを欲す。先生謂いて章に、「須く十年の間、仕官せざるべくんば乃ち学ぶこと可なり」と。蓋し之を許さず。

(訳文)邵康節は衛州の共城に住んでいたが、後に洛陽に移った。商州の太守に趙郎中なる者が居た。康節は彼と親交があり、嘗て共に行き来していた。当時、章惇子厚が商州にある県の県令で、趙は彼を厚遇していた。或る時、趙は康節に頼み込んで章を訪ねた。章は才知に優れ、奔放に振る舞い、其の議論は尽きるところを知らず、康節を敬うような態度を示さなかった。話が洛陽の牡丹が今花盛りだと云うことに及んだ時、趙太守が章に、「邵先生は洛陽の人なので、花についても詳しい」と紹介した。康節は仕方なく、語り出した。「洛陽の人は、花の根元を見てその出来具合が解る人が一番よく花のことを知っている人だと云い、枝葉を見て解ったという人はその次、そして蕾だけを見て解った振りをする人が最も花のことを知らない人だという。章長官の言われるところは、下の部類に属しますね」と。章は恥じ入り、黙ってしまった。趙太守は取りなすように章に向かって云った。「邵先生の学問は奥深く、世の師表と為るものだ。君が先生に従って学ぶことを惜しまなければ、日に日に進歩するだろう」と。そこで章公は先生に弟子入りして、歴訪などの計算術を勉強して、伝承していきたいと願った。邵先生は、「あなたが十年の間、仕官せずに居ることが出来れば、数術を学ぶことも出来るでしょうが」と云って暗に弟子入りを断った。

(注釈)章惇(しょうとん)は、字が子厚。哲宗朝の宰相で、王安石の新法改革に与し、後徽宗の即位に反対して失脚。可なり乱暴な性格で、政敵も多かったらしい。花の観賞の話は康節が、章惇の議論は技葉末節にとらわれて、最も大切な処を欠いていると、揶揄したもの。

つづく

![<管子>形勢第二[形勢:天地自然の運行や形態の意。]](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/33/76/b546abbd8859471b7d48992e9963c47c.jpg)

![<管子>形勢第二[形勢:天地自然の運行や形態の意。]](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/6f/fc/ff4f1913453484b7fb27362c1bc38785.jpg)

![[气・氣]余論](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/60/cf/474d4603ef57f75d1b900d89556a851a.jpg)

![古漢籍に見る[氣]の思想⑥](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/0e/89/decce3eb22007e8c6f956526b60c23af.jpg)

![古漢籍に見る[氣]の思想④](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/0f/40/60a584fecf8d13614520cfa41d100484.jpg)

![古漢籍に見る[氣]の思想④](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/30/a0/4470c4c67b629a3baa3eae9fcedc163d.jpg)

![古漢籍に見る[气]の思想①](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/5b/c8/369d5c23d0dad9a542f1e0e44bb5e297.jpg)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます