豊島区高田2丁目の学習院近くにあった「大坂屋染物店」は、同区

の中で最も早く開業した紺屋(藍染め屋)で、文政年間(1818~29)

の頃から印半纏や暖簾を専門とする紺屋である。

店の周辺には雑司ヶ谷鬼子母神があり、清士道(現在の目白通り)

沿いにあったので、早くから町場として栄え、井戸水が豊富で藍染め

に適していた。

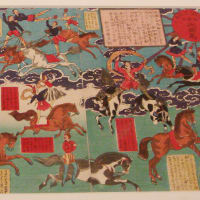

藍染めは、植物の藍を発酵させて寝かせる“藍を建てる”作業と、

半纏の型付けの糊つくりが重要な作業工程で、職人の長年の経験と勘

を必要とした。当時の染め物は、下絵屋、型彫り屋、型付け屋と廻さ

れ、紺屋が染める行程の分業が行われていた。

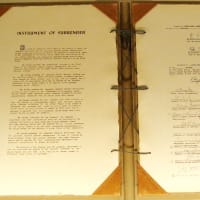

展示品の中には半纏や家紋、手拭いの見本帳があった。大坂屋では

大工、左官、植木屋の半纏のほか、山本海苔店の手拭いも染めている。

豊島区立郷土資料館(豊島区西池袋2-37-4-7F)

の中で最も早く開業した紺屋(藍染め屋)で、文政年間(1818~29)

の頃から印半纏や暖簾を専門とする紺屋である。

店の周辺には雑司ヶ谷鬼子母神があり、清士道(現在の目白通り)

沿いにあったので、早くから町場として栄え、井戸水が豊富で藍染め

に適していた。

藍染めは、植物の藍を発酵させて寝かせる“藍を建てる”作業と、

半纏の型付けの糊つくりが重要な作業工程で、職人の長年の経験と勘

を必要とした。当時の染め物は、下絵屋、型彫り屋、型付け屋と廻さ

れ、紺屋が染める行程の分業が行われていた。

展示品の中には半纏や家紋、手拭いの見本帳があった。大坂屋では

大工、左官、植木屋の半纏のほか、山本海苔店の手拭いも染めている。

豊島区立郷土資料館(豊島区西池袋2-37-4-7F)