(表紙写真は、1944年8月22日、沖縄から九州へ避難する児童生徒らを載せた輸送船・対馬丸で、米潜水艦の攻撃に遭い、児童ら1484名の悲惨な犠牲をだした)

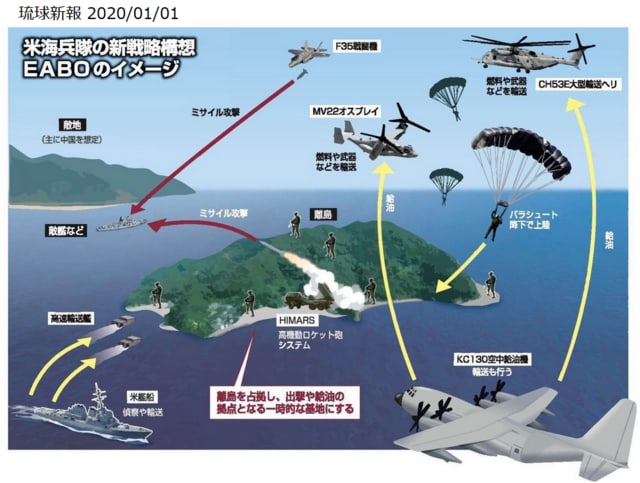

●安保3文書は「沖縄文書」(南西シフト

)

安保3文書の大改定と問題点については、その歴史的大軍拡(防衛費の2倍化など)について、メディアがさまざまな論評を行っている。特に沖縄の各紙は「沖縄戦の再来」として、連日厳しい論評を加えている。

確かに、この安保3文書は、自民党国防族がいうように「沖縄文書」であり、自衛隊および米軍の南西シフト態勢の大強化――急速な有事=戦時態勢づくりめざす文書であり、このための国民への宣言(宣伝・煽動)だ。

ただ、ここで再度強調しなければならないのは、この安保3文書が「沖縄文書」すなわち、琉球列島の要塞化、とりわけ、この列島が中国へのミサイル攻撃基地(拠点)になることについて、メディアはもとより、反戦平和運動を担っている人々、知識人のほとんどの認識が欠落していることについてだ。

この歴史的大軍拡――軍事費大増強の内容、真の意図を私たちは正確に認識しなければならない。今政府・自衛隊(米軍)が行っているのは、一般的軍拡でもなければ、軍事費2倍化の大増強一般でもない。

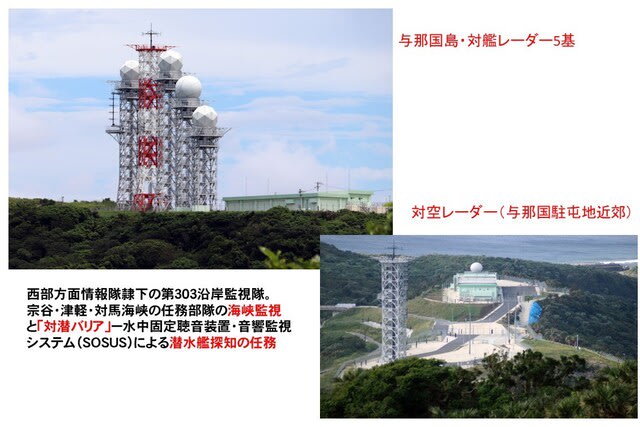

繰り返すが、政府・自衛隊が目論み、政治的・軍事的目標にしているのは、琉球列島のミサイル攻撃基地化(拠点化)であり、対中国への戦争態勢だ。

そのために、12式地対艦ミサイルの長射程化(地上発射・空中発射・艦艇発射・潜水艦発射)、ミサイル量産化であり、(極)超高速滑空弾の開発配備であり、極超音速ミサイルの開発配備、米軍のトマホークの配備(500発)である。

安保3文書の発表を見ての通り、琉球列島の島々に、これらのミサイルがズラリと隙間なく配備されるのだ。

この軍事的実態を観ることなく、今なお「軍拡一般」を語る人々は、現実をまったく見る知識も判断力もないのかと、厳しく批判しなければならない。

事態は、決定的に重大な段階に来ている。

「国家安全保障戦略(NSS)」によれば、「現下の我が国を取り巻く安全保障環境を踏まえれば、我が国の防衛力の抜本的強化は、速やかに実現していく必要がある。具体的には、 本戦略策定から5年後の 2027 年度までに、我が国への侵攻が生起する場合には、我が国が主たる責任をもって対処し、同盟国等の支援を受 けつつ、これを阻止・排除できるように防衛力を強化する」としているのだ(2021年3月インド太平洋軍司令官デービットソンの「台湾有事」デマに乗っかる)。

●沖縄ー先島の国民保護・住民避難を明記した安保3文書

さて、この琉球列島のミサイル要塞化をはじめ、安保3文書には、沖縄への陸自師団の設置・増強(現在は旅団)――常設の統合司令部を創設、地対艦ミサイル部隊の7個連隊(琉球列島へ2個連隊)への増強、与那国島などへの地対空ミサイル部隊配備、ミサイル弾体など(弾薬庫増強)の継戦能力強化など、有事事態ー戦争へのさまざまな態勢づくりが唱えられている。

私は、この中において、特に多くの人々が認識・把握できていない「国民保護ー住民避難」問題について、重点的に見ておきたいと思う。

この問題は、政府・自衛隊が「有事事態」をどのように見ているのかを如実に現しているだけではない。この問題は、沖縄ー琉球列島住民にとって、ひじょうに緊迫した、厳しい切実的問題となりつつあるからだ。

結論から言えば、安保3文書は、沖縄ー琉球列島住民への「島外避難」を初めて唱え、現実に「島外避難」(棄民政策)を押し進めようとする、とんでもない、非人道的な、政府決定文書だということだ。しかも、その避難とは「武力攻撃より十分に先立って、南西地域を含む住民の迅速な避難を実現」するという、つまり、「平時の避難」であり、文字通り沖縄ー琉球列島の人々の「棄民政策」である。

では、2022年12月16日発表の安保3文書が、有事の住民避難について、どのように明記しているのか、その文面から見てみよう。

●国家安全保障戦略(NSS)

「国民保護のための体制の強化 国、地方公共団体、指定公共機関等が協力して、住民を守るための 取組を進めるなど、国民保護のための体制を強化する。具体的には、 武力攻撃より十分に先立って、南西地域を含む住民の迅速な避難を実現すべく、円滑な避難に関する計画の速やかな策定、官民の輸送手段の確保、空港・港湾等の公共インフラの整備と利用調整、様々な種類の避難施設の確保、国際機関との連携等を行う。 また、こうした取組の実効性を高めるため、住民避難等の各種訓練の実施と検証を行った上で、国、地方公共団体、指定公共機関等の連携を推進しつつ、制度面を含む必要な施策の検討を行う」

●国家防衛戦略(NDS現大綱)

「機動展開能力・国民保護 島嶼部を含む我が国への侵攻に対しては、海上優勢・航空優勢を確保し、我が 国に侵攻する部隊の接近・上陸を阻止するため、平素配備している部隊が常時活動するとともに、状況に応じて必要な部隊を迅速に機動展開させる必要がある。 このため、自衛隊自身の海上輸送力・航空輸送力を強化するとともに、民間資金等活用事業(PFI)等の民間輸送力を最大限活用する。 また、これらによる部隊への輸送・補給等がより円滑かつ効果的に実施できるように、統合による後方補給態勢を強化し、特に島嶼部が集中する南西地域における空港・港湾施設等の利用可能範囲の拡大や補給能力の向上を実施していくと ともに、全国に所在する補給拠点の近代化を積極的に推進する。 自衛隊は島嶼部における侵害排除のみならず、強化された機動展開能力を住民避難に活用するなど、国民保護の任務を実施していく。 このため、2027 年度までに、PFI船舶の活用の拡大等により、輸送能力を強化することで、南西方面の防衛態勢を迅速に構築可能な能力を獲得し、住民避難の迅速化を図る。」

●防衛力整備計画

「機動展開能力・国民保護 自衛隊の機動展開や国民保護の実効性を高めるために、平素から 各種アセット等の運用を適切に行えるよう、政府全体として、特に南西地域における空港・港湾等を整備・強化する施策に取り組むとともに、既存の空港・港湾等を運用基盤として使用するために必要な措置を講じる。さ らに、自衛隊の機動展開のための民間船舶・航空機の利用の拡大について関係機関等との連携を深めるとともに、当該船舶・航空機に加え自衛隊の各種輸送アセットも利用した国民保護措置を計画的に行えるよう調整・協力する。その際、政府全体として、武力攻撃事態等を念頭に置いた国民保護訓練の強化や様々な種類の避難施設の確保を行う。また、国民保護にも対応できる自衛隊の部隊の強化、予備自衛官の活用等の各種施策を推進す る。」

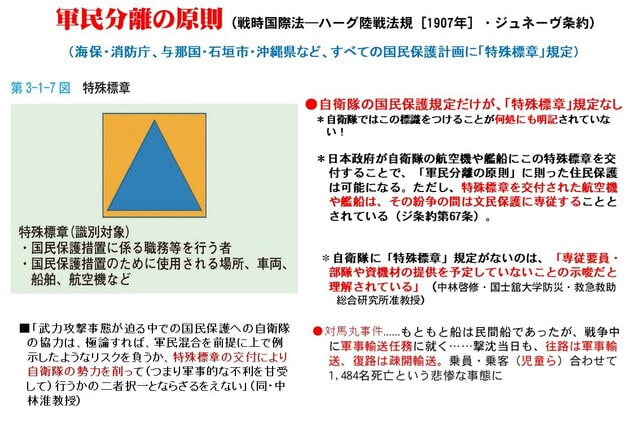

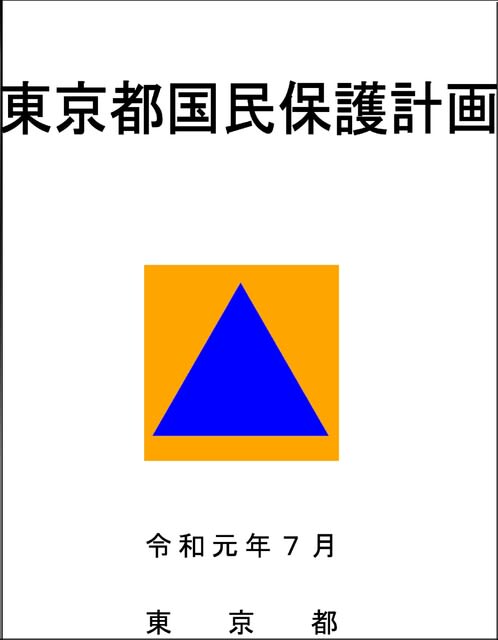

皆さんは、下記のマークを知っていますか?

東京都国民保護計画の表紙

だが、待てよ!

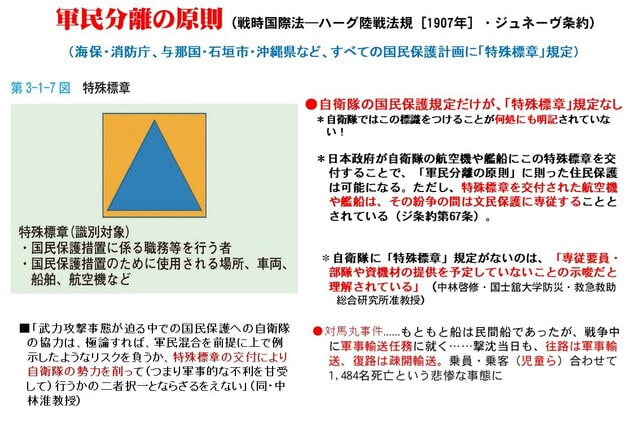

自衛隊は「軍民分離の原則」、および上のマーク(特殊標識)をご存じか。

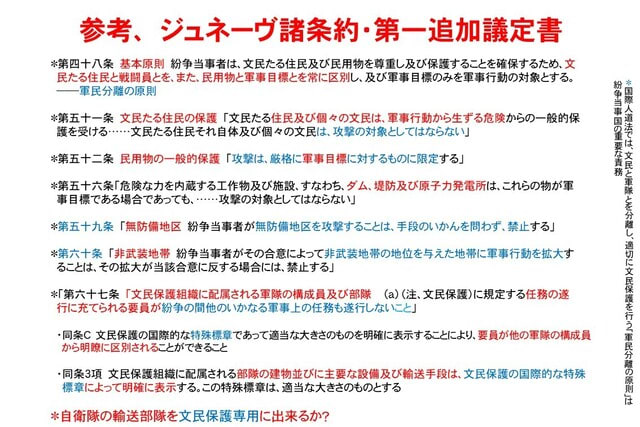

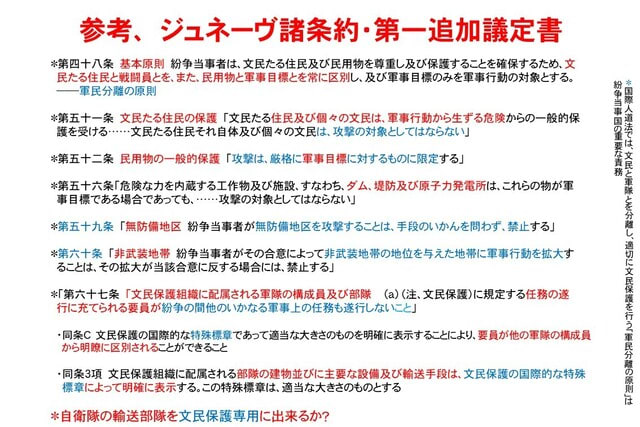

ジュネーヴ諸条約第一追加議定書第48条は、以下のように規定する。

「基本原則 紛争当事者は、文民たる住民及び民用物を尊重し及び保護することを確保するため、文民たる住民と戦闘員とを、また、民用物と軍事目標とを常に区別し、及び軍事目標のみを軍事行動の対象とする。」

引用のように、ジュネーヴ諸条約は、「戦闘員と非戦闘員」「軍事目標と非軍事目標」の区別を「基本原則」とし、「軍民分離の原則」を明確に定めている。

この規定は、現代戦(総力戦)において、非戦闘員の住民・市民の戦争による犠牲が膨大化しつつあることが背景にある。第1次世界大戦では住民の死亡5%、第2次世界大戦では45%、ベトナム戦争では95%に及んだ。

この事態から、戦後の1977年ジュネーヴ諸条約第1追加議定書が制定された。そして、2004年成立の国民保護法も、同法に基づく住民避難計画を規定することになったのだ。

さて、マーク(特殊標章)とは、オレンジ色地に青の正三角形で、ジュネーヴ諸条約第1追加議定書「識別に関する規則」にいう特殊標章だ。

赤十字標識と同様、国民保護に従事する航空機・船舶・建物・地区等に目立つように掲げる義務がある。この特殊標章により有事に避難する住民が軍事目標になるのを防ぐ。

*標章は、東京都国民保護計画の表紙にも、沖縄県を始め自治体の保護計画や消防庁、海上保安庁の同計画にも明記。ジュネーヴ諸条約は、以下のように明記する。

第66条 識別

1 紛争当事者は、自国の文民保護組織並びにその要員、建物及び物品が専ら文民保護の任務の遂行に充てられている間、これらのものが識別されることのできることを確保するよう努める。文民たる住民に提供される避難所も、同様に識別されることができるようにすべきである。

2 紛争当事者は、また、文民保護の国際的な特殊標章が表示される文民のための避難所並びに文民保護の要員、建物及び物品の識別を可能にする方法及び手続を採用し及び実施するよう努める。

3 文民保護の文民たる要員については、占領地域及び戦闘が現に行われており又は行われるおそれのある地域においては、文民保護の国際的な特殊標章及び身分証明書によって識別されることができるようにすべきである。

4 文民保護の国際的な特殊標章は、文民保護組織並びにその要員、建物及び物品の保護並びに文民のための避難所のために使用するときは、オレンジ色地に青色の正三角形とする。

なお、この規定を受け、政府の「赤十字標章等及び特殊標章等に係る事務の運用に関するガイドライン」(2005年8月2日)においても、「特殊標章」を規定している。

●防衛省・自衛隊の国民保護規定

ところが、驚くことに、国民保護を謳う「防衛省・防衛装備庁国民保護計画」(2005年)等には、これらの「特殊標章」の規定が全く記されないのだ。

これについて、救急救助専門の国士舘大中林啓修は「自衛隊に特殊標章規定がないのは専従部隊の提供を予定していない」と解説する。

つまり、自衛隊が予定する国民保護なるものは、当初から住民保護を予定していないのだ。

実際、防衛省の国民保護計画は「国民保護措置の基本的考え方」として「我が国に対する武力攻撃の排除措置に全力を尽すことが主たる任務」であり、「排除措置に支障の生じない範囲で可能な限り国民保護措置を実施」とする(統合幕僚監部の『統合運用教範』も同様の記述)。

ここに規定するように、自衛隊が国民保護を実際上行い得ないのは、圧倒的輸送力不足からである。したがって、安保3文書でも自衛隊は、PFI船舶を含む輸送力の強化を謳っているのだ(自衛隊のPFI船舶は「なっちゃんワールド、はくおうの2隻であり、大型輸送艦は3隻のみ)。

ちなみに、1982年のフォークランド戦争では、英国は1個旅団の兵力と兵站3カ月分を輸送するのに、100隻の大型船舶を要した。『フォークランド戦争史』防衛研究所)。

しかし問題は、この輸送力の圧倒的不足だけではない。もっと根本的大問題が背後にあるのだ。

安保3文書の規定をみてほしい。住民避難が「機動展開能力・国民保護」とセットで記述されている。

つまり、自衛隊は、先に見たように、ジュネーヴ諸条約第1追加議定書がいう、「軍民分離の原則」をまったく認識していない、ということだ。自衛隊がこの原則を認識できていれば、「機動展開能力・国民保護」を一体的に記述するはずがない。

いわば、「強化された機動展開能力」というが、ジュネーヴ諸条約が厳格に規定する「特殊標識を付けた避難専用船舶等」の規定が、どこにも見当たらないのである。

繰り返すが、ジュネーヴ諸条約には、赤十字標章同様、特殊標識を国民保護に従事する航空機・船舶・地区等に目立つように掲げる義務があるだけでなく、この船舶等は、いったん住民保護に使用されたならば、これを再び軍用に使用することは許されないのだ。

ちなみに、ジュネーヴ諸条約第1追加議定書には、次のように明記されている。

*第67条 文民保護組織に配属される軍隊の構成員及び部隊

1 文民保護組織に配属される軍隊の構成員及び部隊は、次のことを条件として、尊重され、かつ、保護される。

(a)要員及び部隊が第61条に規定する任務のいずれかの遂行に常時充てられ、かつ、専らその遂行に従事すること。

(b)(a)に規定する任務の遂行に充てられる要員が紛争の間他のいかなる軍事上の任務も遂行しないこと。

(c)文民保護の国際的な特殊標章であって適当な大きさのものを明確に表示することにより、要員が他の軍隊の構成員から明瞭に区別されることができること(以下略)

このジュネーヴ諸条約の規定は、ひじょうに重要な規定だ。つまり、自衛隊が一旦、避難民の輸送に当たった場合、この当該軍用輸送船等は、今後いっさい、軍用には使えないということだ。

輸送力の圧倒的不足にある自衛隊が、このような住民避難専用任務につくということは、全く不可能というべきだ。これは、以前から、制服組からも度々指摘されていたことである。

にもかかわらず、安保3文書が初めて国民保護法に基づく住民避難について明記することになったのは、沖縄戦の文字通りの再現を危惧する、沖縄等の人々の「反対運動の沈静化」を謀るためだ。

例えば、有名な「対馬丸事件」。1944年8月22日、沖縄から九州へ避難する児童生徒らを載せた輸送船が、米潜水艦の攻撃に遭い、児童生徒ら1484名の悲惨な犠牲をだした。この船は、もともと民間船であったが、戦争中、軍事輸送任務につつき、撃沈されたときも「往路は軍事輸送、復路は疎開輸送」ということであった。

まさに、この対馬丸の悲惨な事態に見るように、安保3文書にみる政府・自衛隊の「国民保護・住民避難」の規定は、「軍民分離の原則」を全く考慮しない、とんでもない暴策と言わねばならない。

それとも、政府・自衛隊は、「有事事態」では避難しない、「平時の避難」だと強弁するのか?

だが、自衛隊は、繰り返し防衛白書などでも明記しているではないか。「平時と有事はシームレスに発展する」と。

結論から言うと、現実は「有事の住民避難は不可能」であり、政府・自治体が行えるのは「厳然たる平時の避難」、つまり、平時からの沖縄ー琉球列島の人々の疎開である。そして、これは何年も続く、沖縄島などからの棄民である。

「国家安全保障戦略(NSS)」の国民保護・住民避難についても「武力攻撃より十分に先立って」避難を進める、と明記する。この文書は、決定的に重要だ。

「台湾有事」キャンペーンに見るように、住民に戦争を煽り、不安にさせ、平時から避難を強いる。

しかし、このような沖縄ー琉球列島の人々の生活を全面的に破壊する避難計画こそは、問題の転倒だ。必要なのは、琉球列島の軍事要塞化を凍結し有事を招かない、中国との徹底した平和外交だ。

安保3文書には、この平和外交の記述がほとんど見られないばかりか、「中国脅威論」がうんざりするほど、繰り返し繰り返し書かれている。この岸田自公民政権の歴史的横暴を私たちは徹底して糺さねばならない。

参考文献 『ミサイル攻撃基地化する琉球列島―日米共同作戦下の南西シフト』

参考資料 2022/12/18付沖縄タイムス