はじめに

はじめに

本日は、韓国外語大学にお招きいただき、ありがとうございます。私の今日のテーマは、日本の自衛隊内でのセクハラ、パワハラの実態についてお話しするのですが、おそらく、このテーマは、日本だけでなく、韓国軍、さらには米軍など世界各国の軍隊に内在する問題であろうかと思います。とくに、先進国の軍隊の在り方が、根源から問われている問題であると思われます(2019/9/21)。

●「自衛官人権ホットライン」とは

最初に、自己紹介すると、私は2004年の自衛隊のイラク派兵を機に「自衛官人権ホットライン」を開設、その事務局長を務めている。このホットラインは、日本では自衛官とその家族の、唯一の民間の相談機関であり、元自衛官と有志がボランティアで運営する機関である。

もっとも、防衛省においても「防衛監察本部ホットライン」が10年前から開設されているが、隊員からの評判はよくない。その理由は、隊員たちがそこに相談すると、相談者の個人情報が部隊当局へ通報される、と。隊員たちには煙たがられている存在である。

自衛官人権ホットラインへの相談件数は、ここ2~3年で急増している。その内実は、「辞めたい、死にたい」と悲鳴に近いものが聞こえてくる。具体的には、隊内でのパワハラ、セクハラ、イジメ、退職制限、退職強要、私的制裁(暴力事件)、自殺願望・未遂など、様々な相談が寄せられている。

相談件数は、年間ではおよそ300件、創設以来では、約2500件、大半はこの5年間である。その特徴を付け加えれば、従来と異なり現役自衛官の中の一般隊員の相談から、特に幹部(将校)・曹(下士官)の相談が大幅に増加していることだ。また、隊員家族からの相談も急増している。

これらの背景にあるのは第1に、現在日本では、「自殺を強いられた隊員家族」からの裁判が急増しており(一般裁判所にて。軍事法廷は自衛隊にはない)、これがテレビなどの報道でも取り上げられ始めており、社会問題化し始めていることがある。

この相談が増加しつつあるもう1つの理由は、電子メールでの相談の急増(スマホ、パソコンから気軽に相談)である。当ホットラインでは、以前は電話・メールを併用していたが、現在はメールのみで相談に応じている。自衛隊当局の「メール解禁」(以前は隊内での秘密保全上禁止)という中で、メールだから気軽に相談できるということがあるかも知れない。このメールで、隊員たちがいつでも、どこからでもアクセスできる、ということは、「軍隊は真空地帯」であるという実体が崩壊しつつあるといえよう。

ホットラインへの相談が増えつつある第2の背景としては、自衛隊を取り巻く内外の情勢が変動期にあり、その中で自衛隊の内外ともに動揺が広がりつつあることがある。

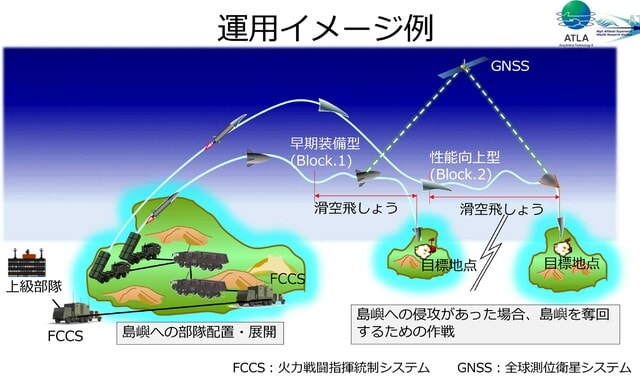

1990年代の初めに東西冷戦は終了したのだが、自衛隊はこの東西冷戦の終了という事態からはるかに遅れて、2000年代前半から2010年代にかけて、大きな再編に見舞われている。つまり、北方シフト(対ソ連)から南西シフト(対中国)態勢の再編であり、このために部隊の全国的移動、部隊編成の再編(戦車・火砲の大幅削減とコンパクトな機動連隊・旅団・師団化)であり、このために隊員らの大移動=転勤が行われ始めている。

この中で、自衛隊は、2015年安保法改定にともない、集団的自衛権の行使による日米共同作戦、自衛隊の海外出動を常時可能にしている。

すでに、自衛隊は、2004年のイラク派兵を皮切りに海外派兵を常態化させており、2009年の海賊対処法制定後は、アフリカ・ジブチ駐留に「海外常駐基地」を設営し駐留している。このような日本と自衛隊をめぐる環境の変化が、自衛隊内に大きな動揺をもたらしていると言えよう。

少子化社会の中の軍隊

このホットラインへの相談急増の、第3の背景についても挙げよう。それは、韓国など先進国社会でも共通する、社会の「少子高齢化」による入隊者の減少ということだ。これは、実に自衛隊に大きな影響を与えている。自衛隊の少子化問題は、深刻なものである。

具体的に見てみよう。今年、防衛省当局は、自衛隊の任期制一般隊員(陸海空士)の入隊年齢の大幅な引き上げを決定した。現在の入隊年齢26歳以下を、何と32歳以下に引き上げるというものだ。

これらの背景にあるのが、全自衛隊の隊員充足率の厳しい状況だ。自衛隊全体での充足率は91%だが、陸海空士では73.7%(2018/3/31現在)である。将校・下士官では、定員オーバーになっているが、一般兵士が全く集まらなくなっている。

特に、人気のない海上自衛隊では、今やギリギリの人員で艦船を充分に動かすことすら出来なくなりつつあるという。この結果が「艦艇クルー制」という「苦肉の策」の導入だ(2018年新防衛大綱……2つの乗組員チーム[2つのクルー]で、1つの艦艇を交代勤務するというもの)。

こうして、行き詰まった人手不足の中で打ち出されたのが、女性隊員の大幅増加とその職種の拡大である。2018年現在、全自衛隊の女性隊員は、1万4686人。約23万人の制服自衛官全体の6.9%である。これを2030年度までに9%以上に拡大するという(現員の内訳は、幹部2196人[5.2%]、准尉54人・曹8143人[6.6%]、士4293人[10%])。

正確さに欠けるかも知れないが、日本での報道によると、韓国軍の女性将兵は、1万263人で、将校・副士官のみとされている(2016/9/26付中央日報)。

おそらく、少子化、男子隊員のなり手不足の中で、女性隊員は9%どころかもっと大幅に増加していくであろう。

また、現在の女性隊員の「後方勤務」などの職種の限定を排して、海上自衛隊では、艦艇・潜水艦乗員として、航空自衛隊では、戦闘機パイロットへ、陸上自衛隊では、戦車乗員などへ、つまり、「前線勤務」、男子隊員と同様の職種へと大幅に拡大するという。

これに加えて、自衛隊には現在、歴史的な構造的矛盾というべき問題が生じつつある。それは、先進国の人権意識の拡大と「閉鎖的軍隊生活」の矛盾であり、この結果として、軍隊内の集団的・強制的な「内務班生活」の閉塞性と破綻が顕在化しつつあるということだ。

その結果、約26万の「自衛隊員」(職員を含む)の中、約70~100人の自殺者が出ている。隊内には、セクハラ、パワハラ、イジメが爆発的に増加しつつある。

現職自衛官と家族の告発と裁判

前述したが、この状況のなか問題になっているのが自衛隊員とその家族からの訴え、裁判への提訴である。国・自衛隊当局を相手とする裁判である。ここ10年のケースを箇条書きで挙げてみよう。

① 現職女性自衛官の性的暴行事件の訴え(2007年)と勝利(2010年)

② 護衛艦「たちかぜ」事件の現職法務官の告発(2004年6月頃に海上自衛隊の「たちかぜ」)内で発生した、隊員への暴行恐喝事件、2014年高裁判決で原告勝訴)

③ 防衛大学校学生のパワハラ訴訟(2013年提訴)、2019年2月一部勝利判決

④ 現職自衛官の安保法違憲訴訟(2019年、訴えを却下とした東京高裁判決を破棄し、最高裁が審理を高裁に差し戻し係争中)

⑤ 統合幕僚長の「会見文書」の流出犯人とされた自衛官の訴訟(2017年、防衛省情報本部の大貫修平3等陸佐、埼玉地裁)

➅埼玉地本の「募集表彰者」疑惑への告発事件(2017年、陸自1尉、東京地裁)

あえて、セクハラ、パワハラ以外の現職自衛官らの裁判を含めて挙げたが、この状況は、セクハラ、パワハラなどによる自殺事件の多発とその責任を問う隊員と家族の訴えの広がりが、現職隊員らの「現職のままの裁判提訴」という、自衛隊創設以来の重大な事態を創り出しているということだ。

ここには、10数年間でおよそ20数件の、セクハラ、パワハラ、イジメによる自殺などの、自衛隊当局を訴えた裁判で、ほとんどの被害者隊員らの勝訴が実現していることが背景としてある。

だが、このような隊員と家族からの裁判とその勝利にも関わらず、自衛隊内のセクハラ、パワハラ、イジメは、全く後を絶たない。というか、当局のその対処不能の中、それらはさらに増加しつつあり、自殺者などは高止まりの状況だ。

重大なのは、これらのパワハラ、自殺事件を始めとする「犯罪」の状況下でも、当該部隊の指揮官―艦長・連隊長等などは責任を回避し、刑事事件の告発はほとんどないということである(一昨年、横須賀の艦艇内の自殺事件で初めて刑事事件に)。

本来、パワハラなどによる自殺では、上級指揮官の監督責任を問うべきである(ところが実際は、部下の暴力行為を見て見ぬ振り)。現実は、その監督責任がある上級指揮官が自ら、パワハラを引きおこす事態が続出している。

「3等海尉に艦長が「死ね」「消えろ」などと発言、艦長が他の乗員を殴ったり、ノートを投げつけたりしたとの記述もあった」(2018/12/25付『朝日新聞』)

現職女性自衛官の勇気ある告発――性的暴行事件の訴え(2007年)

最初に挙げた「現職女性自衛官の性的暴行事件の訴え(2007年)と勝利(2010年)」は、本当に勇気ある行動である(表紙写真)。

この事件の重大な特徴は、自衛隊内のセクハラ、性的暴行事件において、「現職自衛官」が「現職」のまま、当局を訴えるだけでなく、以後も隊内に踏みとどまり裁判を継続し、あらゆる当局の妨害、嫌がらせ、退職強要とたたかい続けたということだ。

事件が起きたのは、北海道・札幌市近郊の航空自衛隊・当別レーダーサイトの基地内である。営内居住義務がある、女性空士長への上官からのセクハラ・性的暴行である。

事件は、このレーダーサイト整備班の女性自衛官(20歳)に対し、同隊のA3曹が営内で「強制わいせつ事件」(性的暴行未遂)を引きおこしたことに始まる。ところが問題は、当局が最初から「隊ぐるみ」で加害者を擁護し、処分もなしにすませようとしたことだ(原告・弁護団は「強姦未遂」事件として、札幌地検に告訴・不起訴)。

しかも、当局は、訴えている被害者・女性自衛官に「原因を作ったおまえが悪い」として退職を執拗に強要したのだ。

これに対し、女性自衛官は、2007年、国・自衛隊を相手に札幌地裁へ訴えて、現職自衛官として、初めての慰謝料請求訴訟を提起した(「女性自衛官人権訴訟」という)。これに対して2010年、札幌地裁は被害者の訴えを認め勝訴、慰謝料580万円の支払いを命じた(被告側は控訴せず判決は確定)。

しかし、問題はこれに留まらない。裁判が続く間、当局は「女性の職務怠慢」などの口実で、被害者である女性自衛官の「懲戒処分審理」を始めるという暴挙に出たのだ。これに弁護団は何度も抗議している(筆者は原告の支援側から自衛隊内の懲戒手続きについて相談をうけた)。

報道された自衛官の性暴力事件の一部

さて、ここでは報道された自衛隊内でのセクハラ、性暴力事件の一部を見てみよう。もちろん、この報道は隊内の現実のほんの一部にすぎない。

*「陸自 わいせつ行為で1等陸曹を処分 18人の女性隊員に(「毎日新聞」 2017年8月26日付)」

――陸上自衛隊下志津駐屯地(千葉市若葉区)は26日、18人の女性隊員に対し、わいせつ行為などをしたとして、高射教導隊1等陸曹の男性隊員(51)を停職60日の懲戒処分にしたと発表した。駐屯地広報室によると、男性隊員は2006年7月~13年3月、駐屯地内で事務処理の指導中などに、女性隊員17人の胸や尻、顔などを触ったほか、休憩時間や帰宅の際に『胸が大きいね』などと発言。さらに昨年3月、20代の女性隊員に敬礼の仕方を指導する際、尻を蹴るなどした。駐屯地には約50人の女性隊員が所属。数人が昨年秋、被害を上司に申告し発覚(下志津駐屯地は、地対空ミサイル部隊の学校)。

*防衛大学校レイプ事件(2010年3月4日付「時事通信」)。「防衛大学校で集団レイプ事件 学生3人を警務隊が逮捕」

――幹部自衛官を養成する防衛大学校(五百旗頭真校長)で、前代未聞の大不祥事が起こった。同校の男子学生が集団レイプ事件を起こし、自衛隊警務隊に準強姦の疑いで逮捕されていたのだ。事件が起きたのはこの2月。20代前半の3人の2年生が、自衛官とみられる女性を輪姦したという」。

この被害女性の所属は、プライバシーから明らかにされていないが、防衛大学校の女子学生の可能性が高い。こういう破廉恥な犯罪も防衛大学校で起き始めている。

ほとんどが「泣き寝入り」させられている女性自衛官たち!

女性隊員の告発などでもなければ、自衛隊内のセクハラ事件は、表に出ることはまったくない。しかし、自衛隊には先述したように女性隊員たちが、男子隊員不足から必然的に増大する。こうなると、自衛隊当局といえども、この問題を無視できなくなる。こうして行われたのが、全自衛隊を網羅する自衛隊内の性暴力事件のアンケート調査である(「防衛省職員セクシュアル・ハラスメント調査結果」)。

調査は、1998年・2007年の2回にわたり、同省人事教育局によって行われた。対象は、男女1万人の隊員である。

アンケートにおいては、1998年では女性自衛官975人のうち182人(18.7%)が「性的強要」を受けたと回答、72人(7.4%)が「強姦・暴行(未遂を含む)を受けた」と回答した。驚くべき数字だ。自衛隊内にセクハラ、性的暴行事件が蔓延していたことが明らかとなった。

しかも、例えば1998年のうち、この「性的強要・強姦」など両者254人のうち73人(28.8%)の加害者が直属の上官であり、この被害を当局に届け出たのはわずか23人(0.98)であったということだ(2008年の「性的強要」は3.4%、「強姦[未遂を含む]」は1.5%)。

16年前の統計であるとはいえ、すさまじい実態だ。女性自衛官の定員は、約1万5千人、この18%は、全体の約3千人だが、これほどの女性隊員らが「性的強要」を受けていたことになる。およそ5人に1人である。

この調査では、その他のセクハラ事件も凄まじい。「わざとさわる」が、1998年では59.8%、2008年では20.3%であり、悪質なセクハラは少なくなっているが、セクハラ自体は依然として頻発している。

言うまでもなく、防衛省・自衛隊では「セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する訓令」「セクシュアル・ハラスメントの防止等の細部について(通達)」をそれぞれ、2000年前後に制定し、各部隊でもセクハラ防止教育を繰り返してきたはずである。

それでも隊内での、特に「上級幹部」のセクハラ事件が後を絶たないのである(「防衛省職員セクシュアル・ハラスメント調査結果」全文参照)。

防衛大学校パワハラ、イジメ事件

防衛大は、陸海空3自衛隊の幹部(将校)を養成する4年制の士官学校であり、神奈川県の三浦半島に所在している。

この防衛大学校において、2013年、防衛大学校の一学生(2学年)が、パワハラ、イジメに遭い、退学を強要されたことから、大学校の凄まじい実態が初めて日本社会に晒された。

掲載資料は、事件から5年後の2018年、防衛大学校当局の調査結果を報告したものである(事件当初はこの事件を隠蔽した)。

この当局の報告書でも明らかだが、「学生は風俗店に行くことを断ったことから、下半身を露出させ、下腹部にアルコールをかけ、火を点けて火傷を負わせ」られ、その状況を他学生に撮影させ「LINEへ動画を投稿させた」など、執拗ないじめ、パワハラに遭っていたのだ。その結果、被害者学生は、精神的に変調を来し、退学に追いやられるという事態になった。

問題は、被害者学生が、当局を告訴し、さらに民事裁判で訴え出たことで、この防衛大学校のイジメ、パワハラの全容が初めて明らかになったことだ。

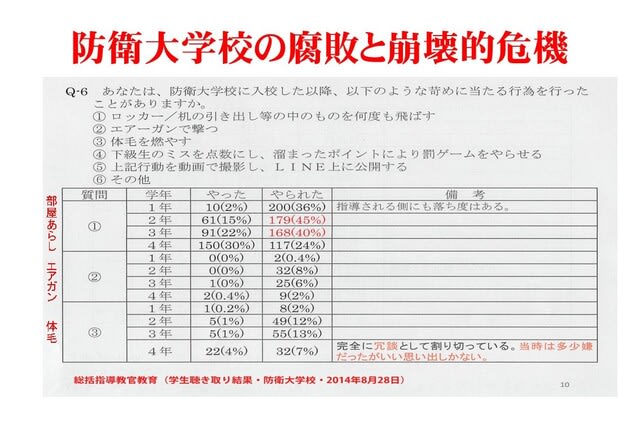

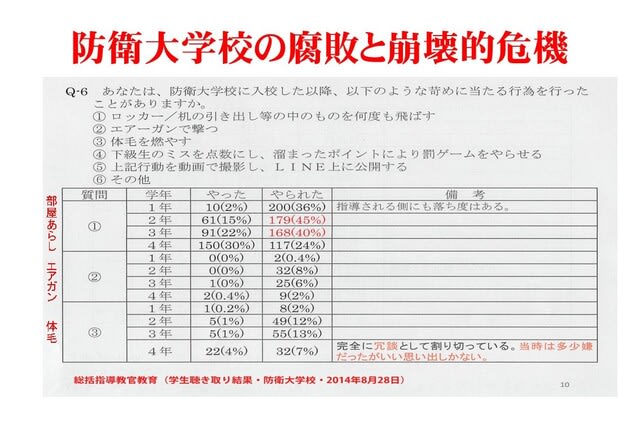

これは、防衛大学校当局の2014年・2018年の、2回のアンケート調査で明白となった。

まず、2014年の当局の「聴き取り結果」を参照してほしい。そのイジメ行為の1つである被害学生がやられた「体毛を燃やす」という例を挙げると(③)、「やった」という学生が、1年生1人、2年生5人、3年生5人、4年生22人で、「やられた」という学生が、1年生8人、2年生49人、3年生55人、4年生32人という驚くべき数字がある。

ここであえて「体毛を燃やす」という行為を取り上げたのは、この行為が被害者学生が火傷を負ったように、アルコールをかけて燃やし、火傷を負わせる傷害行為・傷害罪であるという重大な事件であるからだ。

この傷害罪を伴う行為が、訴え出た被害者学生だけでなく、当局調査でも、防衛大学校内に蔓延していたのである。

さて問題は、このいじめ、パワハラは、被害者の提訴後において改善されたのか、ということだ。2018年の同様の調査でも、全く変わらなかったことが明らかになった。2014年の調査では「やられた」が合計144人であるが、2018年の調査でも「やられた」が144人と同数である。つまり、防衛大学校当局が事件を隠蔽した結果が、この内容だ。これは、他のイジメ、パワハラも4年間で同じように変わっていないのである。

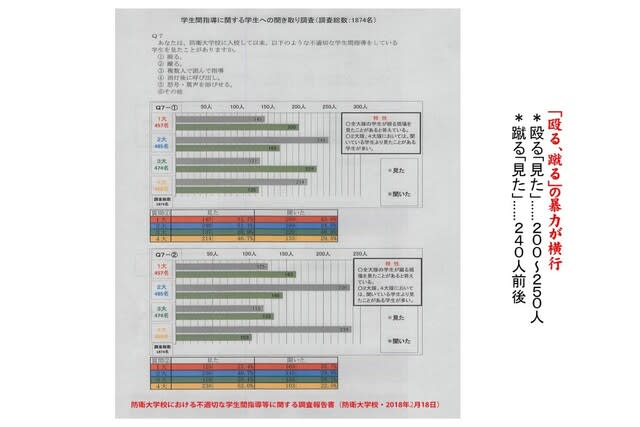

防衛大学校の腐敗と崩壊的危機

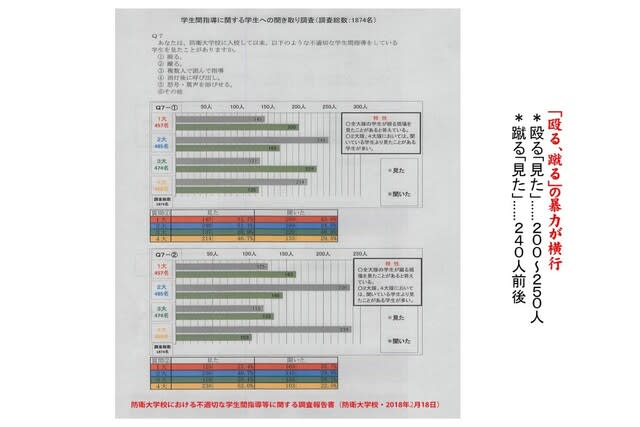

当局の調査によれば、大学校では、「殴る、蹴る」の暴力も横行しており、2014年の調査でも、「殴るのを見た」が200~250人、「蹴るのを見た」が240人前後となっている。しかし、問題はこのような暴力事件が多発しているだけではない。もっと悪質な「刑法犯」が続出しているのである。

資料のここ10年における防衛大学校学生の「規律違反件数」、「懲戒処分件数」を見てほしい(防衛大人権裁判弁護団の裁判提出準備書面から)。この特徴は――

① 年間110数件の規律違反

②年間40~90件の懲戒処分

③年間10から30件の「刑法犯」(詐欺・悪質な暴力・レイプ)

④4年生が一番多い

が挙げられる。

全防衛大学校学生約1800人の中で、年間最多で167件の規律違反があり、年間最多で30件の「刑法犯相当」の学生がいるという事態、これは防衛大学校の根本からの腐敗であり、その崩壊的危機というべきである。

ここで1つの刑法犯相当の事件を見てみよう。これは、「防衛大学校詐欺事件」として、2014年4月、新聞各紙が「防衛大学校18人、79件の保険金詐欺、不正請求」事件として報じたものである。

――「防衛省は2日、防衛大学校学生18人が2010~13年に計79件・約490万円を不正請求していたとの調査結果を公表した。一部の学生が、傷害保険の請求のために必要な医務室の受診記録を偽造して不正請求を始め、他の学生もまねをした。警務隊は同日、この内同校OBの海自、空自の3尉計4人を書類送検し、懲戒免職にした」

つまり、今回は防衛大学校卒業後、すでに幹部になっていた自衛官4人を含め、全体で18人を摘発したとしている。摘発をこの人数に絞ったのは、すでに任官したものが多数にのぼることからである。

実際は、同大学校のアメリカン・フットボール部、ラグビー部を中心に全学年(100人以上)にわたって保険金詐欺は広がっていたのである。

2011年「防衛大学校改革に関する検討委員会」の設置

防衛省は、防衛大学校学生の裁判が始まる以前から、当局なりに防衛大学校の現状には危機感を抱いていたようだ。これが、2011年、「防衛大学校改革に関する検討委員会」の設置となった。ここには――

――「近年の不祥事の傾向として、集団による不適切な学生間指導などの事案、特に上級生が主導し下級生を巻き込んで引き起こす例が見られる。また、上級生(特に4年生)になるほど事案が増える傾向にある」

として、問題点が指摘され、改革が急務であることも示されている。だが、2014年、2018年においても、何らの改革はなされず、防衛大学校内の暴力事件、刑事事件は後を絶たない。

この根本的原因は、起こっている事態を小手先の改善で事を済ませようとしているからである。問われているのは、防衛大学校・自衛隊内の人権教育、民主主義教育だ。つまり、命の尊さを顧みない、人としての権利を尊重しない防衛大学校の教育、旧日本軍の「営内班」「内務班」を引き継ぐ軍紀の在り方が、根底から問われているのだ。

防衛大学校は、創設期から現在まで「真の紳士淑女にして、真の武人たれ」を教育のモットーにしてきた。しかし、いまや「紳士・淑女」はもとより「武人」などと言うのも、おこがましいのだ(この「武人たれ」という教育も旧日本軍の伝統!)。

*資料は防衛大学校の中途退校者の実態

自衛隊内で広がるパワハラ、イジメ、自殺

筆者が主催する「自衛官人権ホットライン」のもとへ「死にたい 辞めたい」という相談が急増していることを先述した。この状況の中に、現在の自衛隊が置かれている根本的矛盾が示されている。

ホットラインに寄せられる相談は、「辞めたいのに、辞めさせてくれない」「ささいなことで退職を強要されている」「パワハラ、イジメ、暴力をうけている」「懲戒処分を理由に、半年~1年外出禁止」「私生活上での干渉(恋愛・結婚など)」「毎日、夜中まで勤務させられていて休みがとれない」「死にたい。『うつ』と診断されているのに怠けていると言われる」という内容のものが多い。

この特徴も、最近は一般隊員だけでなく、幹部(将校)からの相談が非常に多くなっている。その内容も上級幹部から下級幹部へのパワハラ、上級下士官から下級下士官へのパワハラが目立つ。その幾つかの「事件」となった最近のケースを挙げてみよう。

例1、 海上自衛隊・横須賀護衛艦自殺事件(2014/9)

……乗組員の30歳代の男性隊員(3曹)が、上司の1曹から殴る、蹴るなどの暴行を受けるなど、日常的なパワハラをうけ艦内で首つり自殺。総監部は遺族に謝罪。この下士官が、艦内で何回も両手にバケツを持たされ、立たされているのを、同僚35人が目撃しており、艦長も目撃していることが報じられている。バケツを持たされて立たされているというのは、まるで「(昔の)小学生」だ。

例2、海自・横須賀補給艦自殺事件(2018/9)

……海上自衛隊横須賀基地(神奈川県)所属の補給艦「ときわ」で30代の男性3尉が自殺。乗員へのアンケートでは、艦長ら複数の上官からパワハラを受けていたとの複数の証言。海上幕僚監部服務室が、全乗員約140人にアンケート。その結果、3尉に艦長が「休むな」と指示、上官が「死ね」「消えろ」などと発言、別の上官が家に帰らせないと指導――などの回答があったという。艦長が他の乗員を殴ったり、ノートを投げつけたりした。まさしく、艦長が先頭になって陰湿なパワハラを繰り返していたのだ。

例3、遠洋航海中自殺事件

……2016年9月、10月、海上自衛隊員2人が艦内で首をつって死亡。護衛艦「あさぎり」では20代の海曹が、練習艦「せとゆき」では40代の海曹が自殺していたが、原因未公表である。

例4、潜水艦内の拳銃自殺事件

……2013年9月、広島県呉市の海上自衛隊呉基地に停泊していた潜水艦「そうりゅう」艦内の寝室で、2等海尉が拳銃で自殺を図り、一時意識不明となった。パワハラが原因であるとして家族は自衛隊当局を訴えている。この事件とは別に、2017年4月、海上自衛隊横須賀の護衛艦「たかなみ」での幹部拳銃自殺事件が起きている。

海上自衛隊だけを取り上げているようだが、実は自衛隊の中で海上自衛隊がもっともパワハラ、イジメ、自殺事件が多発しているのである。この海上自衛隊横須賀という自衛艦隊司令部の置かれている拠点でも、かつて護衛艦「うみぎり」内での航海中の4回の放火事件も起きているのだ(2002~2008年)。

この背景にある根本的要因は、もはや歴然としていると言える。先に自衛隊幹部・将校の養成学校である、防衛大学校の凄まじい実態を見てきたが、彼らは学校時代から、理不尽な、非道なパワハラ、イジメを当然のこととして自ら行ってきたのである。こういう幹部隊員が中級・上級指揮官となったとき、当たり前のようにパワハラが日常化していくのだ。

しかも、海上自衛隊の軍艦旗(旭日旗)に象徴されるように、海上自衛隊は、旧日本海軍の伝統をもっとも引き継いでいると自慢している組織である。かの「精神棒」さえも内容的には引き継いでいると言えよう(旧日本海軍でリンチに使われた棒)。

知られているように、日露戦争下での日本海軍の旗艦であった戦艦「三笠」は、水兵らの叛乱で爆発・沈没したといわれるが、同様の事態が海上自衛隊にもヒシヒシと迫りつつあるのだ(日本海軍は、叛乱で100隻が沈没したという)。

自衛隊と自殺者の増加

ここ20年以上、自衛隊の自殺者の高止まりは、自衛隊のみならず、日本社会でも大きな問題になっている。それもそのはずで自衛隊創設以来、数千人以上、1994~2014年の21年間で合計1651人、特に2000年代からは年間70~100人で自殺者が高止まりしている状況だ。もちろん、この間、当局は自殺予防に必死になっているが、自殺者はあまり減らないのである。これを日本社会一般と比較すると、自殺率(10万人あたりの自殺者数)では、国民平均約27人であるが、自衛官では約39.4人である。しかも、国民一般と対比して自衛隊の場合、若年者が圧倒的に多いのだ。

これらの隊内の自殺者の内訳を分析すると、その特徴として多数が准尉以下の曹クラスであり、下級幹部も多くみられる。つまり、自殺者は、曹士が大多数であり、若年隊員が多いということだ。

ところで、当局発表の自殺原因では、ほぼ半数が、借財や家庭不和、病気などとされているが、その他の過半数が「その他不明」とされている。この「その他不明」とは、なにか? 実は当局が「その他不明」とする、自殺者のほとんどが「パワハラ、イジメ」による自殺と判断されるのだ。

つまり、隊内でパワハラ、イジメ、暴力による自殺が原因とされると、当然、監督者・管理者である部隊指揮官の管理責任・監督責任が問われる。だから、指揮官等は、隊内の警務隊(自衛隊警察)と共謀して、これらの自殺原因の隠蔽を図るのだ。こういうケースは、筆者のホットラインにも相談が寄せられている。

自衛隊では、最近、隊員らの「不祥事」事件も多発している。ここ数カ月でも、自衛官らによる、隊外での少女らに対する猥褻事件や暴行事件などが大きく報道されている。実際は、これらは氷山の一角で、多数の隊内の事件は、警務隊によって隠蔽されているのである。

19年間の自衛官の自殺者統計(衆議院議員・阿部知子君提出「自衛隊員の自殺、殉職等に関する質問に対する答弁書」(内閣総理大臣安倍晋三、2015年6月5日)

自衛隊のセクハラ、パワハラ、イジメの根本的原因

先述のように、この隊内でのパワハラ、いじめ事件において、被害者自身や被害者家族による防衛省を訴えた裁判が多発しているのだが、裁判で敗訴するたびに防衛省、制服組トップは「再発防止」を繰り返している。しかし、パワハラも自殺者も後を絶たない。

いわば、自衛隊自体に「自浄能力」がないということだ。これについて、裁判で証言台に立った航空自衛隊の部隊長は以下のようにいう。

「私たちには、指導とパワハラの区別がつかない」(空自・浜松基地幹部の裁判証言)

まさしく、正直に証言している。制服組の思想では、何がパワハラで、どこが指導なのか、まったく分からないのである。こういう状況の中で、制服組の部内研究論文でさえも、自衛隊に「軍事オンブズパーソン制度を導入」すべし、という意見も出されるほどだ。「隊内では解決できない!」と。

憲法(人権等)が適用されない隊内(営内班・内務班)

このパワハラ、イジメ、自殺そして暴力事件の多発が、自衛隊という組織の構造的在り方に深く関わっていることは自明である。つまり、軍事組織、とりわけ旧日本軍・旧日本海軍を引き継いできた自衛隊の存在そのものの矛盾である。

自衛隊は、人的にも旧日本軍の将校によって創設され、形成されたばかりでなく、その軍隊・軍事思想をも継承してきた。戦後においても旧日本軍の将校らは、一貫して自衛隊の幹部団全体を占めてきた(1980年まで旧軍将校が在籍。海上自衛隊は、日本海軍を解体せず継承。日本海軍掃海隊→海上保安庁→保安隊(1952年)→海上自衛隊(1954年)。警察予備隊(1950年陸上自衛隊だけで発足)→保安隊→陸上自衛隊(1954年)。保安隊→航空自衛隊[1954年])

こうした、自衛隊と旧日本軍との連続性のもっとも根幹にあるのが、旧日本軍の軍紀(命令と服従)の継承であり、その軍紀を日常的に貫徹する場としての、特に内務班(営内班)生活である。これは、世界の軍隊の中でも、希有な「軍隊(内務班)生活」として引き継がれたのである。

しかし、旧日本軍を引き継ぐ内務班(営内班)は、暴力事件の温床となる。有名な「私的制裁」の多発だ。言い換えると、旧日本軍の軍事的特質は、厳格な軍紀「命令への絶対的服従」にあり、その軍紀を貫徹するのが「内務班=兵営生活」であるということだ。

ここでは、兵士への絶対的命令・服従精神の軍紀のもと、24時間勤務態勢下の「営内で起居」し、絶えず上官(先輩)の絶対的命令のもとでの集団的営内生活が強制される。

こういう隊内の環境が、上官の暴力、セクハラ、パワハラ、イジメの温床であり、蔓延化の原因となっている。

そして、自衛官の自殺や「不祥事という犯罪」の多発も、根本の原因は隊員らが極端な抑圧のもと、人権や命が尊重されない、非民主的環境におかれていることにあると言えよう。

また同時に、このような隊内の非民主的=抑圧的状況が、隊内への暴力(女性へを含む)として噴出するとともに、他方で外部への暴力として噴出するのだ。その外部への転化は、旧日本軍と同様、不可避となる。

自衛隊・軍隊と性暴力

旧日本軍は、中国を始めとするアジア太平洋地域で、15年戦争という長期の侵略戦争を遂行し、その過程でアジア太平洋地域の人々に、悪行の数々を行ってきた。この非道な悪行が、「三光作戦」という「焼き尽くし、殺し尽くし、奪い尽くす」いう極悪犯罪である。

これらの三光作戦は、朝鮮半島の人々を始め、中国、フィリピン、シンガポール、インドネシアなどアジア太平洋の全域に被害が及び、未だに解明されていない実態がある(日本国家として謝罪・賠償もしていない国々がある)。

このような、旧日本軍のアジア太平洋地域での非道な暴力支配の根幹が「軍隊慰安婦」という、女性の性奴隷制度であった。つまり、旧日本軍は、一方では軍隊外、対外的に女性への性暴力を行うとともに、他方では「軍隊慰安婦」制度として、合法的に女性のレイプを常態化したのである。

問題は、この旧日本軍において、世界の軍隊では類例のない性暴力を伴わせたのは、その根源に兵営の中の劣悪な環境があったということだ。言い換えると、旧日本軍の、その組織構造上の兵士の奴隷状態が、必然的に対外的に女性への性暴力を、対内的に軍隊慰安婦を常態化したということだ。

この厳格な軍紀による内部統制によって、兵士への直接の暴力支配(「私的制裁」という暴力)によって、内務班生活において兵士らは、非人間化され、人命・人権の尊重という人間性を完全に失うのだ(この軍紀=上官の命令は、即天皇の命令への絶対的服従でもあった)。

こうして、非人間に落とし込められた兵士らの欲望のはけ口は、女性らへの直接的な性暴力となるが、軍当局は、この非道な事態を許容したばかりか、軍当局・上官への反抗を減じる「士気高揚」の一環として位置付け、「軍隊慰安所」を、各駐屯地とその周辺全てに常時設置したのである。

自衛隊の内務班教育(参考)

参考に少しだけ自衛隊の隊員教育について述べよう。

自衛隊の隊員教育は、まさしく旧日本軍の「伝統」を引き継いでいる。営内班での教育とともに、「精神教育」という、日本軍独特の教育内容も日常的に行われている。

その精神教育の根幹が、「中隊は隊内生活における家庭」(陸自第1教育団「訓育指導の参考」)という天皇制的家族主義観の継承である。

同教科書では、具体的に「中隊長はお父さん、先任(下士官)はお母さん、班長はお兄さん」として、旧日本軍の「軍隊内務書」を完全に継承して教育が行われている。

こうして、隊員ら(兵士)は、営内班において「幼児」として扱われ、「躾・訓育」が行われる。「躾」とは、「手洗い、ハンカチ、ちり紙の携行、爪切り、うがい」などなどの日常生活の指導である(同書)。

また、同書には、「訓育」とは、「精神教育により広い知識を得、訓育により自らが実践陶冶し、これを第二の天性になるようにするしつけ」と書かれている。

実際の現場の「訓育」とは、例えば「軍歌演習」などで鍛錬するとされる。ここでは、参考として、旧日本軍の幼年学校での「軍人勅諭」による「服従精神」「剛健精神」などの涵養が挙げられている。

米軍内の女性兵士への性暴力

ところで、今まで見てきた軍隊の性暴力問題は、旧日本軍から自衛隊、そして米軍内でも大きな問題として現れている。

報道によれば、イラク、アフガン駐留部隊では、米軍の女性兵士の3割が、軍内部でのレイプ被害に遭っているという(『毎日新聞』2013年03月19日付)。この報道によると、

――米英軍主導の侵攻から20日で10年を迎えるイラクや国際部隊の駐留が続く、アフガニスタンに派遣された米女性兵士延べ28万人の3割以上が、上官らから性的な暴行を受けていたことが分かり、米国内で「見えない戦争」と問題視されている。連邦上院の軍事委員会で13日、「軍内性的トラウマ(MST)」と呼ばれる心的ストレスに関する公聴会が初めて開かれた。新たな被害を恐れ沈黙を余儀なくされてきた被害者は「風穴が開いた」と歓迎している。

また、カリフォルニア州図書館調査局が発表した実態調査によると、イラクとアフガニスタンに派遣された女性兵士の33.5%が米軍内でレイプされ、63.8%が性的いやがらせを受けたと回答したとも報道されている。

この実態は、アメリカ国防総省も認めているが、軍内での性的暴力は、2010年だけで、男性の被害も含め推計1万9000件にのぼるという。

凄まじい性暴力の実態だ。かつて、米軍はシビリアン・コントロールが貫徹された理想的な軍、民主的な軍として喧伝されたが、その面影の欠片もなくなっている。どうしてこのような「変質」が生じたのか?

この答えは、自ずと明らかだ。結論は、軍隊が国外での不正義の侵略戦争を継続する限り、全ての軍隊がこの変質を免れない、ということだ。これは、米軍だけでなくすべての世界中の軍隊が避けられない事態である。

ドイツ、オランダ、スウェーデン、ノルウエーなどの西欧諸国の軍隊は、すでに20年以上前から、軍隊の民主化を進めている。例えば、将兵の団結権、命令拒否権、勤務外の政治活動の自由などの民主的制度が採り入れられている(軍事オンブズパーソン制度も採用)。この西欧諸国軍の民主化は、たぶんに軍隊・軍事制度と民主主義の矛盾、戦争と民主主義・人権の矛盾の解決へ向かう過渡的在り方と言えるかもしれない。

だが、この軍事思想、この努力が自衛隊、米軍には皆無である。このような軍隊は、いずれにしても、歴史のふるいにかけられ、衰退・崩壊していくことは疑いない。

米軍の2001年以来、19年も長期に続くアフガン戦争(イラク戦争)は、その前触れかも知れない。米軍兵士およそ7000人の戦死(と、年間約200人の自殺者)と6.4兆ドル(約700兆円)の戦費をかけながら、そこから抜け出せないという事態が、それを表しているのだ。

現在の日韓両国の間には、軍隊慰安婦問題、徴用工問題などの戦争賠償に関わる大きな課題が存在している。ここで明らかなのは、戦後の日本国家が一度たりとも国家として韓国に対して謝罪と賠償の責任を果たしてこなかったということである。とりわけ、韓国をはじめとするアジアの女性たちへの、非道な性奴隷制度、「軍隊慰安婦」とされた人々への、「国としての謝罪・賠償」を果たすことは、日本の歴史的責務である。

過去を見すえないもの、歴史的過ちに責任をとらないものに未来はない。