(真ん中のページの画像では見出しの最初の文字 No が切れて見えない。No Bop Roots In Jazz<バップのルーツはジャズではない>)

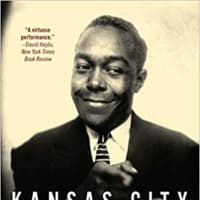

1949年9月9日発行の「ダウンビート」誌に掲載されたチャーリー・パーカーのインタビュー記事は、生存中のパーカーの発言を伝える最も重要な基礎資料である。また、パーカー研究の原点とも出発点とも言えるものだろう。私はぜひ原文を読みたいと思っていたところ、米国の”Jazz Profiles” というブログにその全文が転記されているのを見つけた。http://jazzprofiles.blogspot.com/2019/05/charlie-parker-1949-downbeat-interview.html

かなり長い文章で、プリントアウトすると約13ページに及んでいる。で、早速、辞書を引きながら、読んでみた。

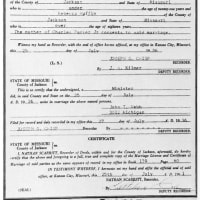

この記事は、Michael Levinと John S. Wilsonという二人の記者が2週間あまりにわたって行った数回のパーカーへのインタビューをまとめたもので、パーカーが語った言葉を直接話法で引用した部分と、記者が間接話法でパーカーの話を伝える部分とで構成されている。ところどころに記者のパーカーに対する印象や感想が加えてあり、最後にパーカーの人柄と音楽性についてかなり好意的な評価を下している。パーカーの奥さん(三番目)のドリスも同席していたようで、最後の方にドリスの話も出てくる。

このインタビューで、パーカーが語っていること、つまり、記者の関心事に率直に答えたことは、だいたい三つの内容に分けられるだろう。

(1)バップについてのパーカー自身の考え。

(2)パーカーの音楽のバックグラウンド。自分の若い頃の音楽体験。

(3)パーカーがこれからやろうとしていること、自分の音楽への抱負。

読みながら、なんだ、あれはここにある言葉だったのかと感じるところが多々あった。これまでパーカーに関する本や記事を読んできて、しばしば引用されるパーカー自身の言葉やパーカーの体験についての言及が気になっていたのだが、その出どころの多くはこの記事だったことが分かった次第。

パーカー自身の言葉をいくつか列挙しておこう。原文の下に私の訳文とコメントを添えておく。

"It's just music. It's trying to play clean and looking for the pretty notes."

「(バップは)まさに音楽だよ。まっさらな演奏をしようと努め、美しい音を探しているんだ」

*パーカーは ”play clean”というフレーズが好きでよく遣う。”clean”は、「清潔できれいな」「爽やかな、すっきりした」「澄んだ」などの訳語が考えられるが、「真新しい」という感じで「まっさらな」という訳語をあててみた。

"The beat in a bop band is with the music, against it, behind it. It pushes it. It helps it. Help is the big thing. It has no continuity of beat, no steady chug-chug. Jazz has, and that's why bop is more flexible."

「バップ・バンドのビートは、その音楽に伴ったり、対立したり、背後にあったりするんだ。ビートが音楽を押し出し、あと押しするわけさ。あと押しって大きな役目だよね。ビートに一貫した連続性というものはないし、ズッチャ、ズッチャという一定の決まったリズムもない、ジャズにはあるよね。だからバップはずっと柔軟なんだ」

"Music is your own experience, your thoughts, your wisdom. If you don't live it, it won't come out of your horn."

「音楽というのは、自分自身の経験、思考、知恵なんだ。音楽を生きなければ、サックスから音楽が出てくることもないよ」

*これは、パーカーの音楽を表現するためによく引用される有名な言葉である。

"I never cared for vibrato, because they used to get a chin vibrato in Kansas City (opposed to the hand vibrato popular with white bands) and I didn't like it. I don't think I'll ever use vibrato."

「私はヴィブラートが好きじゃなかった。カンザス・シティではみんな、顎でやるヴィブラート(白人バンドでよくやっている手で操るヴィブラートとは反対のもの)を使っていたからね。私の好みじゃなかった。自分がヴィブラートを使うことはこれかもないと思う」

*サックス奏者は、テナーのコールマン・ホーキンスにしろ、ベン・ウェブスターにしろ、アルトのジョニー・ホッジスにしろ、吹く音にヴィブラート(細かく震える音)をかけていた。カンザス・シティの黒人サックス奏者は、あご先(chin)を動かしてヴィブラートをかけ、白人のサックス奏者はキーを押す手を動かしてヴィブラートをかけていたということか。レスター・ヤングの吹くテナーは、ヴィブラートをかけないストレートで平板な音が特色で、パーカーはレスターがとくに好きだった。

"I was crazy about Lester. He played so clean and beautiful. But I wasn't influenced by Lester. Our ideas ran on differently."

「レスター(・ヤング)にはすっかり夢中だった。彼の演奏は、なにしろまっさらで美しかったからね。でも、私はレスターから影響は受けなかったよ。彼と私は、発想が違っていたしね」

*若い頃パーカーは、レスター・ヤングの演奏が入っているカウント・ベイシー楽団のレコードを全部、演奏先のオザーク山中へ持って行き、レスターの奏法を徹底的に研究、コピーしたという話があるが、この話は誰の証言を根拠にしているのだろうか?

"They teach you there's a boundary line to music, but, man, there's no boundary line to art."

「音楽には境界線があるって教わるよね。いやあ、でも、芸術に境界線なんてないんだよ」

*”boundary line”の訳語を「限界」するのはどうなのか。どの本だったかは忘れたが、「音楽には限界があるが、芸術には限界がない」という訳文があったが、これは誤訳だと思う。パーカーは、芸術としての音楽に境界線はないと言っているのであって、話の流れから解すると、ジャズとかクラシック音楽とか前衛音楽とかの間に境界線を設けるのはおかしいと言っているのだと思う。

レスターをコピーしまくって、頭が凝り固まったらあのフレーズには辿り着かない気がします。

僕はギター弾きでパーカーの音を追ってると、これ完全にギターからだなと思う時がよくあるので

ビディー・フリートなるジャズとR&Bのギタリストとジャムを重ねた結果独自に辿り着いた説を推したいです。